李忠义

话说童年,久远得像一个世纪。算起来已是40多年前了,我和弟弟掏了个喜鹊窝,它筑在通往大队果园小路旁的白杨树上。我们掏出了十几枚鸟蛋和两只嫩红的小喜鹊,装了顶尖两筐子柴火,小伙伴都说我们了不起。

喜鹊窝垒在白杨树顶部树杈上。常在路边拾草的我们,“瞅摸”着喜鹊窝使劲。我们在意的是那些柴火。看样子它存在许久,但我们的想法并没实现。那棵白杨树实在太高了,站在树下上望心里阵阵发晕,粗壮的树干滑溜得脚心发痒。有几个伙伴跟我们怀有同样念头,他们有的退而却步干脆消除了幻想,有的爬到半截无功而归,有的望洋兴叹只有“吧嗒”嘴的份儿:“这杨树,尽够人爬的。”

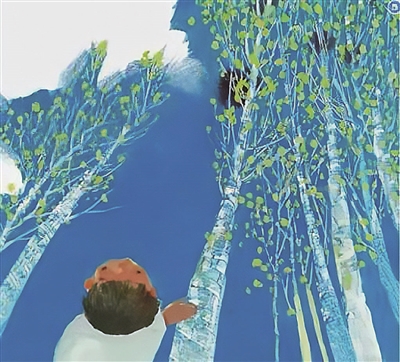

一个没有多少阳光的下午,弟弟憋足劲要掏喜鹊窝。我多多少少有些替他担心。弟弟爬树的功夫没的说,可爬这么高、这么粗、这么滑的树,我心里没底。“放心吧,哥哥。”弟弟似已成竹在胸。踢掉布鞋勒勒腰带,弟弟踩着我的肩膀上了树。瘦小的身子紧紧地贴在树干上,一点点地向上爬,不时停下身子,朝手心吐两口唾沫。我两眼一眨不眨地瞅着他,忽然见他的身子向下滑来。“哎呀,不好。”我的心提到了嗓子眼,似乎看到了弟弟肚皮上的道道划痕。幸好有惊无险,他瞬间停住了身子,继续上行。

白杨树渐渐细起来,弟弟爬得更快了,渐渐地成了一个模糊的影子。弟弟终于靠近了喜鹊窝,几只喜鹊扑棱着翅膀飞了出去。它们“嘎嘎嘎”地啼叫着,在周围飞来飞去,似乎随时要向来犯的弟弟发起进攻。“窝里有些喜鹊蛋和小喜鹊。”弟弟大声吆喝着。“往下扔,扔下来,我接着。”我脱下上衣撑在胸前。小喜鹊大多掉到地上摔死了,喜鹊蛋跌得稀碎。我跑来跑去总算接住了两只小喜鹊,衣裳上的喜鹊屎倒是落了不少。柴火一根根落下来,喜鹊窝很快化为乌有,那几只大喜鹊绝望地飞走了。我和弟弟满心欢喜地背着柴火回家,妈妈手点着我们的额头数落:“作孽呀,怎么能把喜鹊窝拆了!喜鹊窝里有长虫,让它咬伤,麻烦可就大了。”我没看到喜鹊窝里的长虫,反正弟弟掏的那个窝里没有。

那年,我十一岁,弟弟十岁。

前一期

前一期