□青岛日报/观海新闻记者 马晓婷

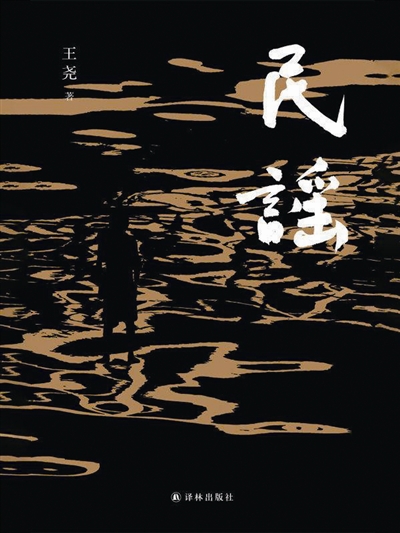

“我坐在码头上,太阳像一张薄薄的纸垫在屁股下。”在小说处女作《民谣》的开篇,鲁迅文学奖得主、学者王尧以一个极富画面感的文学镜像,为读者打开了现实与历史诗意眺望的窗口。从二十多年前写下的一个个片段,到作品出版时的一个完整故事,正是那些呼吸和心跳作为旋律,谱写出一曲《民谣》。

“我试图要写出一个少年的成长史,写出一座村庄的变迁史,写出我所处时代的自我更新的历史。里面有很多青少年的梦想以及他的幻觉,和他视野当中人物的沉浮。”正如王尧所说,这次马拉松式的写作,也是在完成“我”与村庄和时代的关联重建。少年在往事中奔跑,真实和虚构不断变化,绵绵延展的温暖,抚慰了飘零的苍凉。

在小镇与乡村边界的“我”

王尧说,故乡是自己写作中的一粒种子,也是这粒种子最初的土壤。因为有他乡才有故乡。

《民谣》的故事发生在典型的南方乡村,河水从西向东流过,气候、生计、城乡的边界,都随着河流展开。当码头边的少年焦急等待着终于得以回家的外公的船,又怎会知道,秩序会被打破,生活最终将以脱离人们预计和掌控的方式运行。

《民谣》以第一人称写作,“我”的爷爷、奶奶和父亲破产后从小镇到村庄,作为作品中的重要人物之一,奶奶始终以小镇的生活习惯要求“我”。台城与莫庄仅一水之隔,但人们却为它们划出了鲜明的界限,这种界限是曾祖母过年时给出的两毛钱与五毛钱的红纸包所带来的压迫感,是奶奶不愿放弃的优越感。虽然生活在乡下,但主人公身边的人物都或多或少与小镇有着关联,这些日常生活中的规矩所带来的边界的模糊,也定义了“我”,也定义了王尧,这是一个少年所无法左右的。

“我”在故事中的身份是多元的,是亲历者,聆听者,也从自己的视角出发,对一些人和事作出了判断。王尧介绍,小说中的少年并非自己,最初,主人公身上有自己的影子,后来,主人公的成长也影响了自己。某种程度上来说,“我”成为了王尧的一个代表,在完成一段叩问和追寻。

语言的延展与结构的创新

特殊年代里,少年见证了许多伤痛。但在“我”的心中,却始终有一种温暖的力量在涌动。在书中,这种温暖最直接的体现,就是文字中所延展出的情意绵绵。除了广受赞誉的开篇,打动人心的语言时常在不经意中出现。

“我一直回忆关于外公的许多温暖的细节,以融化雨水、冰块和风。”

“你靠近麦田时,你远离麦田时,你在田里弯腰时,你从高处往下望时,麦苗的绿都不一样。”

“靠在码头右侧的木船似乎开始晃动,四周的冰块在阳光下融化和陷落。”

作家阎连科在《民谣》一书荐评中表示,“语言在这部小说中,不仅承载着叙述之要务,而且还承载着让语言回归语言本身之使命。”与此同时,更为可贵的是,作家在呈现这种语言时,传递出的作家对语言的挽留与挽救的立场和态度,而并非简单的“小说的艺术就是语言的艺术”所能概括。

此外,《民谣》这本长篇小说创作的一个典型特点,就是王尧对于结构的创新,全书分为四卷和杂篇、外篇。除了故事、细节、意象外,对语言和结构的摸索是王尧创作的重点。其中的外篇,是对作品中的一位出场人物杨老师未完成的短篇小说《向着太阳》的接续创作。

《民谣》中,王尧作为批评家的视角为作品着色不少。对此,王尧并不回避,“批评家或学者写作小说,如果他能够在理念之外,找到自己的审美方式,他所有的资源将会提升他的写作境界。”

纷繁碎片所构成的完整性

事实上,即便有了温情书写的一次次接洽,《民谣》对于普通读者来说并不是一部非常容易进入的小说。王尧在写作上对大记忆与小记忆的不断整合,不免会让读者在阅读初期产生一种模糊感和遥远感。不过,随着故事的展开,一些真实的情感直抵人心。作品中的隐喻,有的随着故事解开,有的则永远是吸引人的秘密。

“我想做的是,尽可能完整甚至是完美地呈现这些碎片和它的整体性。这样一种安排情节和细节的方式,无疑给阅读带来了难处。”而正是这种破碎,真实传递出了作者的思考。

《民谣》中各个角色的人生轨迹,也促使“我”不断思索,实现精神的成长。王二大队长、外公、胡鹤义、勇子想要改变自己的生活,却都失败了。但幸运的是,14岁的少年在目睹这一切后,并没有太过于失落,而是有着自己的想法。虽然《民谣》主体部分结尾于“我”的16岁,但整本书中却有少年到中年的多重视角,以及学生到知识分子的多种身份转换,由此也呈现出了更为丰厚的思考。

当过往的时光化为云烟,有一些情感镌刻在了记忆的原点。小说名为《民谣》,但所谈论的并不是歌曲和旋律,而是这段时光本身,恰似一段悠扬的民谣。有一些人和事远去了,但少年的我们,永远在其中奔跑。

前一期

前一期