1898年,一支德国摄影队在青岛拍摄了一部纪录电影,反映了当时青岛人的生活。青岛市文学创作研究院副院长、作家张彤在他撰写的《青岛艺术史·影视卷》中回溯过这段“青岛电影时间”的开始,他也曾看过这部纪录片的片段:穿着棉袍的青岛人,过年时互相作揖打千。“因为摄制与播放制式的原因,这些画面里的人看上去行为怪异,动作的节奏也十分跳跃,但这恰好反映了当时的青岛。这座城市在19世纪末的经历,看起来也就像是一场电影那样。”

青岛与电影,带着历史的痕迹入镜,由此开启了一部岁月长片:从殖民时期胶片承载的舶来文化,到东方影都的民族电影工业,青岛与电影的相遇相融,不仅是一部城市与光影的共生史,更折射出中国电影从蹒跚学步到昂首世界的壮阔历程。

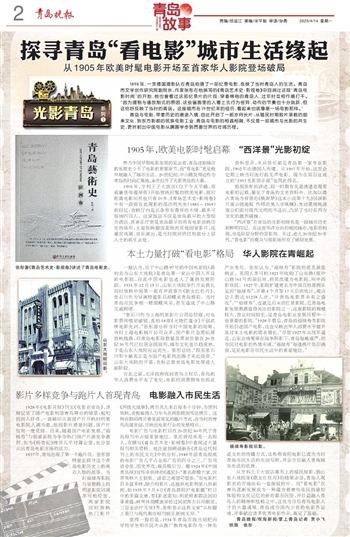

1905年,欧美电影时髦启幕 “西洋景”光影初绽

作为中国早期电影发展的见证者,青岛这座城市的发展史少不了电影的重要章节,而“看电影”更是极早地融入了城市生活。20世纪初,中山路及周边作为青岛的时尚汇集地,率先拉开了光影青岛的大幕。

1905年,亨利王子大饭店(位于今太平路,原威廉皇帝海岸街)开始放映时髦的欧美电影,彼时距离电影问世也只有10年。《青岛艺术史·影视卷》中有一段曾在此观影的邵次明先生(1881-1969)的回忆:放映厅内是长条形有靠背的木椅,最多可容纳四百人。这家饭店不仅是青岛最早的大型综合酒店,其音乐厅更是青岛最早的具有电影放映历史的场所,主要放映德国及欧洲其他国家影片,还兼营戏剧、音乐演出,是当时欧洲侨民和部分上层人士的娱乐去处。

资料显示,水兵俱乐部是青岛第一家专业影院,1902年由德国人所建。从1907年开始,这里会定期上映当时流行的无声电影。现今在其旧址成立的“1907光影俱乐部”也因此得名。

根据张彤的讲述,同一时期有关逊清遗老观看电影的记载,屡见于青岛的文史资料中。比如以德占青岛为背景的《桃源梦》这本小说第十九回《演影片寓公烧地板 作师范美人学体操》,生动展现晚清寓公们面对现代文明的不适应,凸显了当时东西方文化的激烈碰撞。

“西洋景”在青岛的光影初绽也是一段城市历史的鲜明印记。在这座华洋分治的殖民城市,电影的初现,也是阶层分野的显影剂。不过,进入20世纪20年代,“看电影”的观众与观影场所有了破局发展。

本土力量打破“看电影”格局 华人影院在青崛起

一般认为,位于中山路97号的中国电影院(最初名为山东大戏院)是青岛第一家由中国人开设的电影院,自此中国电影也进入了蓬勃发展阶段。1931年12月15日,山东大戏院举行开业典礼同时放映中国第一部有声故事片《歌女红牡丹》,张石川作为导演特邀影后胡蝶来青岛剪彩。当时青岛市民争相一睹胡蝶风采,甚至造成了中山路交通拥堵。

“张石川作为上海明星影片公司总经理,对电影票房嗅觉敏锐,连拍18部《火烧红莲寺》开创武侠电影先河。”张彤曾分析当时中国电影的局势,当时上海电影制片公司众多,国产影片急需拓展放映线路,而青岛电影院数量及票房价值在20世纪30年代已位居全国前列,城市文化也日趋成熟,于是山东大戏院应运而生。张彤总结,“股东张石川和卞毓英正是为国产电影找出路才来此投资。”山东大戏院的开幕,也标志着青岛电影发展进入新阶段。

在此之前,北洋政府收回青岛主权后,青岛的华人消费水平有了变化,电影的消费群体也因此产生变化。张彤认为,“福禄寿”影院的更名就是例证。英国人李可柏1921年收购了山东路(现中山路)61号的面包房,将其改建为电影院,叫中西影戏院。1927年,影院扩建更名为中国百姓喜闻乐见的“福禄寿”,开幕4个月零17天后的统计,观众总人数达51238人次,“开青岛电影界未有之盛况”。“‘福禄寿’,也就是后来的红星影院,是青岛电影发展期最值得关注的影院之一,这座影院的规模较大,营业时间较长,是青岛电影业发展历程中一座重要的影院。”1928年前后,青岛的福禄寿等影院开始引进国产电影,这也反映出华人消费水平提升及对本土电影的需求增长。“尽管1927年北伐军逼近,山东全境笼罩在战争阴影下,青岛每晚戒严,但市民对电影的热情未减,‘福禄寿’每逢换片依旧满座,足见电影在市民生活中的重要地位。”

影片多样竞争与跑片人首现青岛 电影融入市民生活

1928年《电影月报》刊文《电影在青岛》,详细记录了国产电影初登青岛舞台的情景:起初因国人好奇,一部破旧古装国产片开映时明星电影院人满为患,但因影片质量问题,国产片信用一度受损。后来,随着国产电影发展,“福禄寿”与银星影院为争夺热门国产片源竞争激烈,如为《杨贵妃》拷贝几乎对簿公堂,充分显示出青岛电影市场的活力。

1937年,青岛出现了第一个跑片员。张彤曾特意去探寻这个青岛电影历史上的亮点人物的故事。当时福禄寿影院与安徽路上的明星影院同属李可柏经营,两家影院同时放映热门影片《西线无战事》,拷贝共九本且每本十分钟,为便利放映,老板雇佣人力车夫在两影院间传送拷贝。这种在数码拷贝普及前常见的跑片方式,在当时的青岛尚属首创,反映出电影行业的发展特点。

电影广告与电影栏目在20世纪30年代于青岛报刊中占据重要地位。张彤曾经也是一名报人,在撰写《青岛艺术史·影视卷》中查阅过大量报刊相关资料。他注意到顾迎新在《青岛近代报刊上的市民文化》中的分析,1949年前青岛报纸的电影广告几乎占全部广告的四分之三,广告用语夸张、图文并茂,极具吸引力。像1924年《中国青岛报》宣传卓别林的《逃犯》:“著名滑稽大家,世界笑林大王到矣。诸君之渴望可偿矣。”而电影栏目丰富多样,除介绍影片,还提供电影明星八卦新闻,如1935年7月4日《青岛晨报》“电影圈”栏目中的多篇文章,有《影迷需知:明星照索取法》《旧事重提:林雪怀胡蝶离异经过》《胡萍左目吊眼皮,三百金治疗无效》等,张彤表示这些文章“从标题上看已与现代都市报刊娱乐新闻无异。”

值得一提的是,1934年青岛市政当局把向学校学生和市民大众推广教育电影作为一种先进文化的传播方式,这些都表明电影已成为当时青岛市民生活的生动写照,并全方位融入青岛城市生活的肌理。

从亨利王子大饭店幕布上的殖民掠影,到山东大戏院里《歌女红牡丹》的绕梁余音,青岛人观影史的开端恰似一卷斑驳胶片。而“看电影”在青岛逐渐发展成为一种蕴含着青岛市民的感知体验和文化记忆的新的都市民俗,并日益融入青岛人的精神和性格之中,这也为日后青岛电影人才的大量涌现、青岛成为国内少有的电影外景地,并奉献出诸多优秀电影作品,奠定了基础。

青岛晚报/观海新闻/掌上青岛记者 贾小飞 供图 张彤

前一期

前一期