□青岛日报/观海新闻记者 李魏

“我将会爱我的母亲原因如下:在她身上,我看到了我真正的本性,我表皮下的深层,我骨髓中的质素。”上世纪八十年代,美国华裔女作家谭恩美在她的小说《喜福会》中这样描述女儿与母亲的关系。那是一种难以名状的复杂情感,亲密却又疏离,想逃离却又无法割舍。当然,如果换作母亲的视角来讲述,也可以说,所有来自母亲的爱在女儿那里终将是永恒的辜负。

没有人能够真正理解母亲与女儿之间的爱与温情,正如没有人能真正明了当下流行的“断亲”一词的真实内涵。无论在文学还是现实中,无论是在过去还是现在,亲情,尤其是亲情之中的母女关系,似乎都是一个令人百感交集、百思不得其解的命题——

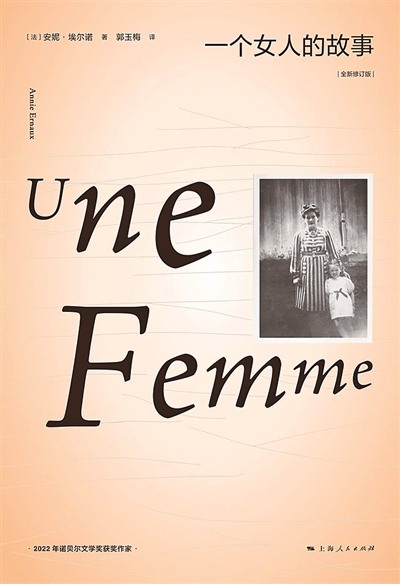

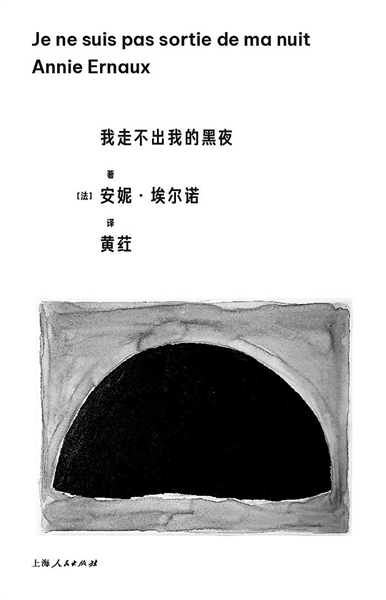

诺贝尔文学奖得主安妮·埃尔诺在《一个女人的故事》和《我走不出我的黑夜》两部“私小说”中写就母亲的一生,从青春直至母亲的弥留之际。实际上也是在写独属于女人之间的隐秘,她对母亲的评价摇摆在“好母亲”和“坏母亲”之间,充斥着作为女儿的反叛和对抗,小说中的“我”常常貌似一个旁观者,在暗处冷静审慎地观察着母亲,但冰山融化之时,“我”也会热泪盈眶,被悲伤的洪水击溃。作家最终从一个母亲身上洞见伟大的女性意志,那是对母亲的理解,也是对自我的一次重构,如她所言:“现在我写我的母亲,就像该轮到我重新让母亲出生了。”

写下著名的“那不勒斯四部曲”的埃莱娜·费兰特,小说中也贯穿着莫测的母女关系,与谭恩美一样,在她看来,母亲与女儿犹如映照彼此的镜子,她们既在对方身上看到了自己的影子与彼此命运的纠葛,也望见了母女之间愈加遥远的距离与内心深处的裂隙。在今年出版的费兰特名作《暗处的女儿》中,那个自私、冷漠、“反常的”母亲,则真实再现了女性成为母亲之后的混乱、迷茫、痛苦时光,费兰特站在母亲勒达的视角,审视纷乱复杂的母女关系,同样没有正解。

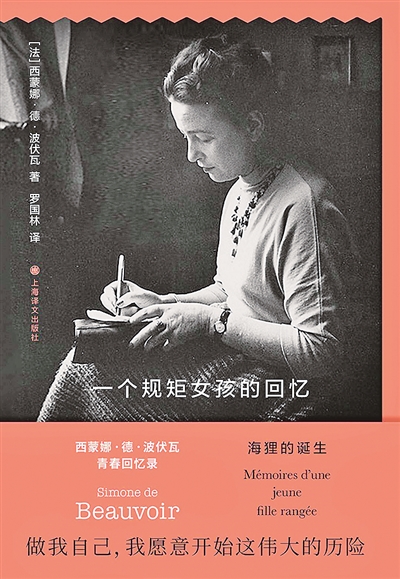

即便“女权”如西蒙娜·德·波伏瓦,也在其青春回忆录《一个规矩女孩的回忆》中,写下童年面对母亲时的那份依赖却又不乏畏惧的爱:“我如此胆怯的头一个理由,无疑是想免得让她瞧不起。但同时,当她眼里闪烁着怒火,或者仅仅当她撇嘴时,我担心的不仅是自己会受到贬斥,也担心我在她心里造成的激动不安。如果她证实我说了谎,我感受更强烈的会是她的难堪甚于我自己的羞愧。这种想法令我实在难以忍受,所以我总是说实话。我显然没有弄明白,妈妈对不同的意见和新东西总是急忙加以谴责,大概是想防止任何争议会在她心里引起慌乱不安。不过我感觉到,不寻常的话和出乎意料的计划会扰乱她内心的宁静。我的责任心加重了我的依赖性。因此,母亲和我,我们处在一种相互依存之中,我不刻意模仿她,而是任由她塑造。她给我灌输责任感及忘我和刻苦的要求……我在母亲这里学到的是自我收敛,控制自己的言语,节制自己的欲望,只说和做自己该说的话和该做的事。我不提任何要求,我敢做的事情很少。”这种说不清、道不明的复杂情感,直至今天,依然会令无数女儿在她们的母亲那里共情。

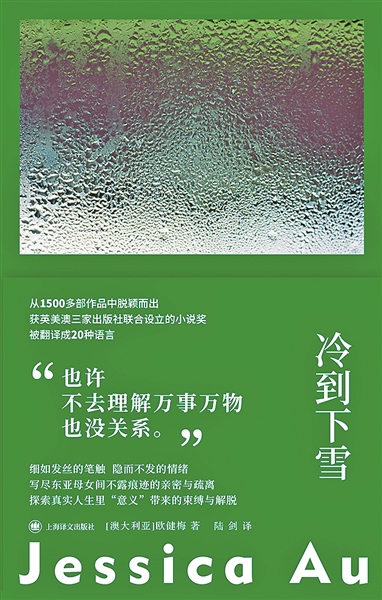

或许真如铃木凉美在其自传随笔《献给爱与子宫的花束》中所感慨的那样,“母女关系里不存在舒适的理解,更是无数纠结心情的连续——有些事情想控制,却控制不了,从而心生恐惧;有些事情想去倾注爱意,却苦于无法理解。”然而为什么要理解呢?随着年龄的增长、阅历的增加,就会逐渐发现,许多事物是无需深思和理解的,如同澳大利亚华裔小说家欧健梅在新近面世的小说《冷到下雪》中借女主人公之口所说:“也许不去理解万事万物也没关系。”正是在这本薄薄的小说里,她给予我们另一种母女关系的描摹与诠释,它在亲密与疏离之间,更因炽烈而归于静寂,深情却显现于默然。

在旅行中重新被理解的母女关系

女儿与母亲共度的旅程

十月的一个雨天,一对母女分别离开自己生活的国家,到东京见面,她们在一个始料未及的台风天到来之际,开启了一场城市漫游:公园漫步,共享咖啡馆和餐厅的美食时光,在博物馆和美术馆欣赏城市中最激进的现代艺术。聊天气、星座、服装和物品,乃至家庭、距离和记忆。她们之间彬彬有礼,貌似并不亲密。一种混合着失望和希望的感觉笼罩着彼此的互动,仿佛一个系着渴望和绝望的结……

这是澳大利亚华裔女作家欧健梅的小说《冷到下雪》中的情节,或者说,小说中并没有什么戏剧化的故事情节,自始至终即是一段平淡到没有任何冲突的异域旅程。一切都毫无意外地按照计划进行,而母女之间的关系,她们与家人、他人之间的联系,也随着片段化的旅程和“隐秘”的叙述,徐徐展开:母亲来自香港,女儿则居住在澳大利亚,她的生活并不富裕,曾在餐厅打工当服务员,现在做着文学艺术类的工作。小说传达出的女儿与母亲的关系,虽未像书名那样“冷到下雪”,却也保持着一种让人好奇的疏离感。显然,女儿并不特别了解母亲曾经在香港的生活,母亲也不是特别理解女儿的生活,关于她的工作,她的恋情,她所不适应的那种身处知识分子和中产阶级环境的落差感,这种母女之间的隔膜与不理解,贯穿这段短暂旅程的始终。

直至旅行结束时,那一幕看似无心的渲染:“我转头找寻母亲,却怎么也找不到她,过了片刻才发现她在入口等我——坐在长凳上左顾右盼——看起来就像一直坐在那里等待,可能事实也是如此。门框把她整个人框起来,她像雕塑一样坐在那里,双手交叠,安然地放在大腿上,双膝和双脚并拢,全身所有部分都连在一起,就像是用整块石头雕刻出来的。她深深地呼吸,仿佛终于心满意足了,这份气韵特质也和雕像神似。我穿上外套,绕过鱼贯而入的顾客,向她走去。她见我走近,挥手向我示意。能帮我把鞋穿上吗?她问。我意识到,她的腰弯不下去,够不着鞋子。我蹲下,一个提拉,帮她把鞋子穿上。”小说在此戛然而止。当女儿帮助衰老的母亲穿上鞋子的那一刻,母女之间原本的隔阂似乎突然消除了。在此前上海书展上欧健梅与作家蒋方舟的一次对谈中,后者特别提及小说结尾的这一细节设置,在蒋方舟看来,恰是在这一刻,我们原先所理解的那种上一代的衰落和下一代的帮助之间所达成的略带尴尬的沟通,生理上的沟通,才真正地完成。而作为读者的她,也才切实感觉到跟随这对母女的旅程走到了终点,在母女二人若即若离的关系中,自己好像就是一个不远不近的旁观者。

小说中的旅行,即是生命中的一段旅程,欧健梅所书写的,正是我们的生活,看似生疏的母女二人其实是如此的亲密,这种亲密是超越时间、地域和环境等等因素的。她们之间无须多言,即可阅读彼此的心思,感受对方的悲喜,正如同我们自己在生活中的体验。欧健梅也在书写中尝试解读她所谓的母女关系:“在母女关系中,有爱、有温情、有责任、有照顾、有张力、有紧张的情绪,也有怨恨的情感。而所有这些元素,并不是一种纯粹的二元对立的关系,母女之间的怨恨的感觉里往往也与爱交织在一起。”

而“冷到下雪”的书名,也并非对母女关系的绝对隐喻,而一种悲伤无力的情绪,是当女儿意识到母亲已渐渐老去,这或许是她们能够一起外出的最后一次旅行时的那种伤感。其实在小说中,“冷到下雪”也只出现过一次,那是在挑选给家人的礼物时,“我”问母亲最想去哪里,她都回答说随便哪里都行,唯一问过的问题是:那里的冬天会冷到下雪吗?她从未见过雪。

囊括一切文学性的“母女关系”

关于为什么会选择写一部以母女关系为主题的小说,是《冷到下雪》面世后欧健梅最常被问及的问题,也是她百说不厌的命题。在她看来,母女关系或者扩大一些,亲子关系,对于作家而言,是一个非常丰富的话题,因为它包含了太多复杂的特性,包括情感关系、身体上的关系,也包括智识上的关系。它是一种无与伦比的“混合物”。

“当你很小的时候,你和父母之间其实是一种很直接的、用身体就能感觉得到的情感关系。你觉得自己是完全绑缚于父母的,他们不说话你就可以感受到他们的情绪,这几乎是一种动物性的纽带。但是当你成年,你就会突然发现,看待他们的视角不一样了,他们不再是作为你的父母而存在,你会把他们视作另外的个体,尤其当你受过一些教育,有了自己的思想,他们就真的不再是纯粹地作为你的父母而存在,而是在某种程度上成为历史当中的人物。你会想时光到底对他们做了什么,以及他们的人生选择到底对他们做了什么?有时候你会为他们感到悲伤,会想要为他们重建生活做出一些努力,甚至忍不住对他们的人生决定评头论足。所以这是一种非常丰富的关系:它可以是非常原初的、自然的,也是情感的、道德的、思想的。而这种复杂性为写作提供了太多可能性。对于作家来说,总是要去寻找情感的丰富性、复杂性和矛盾性,而母女关系对我来说包含了这一切。”

这也是欧健梅敢于将一部小说限定于母女二人的一段异国旅程如此狭小的时空的缘由。包含一切的“母女关系”,为小说提供内在的气氛、张力。所以我们才会看到小说中那些看似漫不经心的巧妙“闲笔”。当女儿与母亲在美术馆看莫奈的画作时,她回想起与男友并肩站在这里时的感受,那也是她想要告诉母亲的关于自己的近况,而在时空的交错中,她也在试图理解已经年老的母亲的感受:“在当时的我和现在的我眼里,这都是关于时间的画作,感觉就像画家正用两种目光打量着麦田。一种是年轻人的目光,一觉醒来迎接他的是草地上柔粉色的晨光,欣慰前一天刚完成的工作,感叹一切都是那么美好,充满了希望。另一种是老年人的目光,比作画时的莫奈年纪要大。看着同样的景色,回想起以前的那些感触,试图重新捕捉它们、体验它们,却做不到,暮年的人所能感知的就是一种生命的必然性。”

欧健梅试图在写作时探索母女二人之间的理解和距离,探索她们之间的鸿沟,而与此同时,也在这一过程中探索她小说文本的片段性试验。

在一个人的内心世界徒步

如果人生是一场旅行,那么或许,只有在行至中途之后,我们才能更为确实地理解自己和他人,尤其是理解那些曾经看似熟悉的亲人。在埃莱娜·费兰特所刻画的女性成长与自我身份认同历程中,女性始终在学习处理“母亲与女儿”之间的关系;波伏娃则曾感叹,母女关系是这个世界上最复杂难解的关系,她们既因血脉相连而对彼此饱含深切的感情,又因为同性相斥而犹如敌人般针锋相对互不相让,而这样错综复杂的母女关系对女性的自我认知与生命体验产生着极为深刻的影响。

在这其中,“母亲与女儿之间因为性别相同而极为相似,女儿在成长过程中以母亲为向导,将母亲的言行内化于心;而母亲也会为了女儿改变自己,默然复刻女儿的心迹。但恰如同极互斥的磁极,母女之间过多的相似性也会导致怨恨、厌烦与仇视的萌生,女儿不仅继承了母亲的优点,也在无意中延续着母亲的特质……”在意识到波伏瓦的上述理性表述之后,文学则给予了我们有关理解自己与血亲之间复杂情感的感性认知。在之前上海书展的活动中,就有作家感同身受地表示,那些喜欢一个人徒步的人一定会喜欢欧健梅的这本《冷到下雪》,实际上小说中有很长的一段旅途,是书中的主人公暂别母亲,独自一人徒步的过程,而这一过程正如同一个徒步者的内心独白。

据说,许多爱跑者之所以跑步,是因为在跑步时可以深度思考问题,比如村上春树,甚至为此写过一本书。崔健也在歌词中说过,在跑步中想事儿,越想越起劲儿。而一名徒步爱好者在徒步时可能会更显松弛,更偏重于回忆,类似于人生步履不停的节奏。欧健梅在小说中塑造的母女,徒步于东京的自然景观之中,其实也是在自己以及对方的内心世界游历。欧健梅也在采访中表示她很喜欢徒步。“对一个作家来说,走路能够让你与日常世界剥离开来,它也能够让你与你的,比如说手机这一类的电子设备暂时剥离开来,这是非常重要而且让人感觉非常好的一种状态。写作常常是需要你处于一种意识半醒的状态,走路这件事会让你身体仿佛非常的疲惫,但心灵却是更加自由,可以漂浮,你会沉入一种下意识的状态,所以我很喜欢这样的状态。”

当然,徒步对于欧健梅似乎也与爱跑者有着异曲同工的另一层意义,“在我们的文化里面,在我们写作的历史当中,行走一直都有它特殊的地位。人们会选择去行走,一方面是他们想要去认识自己,有时候他们会在行走当中沉思,去试图寻找自己。我们也知道在西方的文学里面会有一些朝圣之旅,这种朝圣之旅通常是通向一种精神上的觉知的;有时候人们行走是为了超越自己人生当中所经历的一些非常痛苦、难过甚至是创伤的时刻,行走会有一种治愈的力量,会让人的精力重新得到复健;有时候人们行走是出于一些哲思的目的,因为在行走的过程当中你会有空间去思考,这就是为什么我想在小说中包含行走这样一件事情。”在行走中,我们开始理解母亲,当我们开始理解母亲,也是在与曾经的自己和解。

前一期

前一期