□青岛日报/观海新闻记者 李魏

网上流行一个关于音乐的段子:如果有一天,我们都因下载音乐而被投入监狱,我仅希望能按音乐风格将我们区分开来。”人以音分,似乎没有比音乐更能即时反映人们迥异的经验、思想和审美趣味了。

最近热播的综艺《乐队的夏天》第三季,听者审美的差异性昭然若揭:来自广西乡野的“瓦依那”乐队有一首名为《大梦》的歌从节目“出圈”,琐碎的叙事讲述人生不同阶段的困顿与无奈,无疑击中了中年人辛酸且无法逃避的命运痛点。不过,中年人引为知己的大道至简,青年一代却未必感同身受,在他们心目中,“八仙饭店”幽回婉转的华丽意象、“回春丹”的明亮俏皮,“声音玩具”的所谓诡异和忧郁,明显超越了“瓦依纳”的精神素朴和“二手玫瑰”戏剧背后的世事洞明。这种差异与分别在代际之间尤为明显。

音乐可能是所有艺术门类中最为神秘莫测的一种,它会以更加直观感性的方式直击所有人的内心,未及理性的加工处理就本能给出了各自偏爱的答案。

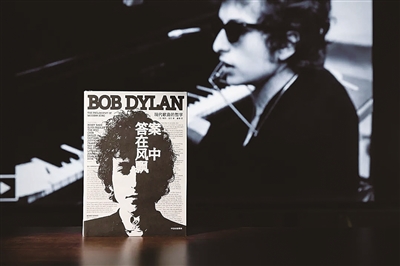

我们常常会感叹时世流转,还是老歌更加耐人寻味。孰不知上一代际的前辈也总会如此吐槽属于我们的那些老歌。对此,美国音乐人、诗人,诺贝尔文学奖得主鲍勃·迪伦在他的新书《答案在风中飘:现代歌曲的哲学》一书中已经给出了答案,他说:“每一个世代都要从上一个世代那里挑选自己想要的东西,带着同样的傲慢和以自我为中心的自大,和上一个世代挑剔上上个世代的时候没什么两样。”他还说:“公众有一种永无餍足的饥饿感,昨天淫荡色情的东西到了今天就变成平淡无奇;曾经的配方很快就变成公式;美妙的音乐不久就会沦为陈规。”……显然,后者也带着来自上一个世代的傲慢与挑剔。

设想今年已经82岁的鲍勃·迪伦受邀担当一档类似《乐队的夏天》的音乐综艺嘉宾,登场表演的乐队和他们演唱的作品从1924年直至2004年,跨越80年,都称得上是时代、人生和曾经人们共有的审美趣味的代言,经过时间检验的经典。而耄耋之年的迪伦,兼具了“乐夏”中张亚东的技术流和大张伟的碎碎念,犀利与八卦齐飞,流行音乐的走向与生命哲理的沉思汇于一炉……时至今日,恐怕天下任何一档综艺都无法汇集如此具有权威说服力的大阵仗了吧,而这也许正是“乐夏”不会再有第四季的缘由。

在这位音乐人获得诺贝尔文学奖七年后,他的新作《答案在风中飘:现代歌曲的哲学》,就如同一个文字版的音乐综艺嘉宾脱口秀,鲍勃·迪伦坐阵现场,像他本人一样难以预测、脾气暴躁却又令人着迷,看似不经意地讲述着66首来自他的私藏歌单的那些伟大流行音乐背后的故事,用类似他歌词一样的生动语言带我们品读音乐历史中的人物,音乐的发展变迁,金句频仍地告诉世人:音乐属于时代,但也是永恒的;它可以用来制造记忆,它也是记忆本身。

跟随创造品味的人

克里斯托弗·里克斯在他有关鲍勃·迪伦歌曲的分析论著《罪之疃》中,引用了英国浪漫主义诗人华兹华斯的一句名言:“每一个作家,只要他是伟大的同时又是原创的,就担负着创造品味的责任,他将因此受到喜爱:从前如此,也将一直如此。”在他看来迪伦的歌是上世纪50年代到60年代早期音乐和诗歌结合梦想的极致。这种创造力毋庸置疑,也在激发和塑造着世界各地的创造者。紧随其后在2017年获得诺贝尔文学奖的作家石黑一雄,就曾公开表示,他最初的写作无疑受到了鲍勃·迪伦歌词的影响,特别是其中的超现实叙事,让他受益匪浅。

上世纪七八十年代进入国人视野的鲍勃·迪伦,也在影响着一众国内品味创造者。而作为最先接触到他作品的音乐人之一,周云蓬也在不久前的一次新书推介活动中回忆起当初的“初遇”:上世纪九十年代,他在北大旁边买到了鲍勃·迪伦的打口带,并不贵,比较贵是大门乐队那种,像尼尔·扬、鲍勃·迪伦这一类则相对便宜,属于几块钱一盘,有的时候还能捡一堆,因为以那时的品味,民谣都不够“酷”。他买了一张迪伦翻唱的老布鲁斯歌曲,一把吉他和口琴,非常清爽,这给予他莫大的启发,也似乎在潜移默化间塑造了他的音乐风格。

看过鲍勃·迪伦现场的周云蓬后来去上海看了鲍勃·迪伦的演唱会,还去了他在洛杉矶的沙漠音乐节现场,在他看来,迪伦基本不唱大家都熟悉的歌,固执地避免全场大合唱一类的互动。他很冷漠,演唱会的时候基本不说话,只是一首接一首地唱,歌也唱得面目全非,非要变一下模式,即便听过的人也会感觉自己从未听过。

乐评人贾行家也提到了自己开始听迪伦的经历,是一盘介绍10个摇滚音乐人的磁带,里面有《答案在风中飘》,与周云蓬一样,1990年前后,国内的年轻人还无法与迪伦形成共情,唯独偏爱重金属。直至与鲍勃·迪伦的第二次相遇,是在看电影《守望者》,电影开场给迪伦的《The Times They Are A-Changing》(《变革时代》)那首歌做了一个MTV,贾行家突然醒悟:“原来他是美国人民的杜甫”!

或许这就是鲍勃·迪伦,他与人情世故唱反调,与时代唱反调,同时却对现实中的大问题有着敏锐的感知,并敢于通过他的作品做出评判,以自己的方式完成对时代的介入。

关注细碎具体的生活

在这本跨越80年的流行音乐私藏歌单中,周云蓬印象深刻的是《底特律城》,歌手的灵感来自一封家书,大意是,我在底特律混得挺好,但其实可能没那么好,也没赚到钱……而这种现实生活的琐碎正是鲍勃·迪伦偏爱的品味。这也让周云蓬联想到了中国台湾的交工乐队,前乐队灵魂人物林生祥也有一首相似的歌,名为《风神125》,讲述一个年轻人在台北的生活,他骑着风神摩托回家乡,说自己在台北混得很好,其实混得不太好……这种异曲同工也让他看到了鲍勃·迪伦品味的影响力,那种细碎的,生活化的微观视角,总是更容易让现实中的平凡小民共情。

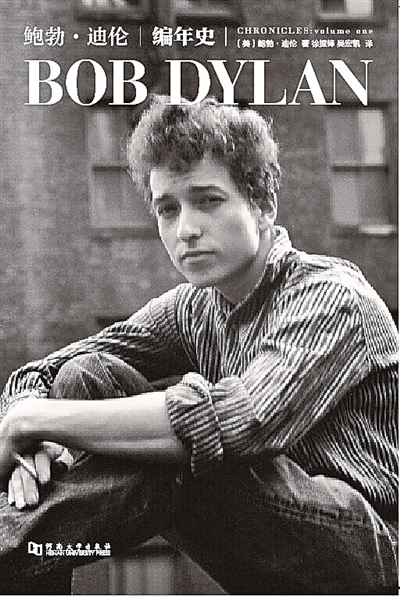

读过鲍勃·迪伦的自传《编年史》的周云蓬,发现这位音乐巨人更多的可爱之处:那本书完全是鲍勃·迪伦用自己的口气在讲故事,“你能感觉到那种语感,果断、自信、混不吝地口无遮拦,痛快淋漓,臧否人物,幽默地回忆过去。”其中讲到当年的迪伦经常在纽约图书馆读报纸,读十九世纪五十年代的报纸,从中寻找写歌的素材。周云蓬会想象他当时的样子:一如历史学者般拿着微缩胶片看一百年前的老报纸,比如南北战争时发生过什么,某个孩子失踪了,还有谁家里离婚了,而这些细碎的、具体的生活,也都成为他歌曲创作的来源。

像鲍勃·迪伦那样思考

看看鲍勃·迪伦在这本“私藏歌单”中都提到了什么?

充满传奇色彩但令人不胜唏嘘的天才,比如命运多舛、生不逢时的鲍比·达林,锐意求新却不幸英年早逝的里奇·纳尔逊,充满自毁色彩的传奇汤斯·范·赞特和“旧提琴”约翰尼·派切克……毫不掩饰的对奇闻趣事的八卦心理,比如从惨遭剽窃的作曲者摇身变为雪茄大亨的阿诺·乌韦齐恩,为众多歌星设计华丽服装的努迪·科恩,以及几位音乐大咖的三角恋……

书中大多数时候他平和、有趣,保持着礼节和幽默。但对于严肃的内容却毫不掩饰自己态度与情绪。比如谈及美国原住民所遭受的不公待遇和生存处境,提到美国所发动的对外战争时。他的众多名言如同快箭,总是斩钉截铁、铿锵有力,给人一种这就是真理的感觉。

关于生活,关于自己,关于自由与现实,鲍勃·迪伦更有诸多思考。他在评论音乐时不失时机地观察人类社会:“人不是忙着出生,就是忙着死亡”,“人们很少做他们相信是对的事,他们做比较方便的事,然后后悔”,“不管你有多少钱,世上只有两种人:一种是还幸存的,一种是已迷失的。”

他也有一套自我消解的生活哲学:“许多人都知道生活本身就是一个笑话,但是你我早就过了那个阶段了。这不是我们的命。所以我们别假装痛苦了,时间已经不早了。”有自己的标准和节奏:“天哪,谁有空与时代同步”,“我不定义任何东西,不管是美,还是爱国。每件事该是什么就是什么,没有什么优先规则使之应该成为什么。”……

作为乐评人,贾行家说,他读这本私藏歌单中鲍勃·迪伦的评论,感觉就像是在读上世纪五六十年代“垮掉的一代”作家凯鲁亚克。他特别提及了其中迪伦对桑尼·伯吉斯的那首名为《感觉太好了》的歌曲的评论:“你意志坚定,一直摇滚,游刃有余,你像风一样前进,不分昼夜地跳着布吉舞。就像在雨天,就像冒着倾盆大雨,衣服都湿透了。所有的猫和小丑,整个政治团体,所有地球人,每一种条纹和颜色——你把他们的肠子都掏出来当晚餐,你激情洋溢地活着,穿过厨房,坦坦荡荡地摇滚……”这样的语言,真的很鲍勃·迪伦。

正如《纽约时报》给予这本书的评论:与其说是对音乐技术的严谨探究,不如说是对伟大歌曲如何赋予我们力量的一系列狂想式观察。

在音乐里有太多需要去理解的东西

以下是2022年底《华尔街日报》对鲍勃·迪伦的专访节选。采访实录作为“彩蛋”隐藏在图书的封套背面。

Q:虽然这本书涵盖了音乐中的很多领域,但其中很多歌都是在20世纪50年代创作和发行的。那是塑造现代流行歌曲的一个重要时期吗?您认为战后的技术繁荣——录音技术的发展,广播和电视的普及,电子乐器组——在其中也发挥了作用吗?

A:我认为它们都起到了一定作用,而且在目前依然发挥着作用。嗯,是的,这本书确实涵盖了不少领域,20世纪50年代是音乐史上一个重要的时期。如果没有战后的技术,这些歌可能已经渐渐消失、被人遗忘了。那时候,录音工作把最合适的人带到最高处,就是那些最有创新精神的人、最有才华的人。

Q:您现在怎么听音乐?黑胶、CD、流媒体?您听音乐的方式有什么偏好吗?

A:我听CD、卫星广播和流媒体。不过,我确实特别喜欢老黑胶唱片的声音,尤其是用那个年代的电子管唱机听。大约30年前,我在俄勒冈州的一家古董店里买了三台。它们很小,但是音质格外强大,简直不可思议非常有深度,它总能把我带回到过去的日子,那时候,生活充满变化、不可预测。你不知道接下来会发生什么,而且这一点都不重要。那个时候,时间法则对你不起作用。

Q:关于您在书里列出的歌曲,现在Spotify上已经有了几十个播放列表,都是歌迷制作的。事实上,任何人只要动动手指,就能查到所有录音音乐的历史。试着想象一下,如果您在20世纪50年代有这样的机会,作为一个充满创造力的年轻人,应该如何驾驭这种局面呢?

A:你只需要尽你所能地穿过它,试着去打开它,摸索着走进去,直到你到达某个地方。过去有很多优秀的音乐,天才的作品,就算不是全部,也有很多都被录制下来。要想全部听完,得花好几辈子的时间。在音乐里,有太多需要去理解的东西了。你必须限制自己,创建一个框架。

Q:您在书里写:“现在,一切都显得太‘满’了;无论什么,都有人用勺子一口一口来喂我们。”您认为科技是帮助还是阻碍了日常生活,尤其是在创造力这方面?

A:我认为二者都有。它可以阻碍创造力,也可以帮忙,成为创造力的助手。创造力可能会被日常生活、普通生活、松鼠笼中的生活所阻碍。一台数据处理机器或一个软件程序可能会帮助你摆脱这种困境,让你渡过难关,但你得早点起床才行。

科技就像巫术,它是一场魔术表演,能召唤灵魂,它是我们身体的延伸,就像轮子成了双脚的延伸。但它也有可能为文明钉上棺材上最后一颗钉子,我们不得而知。创造力就是把旧的元素组合在一起,创造出新的东西,我不相信硅芯片和密码对这些元素有什么了解,或者知道它们在哪里。你必须有丰富的想象力才行。

我们不要忘记,科学和技术建造了帕特农神庙、埃及金字塔、罗马竞技场、布鲁克林大桥、埃菲尔铁塔、火箭、喷气式飞机、客机、汽车、原子弹、大规模杀伤性武器。伟大的发明家特斯拉说,他可以用一个小型振动器拆掉布鲁克林大桥。今天,我们也许可以用一台袖珍电脑做同样的事情。登录、退出、加载、下载……我们都是连线的。

科技可以滋养我们,也可以将我们关在门外……要想充满创造力,你就得当个不爱交际、沉默寡言的人。不一定暴力而丑陋,只是显得很不友好、心不在焉。你自给自足,你保持专注……

Q:您认为音乐视频——它们现在仍然很流行——到头来对词曲创作和词曲作者是有害的吗?

A:说到视频,如果没有什么合适的理由,它们可能会伤害艺术家。对于一些艺术家来说,视频是必要的,它们可以重现歌曲的情感状态。关于死亡的歌曲可以制作成精彩的视频,比如《告诉劳拉我爱她》。还有汽车歌曲,比如那首关于蓝色捷豹和雷鸟的歌。有一首克里登斯清水复兴合唱团的歌《它从天而降》可以拍成一部精彩的科幻电影。如果你仔细想想,电影已经成了新的流行音乐视频。汉斯·齐默,约翰·威廉姆斯,他们是新的巨星。

Q:有没有什么科技可以帮您放松一下?比如,您提到的流媒体电影,您自己会不会在网飞上一口气看很多电影呢?或者您会不会使用手机上的冥想或者锻炼App?

A:我的问题就是我太放松、太懒散了。大多数时候,我觉得自己好像没气的轮胎,完全没有动力,没有生气。我在白天什么时候都睡得着。要让我兴奋起来,需要很多东西,而且我是一个过于敏感的人,所以就更复杂了。我可以前一分钟完全放松,然后无缘无故,突然就焦躁不安,好像没什么中间地带。对我来说,连续看两三个小时的电视实在太久了。对着屏幕的时间太多了。也许我太老了,不应该这样。我花很长时间看《加冕街》、《布朗神父》和老版的《阴阳魔界》。我知道,这都是老片,但它们让我觉得自在。我不喜欢打包推荐或者新闻节目,所以我不看。我从来不看任何恶臭或邪恶的东西。我经常读《圣经》,也经常冥想和祈祷,在教堂里点蜡烛。我相信诅咒和救赎,也相信宿命。《摩西五经》《保罗书信》《圣徒祷文》,所有这些东西我都读。

至于体育运动,我一直在练拳击,已经有好一阵子了。这是我生活的一部分。它是功能性的,脱离了时尚。这是一个无限的游乐场,你不需要什么App。

Q:您最早喜欢上的是什么风格的音乐?

A:圣歌,教堂音乐,合唱。

Q:您现在最喜欢的音乐类型是什么?

A:是各种类型的组合,很多。慢歌、快歌、任何能跟着动的歌。西部摇摆、乡巴佬音乐、跳跃布鲁斯、乡村布鲁斯,各种东西。嘟-喔普、“墨点”、米尔斯兄弟、低地民谣,还有比尔·门罗、蓝草、布基-伍基。音乐历史学家会说,把这些东西混在一起,就叫作摇滚乐。我想这就是我最喜欢的类型。

前一期

前一期