在社会流动的大潮中,来自农村和小镇的学子,常被冠以“小镇做题家”的标签,这个称呼流露出的无奈和自嘲的情绪,引发了广泛的共鸣。教育社会学学者谢爱磊对此产生了浓厚的兴趣,自2013年起,他着手展开对近2000名高校学生的追踪研究,以及对100余位高校农村籍学生的深度访谈,试图还原“小镇做题家”在社会流动中的真实故事,并深入探究他们的内心世界。

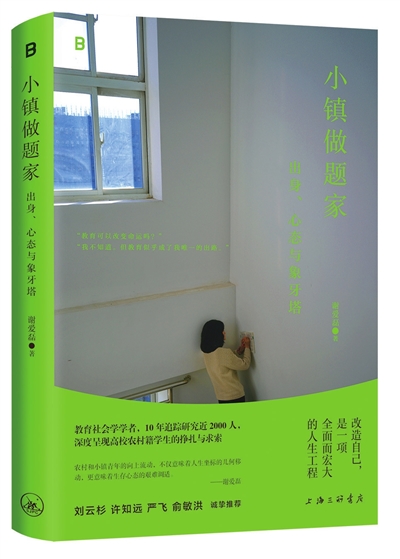

《小镇做题家:出身、心态与象牙塔》一书是谢爱磊多年研究的结晶。他通过对高校农村籍学子的问卷调查与深度访谈,全面分析了这一群体的家庭背景、学业表现、社会适应与就业出路等情况。书中不仅有丰富的数据和事实,还充满了生动的案例和受访者的真实口述,呈现了农村与小镇青年在社会流动中的内心挣扎与成长。

从励志故事到刻板印象

公众大多把“小镇做题家”定义为:出身农村或者小镇、擅长应试、通过高考获得成功、缺乏视野和资源的学生。随着社会舆论的发展,“小镇做题家”群体面临标签化问题,他们被认为视野狭隘、只会做题,却依旧得不到理想的工作。

谢爱磊作为一位生长于农村的80后,深刻理解“出身”对个人命运的影响。在世纪交替之际,他凭借做题改变了自己的命运,但“出身”这个标签一直深深地影响着他,引导着他的人生轨迹。因此,他怀着温情与省思,通过自身经历和学术研究,试图解读“小镇做题家”群体的命运。媒体对“小镇做题家”的报道偏向负面,但谢爱磊认为这并非完整的故事。他通过多年的研究发现,“小镇做题家”并非擅长做题,而是因为社会结构和教育制度的问题,使得他们的发展路径受到限制。

谢爱磊认为,“小镇做题家”的概念需要进一步厘清,尤其应该考虑农村学生对于自我身份的主观定义:“我觉得现实世界本身是多元的,小镇做题家这个群体的学生对自己生活经历的主观建构,一个合格的研究人员应该能够把握这些建构,到底这个建构内涵是什么。我们知道,现在有很多研究在试图下定义,比如把小镇做题家定义为超级擅长做题的人、目标不是特别明确的人。但我总觉得,这部分学生对自己人生的思考也是有价值的,应该给他们机会去自己定义自己的人生。”

《小镇做题家》一书中包含了丰富的案例和生动的描述,呈现了农村和小镇学生在大学里的真实生活。通过这些案例,读者可以深入了解这一群体面临的挑战和成长,以及他们对“小镇做题家”这一身份的反身性思考。这本书不仅是一部学术研究成果,更是对农村和小镇学生命运的深刻思考和呈现。

在不断反思和探索中成长

“小镇做题家”并非被动接受的标签,而是这些学生自己的主观建构。谢爱磊通过访谈和研究,深入挖掘了这些学生的内心世界和生活经历,试图还原他们的真实故事。在研究过程中,他发现,农村和小镇学生在大学中经历的种种困境并非个体问题,而是反映了社会和时代的困境。教育体制的单一性和社会流动的困难使得这些学生在求职和生活中面临更多的挑战。因此,他在研究中特别关注了学生的主观体验和反思,试图为这一群体争取更多关注和理解。

令谢爱磊欣慰的是,顶尖大学的农村学生并未自怨自艾,而是在不断反思和探索中成长,他认为,当“小镇做题家”这个名词出现的时候,其实里面掺杂了很多自嘲的成分,而这恰恰说明年轻人在反思自己的过往经历,也说明这些年轻人在成长。

而这正是谢爱磊的研究想告诉大家的:“每个人都有反身性,这本书希望大家看到自己身上是有反身性的,不要被这个时代的节奏牵着走,不要用单一的成功学标准衡量自己,觉得一定是怎么样才是成功,一定是怎么样才是失败。而在宏观的历史背景当中,社会结构正在发生微妙的变化,如果我们能够看到这些学生的反身性指向,可能就会有一些可能的社会工程,恰恰可以促成一些变化。”

谢爱磊认为:“更好的教育是帮助孩子走出原有的世界、走向城市后,反观自己曾经的世界,能够肯定它,能够知道自己的人生在这个城市是有价值的,过去的文化生活可以让他有一种安身立命的感觉,实现自洽。”

观海新闻/青岛晚报/掌上青岛 记者 贾小飞

前一期

前一期