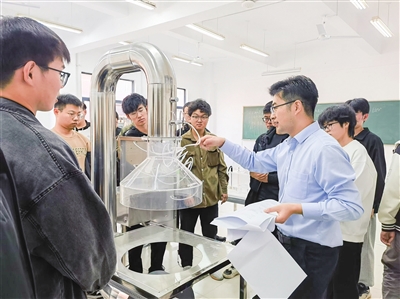

早报3月24日讯 近日,在山东科技大学安全学院一间实验室内,孔彪正与学生围着一台精密监测设备分析数据,衣袖上零星沾染的煤灰无声诉说着他刚从矿井归来的足迹。孔彪是山东科技大学安全学院的教师,主要从事煤矿安全、安全监测监控相关的科研与教学工作。今年36岁的他,已经成长为山东省高等学校“青年创新团队”负责人。从实验室到地下数百米的采掘现场,从技术攻坚到三尺讲台,他以行动践行着“将论文写在祖国大地上”的信念。

以科技赋能矿山安全

“科研的终点是解决实际问题。”这是孔彪进行科学研究的座右铭。

2018年,孔彪博士毕业后,毅然投身矿山安全生产的科研和教学中。在山东东滩煤矿,他带领团队构建“电磁—氡气—红外”多维融合探测技术体系,提高了井下火区位置判定的准确性。针对采空区煤自燃这一行业顽疾,他与团队创新提出“探、预、防、注、灭”五步综合防灭火工艺,研发了煤自燃高温区域分级预警技术。

“井下火区就像一颗定时炸弹,必须严阵以待、科学防治才能排除隐患。”孔彪告诉记者。为了攻克这一难题,他带领学生深入全国20余座煤矿,经常在高温、高湿、高粉尘的恶劣环境中展开调研工作。经过总计近百天的井下实验与数据分析,最终构建了五步综合防灭火工艺,提高了煤自燃火灾防治水平。目前,该成果在山东李楼煤矿、江苏张集煤矿等多个矿井推广应用。

“科研没有捷径,只有脚踏实地才能破解难题。”孔彪说。正是这种不怕苦、不怕累的科研精神,让他在矿井深处点亮了智慧矿山的“安全之光”。

在实践中提升育人实效

“穿上防护服,拿起监测仪,才是课堂教学的第一课。”多年来,孔彪一直坚持实践育人的理念。

他创立的“安耀创星”创新工作室通过“双选会”机制,每年吸纳10余名学生参与科研项目。学生朱思想回忆首次下井经历:“巷道闷热潮湿,孔老师一边操作设备一边讲解原理,这种沉浸式教学带来的震撼远非课堂PPT可比。”

学生王瑞齐在研究煤层高温区域自然电位模拟装置及探测定位技术项目时,因传感器精度问题连续三周实验无果。孔彪得知后,立即和王瑞齐一起调试设备,最终发现是高温模拟区域设计缺陷。“孔老师教会我们,科研的韧性就是在一次次失败中磨出来的。”王瑞齐说。

多年来,孔彪打造的“实战育人”模式成效显著:他指导的学生首位发表高水平论文4篇,参与发表论文12篇,团队论文入选“科技期刊高质量发展大会精品论文”;2024年,他指导的本科生科创团队获全国安全科学与工程创新大赛一等奖。

用心用情点亮学生成长路

比起科研成果,更让孔彪欣喜的是近年来的育人成果。他担任安全工程2020级1班班主任以来,所带班级连续三年获评校级“优秀班集体”称号,并入选2023年度山东科技大学“十佳班级”。孔彪也被2024届毕业生评为“我最难忘的恩师”。

他带领班级建立“科以明智,技以强身”的科技竞赛体系,班级成员科创参与率达100%,主持国家级、省级、校级大创项目5项,且均已顺利结题,获全国高校安全科学与工程大学生实践与创新作品大赛一等奖等多项奖励。

孔彪连续三年在中秋节为全班学生送上月饼,并对大家表达了衷心的祝愿和殷切的期望。“拆开包装尝到甜甜的月饼时,突然觉得这里就是第二个家。”来自新疆的学生斐达特说。在育人过程中,孔彪搭建起“成长支持体系”,他定期邀请优秀校友开展“创新讲堂”,在生活和科创等方面为同学们进行经验分享;针对实验失败和考试成绩不理想的学生,他通过复盘与心理疏导同步介入,帮助学生重拾信心。

深夜,孔彪的办公室灯光依旧明亮,案头并排放着两份文档,这些文档都是他晚上要完成的工作。孔彪说:“科研与育人,如同矿灯的双重使命,既要守护当下安全,更要点亮行业未来。”从煤矿火灾多维探测的技术突破,到青年学子的创新火种,这位矿井深处的“点灯人”,矢志扎根煤海,谱写无悔青春。 (青岛早报/观海新闻记者 钟尚蕾 通讯员 韩洪烁)

前一期

前一期