陈敬刚

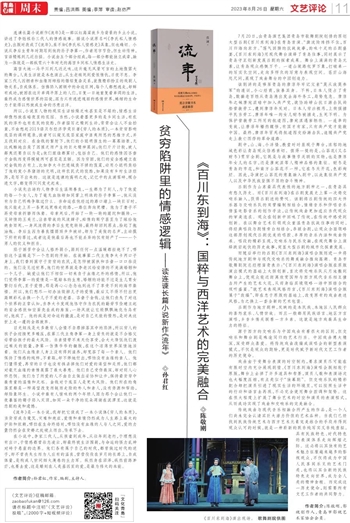

7月20日,由青岛演艺集团青岛市歌舞剧院创排的原创大型吕剧《百川东到海》在青岛首演。“激流险滩挡不住,百川归海向东方。”荡气回肠的抗战故事,韵味十足的吕剧盛宴,《百川东到海》用现代舞台演绎了青岛往事,同时展示了青岛守正创新发展吕剧的探索成果。舞台上满满的青岛元素,让青岛观众感慨万千。一道山坡路包罗万象,打破单一的写实化空间,走向多样化的写意与表现空间。苍茫山海咫尺间,展现了戏曲舞台的中国创造力。

该剧讲的是移居青岛的唐淳年牢记父亲“莫从政莫参军”的遗训,小心经商,独善其身。不料,日本人侵占了青岛,欺骗老百姓从青岛港出发去海外务工,局势危急。唐淳年之妹唐宛淇暗中加入共产党,欲协助崂山抗日游击队劫船营救劳工,遭到唐淳年反对。日本人穷凶极恶,上街强掳平民当劳工,唐淳年唯一的女儿耐冬被掳走,生死不明。为保护营救劳工所用的航道图,唐宛淇遇害牺牲。一连串的变故,让唐淳年幡然醒悟,有国才有家,只有共产党才能救中国。最终,唐淳年冒死将航道图交给游击队,追随共产党走上救亡图存的革命道路。

剧中,山、海、小洋楼、教堂时时显现于舞台,浓郁的地域色彩让青岛观众倍感亲切。值得一提的是,山茶花(又名耐冬)贯穿全剧,它既是与故事情节关联的实物,也是唐淳年女儿的名字,还是唐宛淇等人精神品格的象征。耐冬是青岛的市花,和南方山茶花不一样,它在冬天开花,色彩绚烂。因此,导演把山茶花的意象融入剧中,以此象征共产党人以及中华民族坚强不屈的奋斗精神。

吕剧作为山东最具代表性的地方剧种之一,在青岛具有悠久历史。而《百川东到海》在吕剧发展史上第一次将交响乐融入,获得吕剧迷的赞叹。该剧将吕剧传统的四大件乐器与交响乐队的双管编制相结合,情绪音乐和伴唱音乐借鉴电影音乐的创作手法,让传统戏曲更加适应当代观众的审美追求。观众在创新中回味了传统,在传统中感受到创新。在以舞台艺术引领观众重温青岛抗战往事的同时,将经典唱段与剧情旁白相结合,串联全剧,让观众全面领略这部原创现代吕剧优美的唱腔、丰厚的音乐内涵和戏曲传承。唱段的精彩呈现,交响乐与民乐交融,在现代舞台上演绎跌宕起伏的历史故事,突显大型吕剧的城市化探索发展。

而随后举行的吕剧《百川东到海》演唱会版则进一步将传统地方剧种与现代交响乐的舞美融合推向高潮。青岛市歌舞剧院总经理苗青表示:“《百川东到海》演唱会版在原版演出模式的基础上大胆创新,首次将交响乐队从月池搬到舞台上,使观众能近距离欣赏国粹与西方现代音乐相互撞击所产生的艺术火花,从而身临其境领略一场中西结合的视听盛宴。”就艺术表现风格而言,《百川东到海》演唱会版属于“改编”,即在忠于原版的基础上,改变原有的戏曲表述风格,为之换上一套全新的艺术包装。

吕剧作为地方剧种,反映的是本民族、本地区人民群众的喜怒哀乐、人情世故。而且一般都用民族语言、地区方言演唱,乡音乡情关联着一方乡亲。这就是地方戏最具生命力的特征。

源于西方的交响乐与中国戏曲有着很大的区别,但交响乐和舞台剧是殊途同归的艺术行当。中国戏曲博大精深,深受群众喜爱。将传统戏曲改编成演唱会的新型表演模式,不仅是观众的期盼,更是时代赋予新时代文艺工作者的历史使命。

戏曲由于受舞台表演的时空制约,要求演员尽可能在有限时空内充分展现剧情。《百川东到海》演唱会版相较于原版,舞台上去掉了许多道具和布景,演员人数和表演场次也大幅度压缩,有点类似于“独幕剧”。但交响乐队的精彩配合却把演员引进了现实生活的环境里,可以按照生活中的行动和语言去再现,不必完全使用舞台腔调和架势。这在很大程度上扩展了舞台艺术的时空和演员的表演程式,从而成功实现了戏曲和交响乐的完美融合。

传统戏曲与现代音乐相融合所产生的作品,是一个人们尚未完全认清其巨大潜力价值的艺术品种。当我们已经找到民族传统艺术与西方艺术元素完美结合的手段并得到观众认可的时候,就是一种崭新的既非纯写实又非纯虚拟,具有民族特色、时代特色的表演体系走向辉煌之际。这必将以其独有的艺术魅力征服越来越多的影视观众,不仅将成为中国人民喜闻乐见的艺术门类,也将以其全新的民族特色走向世界,成为全人类的精神食粮。而完成这一历史使命,则需要所有文艺工作者的共同努力。

作者简介:陈敬刚,影视创作人,青岛市影视艺术家协会会员。

前一期

前一期