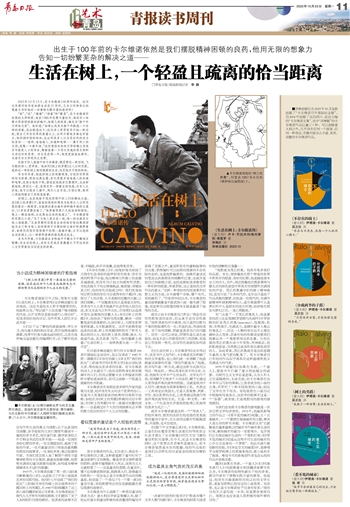

《生活在树上:卡尔维诺传》 (意大利) 卢卡·巴拉内利/埃内斯托·费里罗 著 毕艳红 译 译林出版社 2023.10

▲卡尔维诺绘制的“树上的男爵”,刊登在1957年6月的《埃伊纳乌迪简报》上。

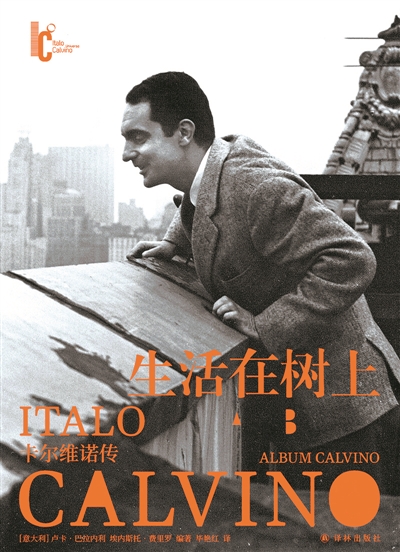

■卡尔维诺(左)与博尔赫斯在罗马的艾克塞西尔酒店。美国作家厄普代克曾经说:博尔赫斯、马尔克斯和卡尔维诺三人同样为我们做着完美的梦,三人之中,卡尔维诺最温暖明亮。

《不存在的骑士》 (意大利) 伊塔洛·卡尔维诺 著 吴正仪 译 “存在与不存在,在每一个人的内心搏斗。”

《分成两半的子爵》 (意大利) 伊塔洛·卡尔维诺 著 吴正仪 译 “只有经历分裂,才能体验完整的自我。”

《树上的男爵》 (意大利) 伊塔洛·卡尔维诺 著 吴正仪 译 “我做了一件好事,生活在树上。”

《看不见的城市》 (意大利)伊塔洛·卡尔维诺 著 张 密 译 “城市不会泄露自己的过去,只会把它像手纹一样藏起来。”

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

2023年10月15日,是卡尔维诺100周年诞辰。这位过早离世的作家如若生活在21世纪,又当以何种奇幻的想象力书写他对一切事物无限丰富的感受呢?

“轻”,“快”,“精确”,“形象”和“繁复”,是卡尔维诺所珍视的文学特质,他在1985年花费大量时间,将其写入哈佛大学诺顿讲座的讲稿中,标题几经改易,确定为“新千年文学备忘录”。他写道:“如果让我来为新千年挑选一个吉祥的形象,我会挑选这个:这位诗人哲学家灵巧地一跃而起,使自己升至世界的重量之上,证明尽管他身体也有重力,他却拥有轻的秘诀,也证明很多人以为是时代的活力的东西——喧闹、咄咄逼人、加速和咆哮——属于死亡的王国,就像一个废车场。”这份意指未来的文学讲稿以及他至今脍炙人口的作品,都彰显着一个伟大灵魂的预见性和从未过时的思考。而正是在那一年,他突发脑溢血离世,与诺贝尔文学奖失之交臂。

定格于世人脑海中的卡尔维诺,便是那位一跃而起、飞鸟般的诗人、哲学家。他如同《树上的男爵》主人公柯西莫,选择过一种在树上相对疏离的生活,这是他关于轻的秘诀。

作为写作者,他选择树上的观察视角,与现实世界保持恰当距离,既非远离尘嚣,亦无须置身咄咄逼人的加速和咆哮,这契合他的个性,据说在他隐居巴黎期间,尤其钟爱地铁,原因之一是,在那里有一种匿名的快感,没有人认识他,他可以隐身人潮中,阅尽人生百态,尽情幻想,眼明心亮地构建自己的轻盈叙事。

而树上,也是他给予现实困顿中的人们的解决之道。在《树上的男爵》中,姐姐的黑暗料理成为压垮主人公柯西莫的最后一根稻草,当她再次拿出蜗牛汤和蜗牛做的主菜时,12岁的男爵拒绝了,“他带着积聚已久的压抑和愤怒,爬上一棵圣栎树,从此再也没来到地面上”。卡尔维诺借柯西莫之口说:“为了与他人真正在一起,唯一的出路是与他人相疏离。”正如男爵柯西莫在生命的每时每刻都顽固地为自己和为他人坚持那种不方便的特立独行和离群索居,如果你厌烦世俗情境中的那一盘蜗牛餐,大可以选择生活在树上,以一种若即若离的姿态度过此生。

身为天秤座,卡尔维诺自言性格中平衡与不平衡相互制衡,而生活在树上,或许正是他反复衡量之下所达成的人与世界最恰当而适宜的距离。

当小说成为精神困顿者的疗愈指南

“《树上的男爵》中有一条通向完整的道路,这是通过对个人的自我抉择矢志不移的努力而达到的非个人主义的完整。”

卡尔维诺诞辰百年之际,简体中文版《生活在树上:卡尔维诺传》由译林出版社首次推出。这应当是他本人所不情愿看到的,他始终认为,“传记或个人信息属于极为隐私的内容,公开这些信息犹如进行心理分析”,而读者则在他的日记、信件和私人回忆中乐此不疲——

人们乐于去了解他的家族脉络、学生岁月,他与意大利的利古里亚,那片独特地域的渊源,他青年时参与游击战的经历,以及在埃伊纳乌迪出版社的编辑时光;乐于倾听他谈论写作和生活的奥义与理想;乐于从诙谐的自画像、亲手绘制的父亲打猎图和漫画中一窥他的多才多艺,他在旅行家、数学家身份之外百科全书式的无所不能……他是一位拥有奇妙幻想的学者,一位长期孤独的、痴迷于实验的作家,一位用最童话的口吻说出最残酷的现实的叙事者,一位身份多变、难以捉摸的作家。当我们更加深入地了解那个拥有丰富精神世界的卡尔维诺,就愈发能够理解,他那些充满奇幻童话质感的故事,如何成为精神困顿者永不过时的慰藉。

1947年,卡尔维诺出版了第一部小说《通向蜘蛛巢的小径》,从此致力于开发小说叙述艺术的无限可能。他历时七年完成了“我们的祖先”三部曲《不存在的骑士》《分成两半的子爵》《树上的男爵》,在1987年陆续翻译了这三部小说的翻译家吴正仪看来,卡尔维诺说出了现代人几乎所有的现实困惑,它们提供了关于人如何回归自我的路径。他讲述的故事不沉重、不晦涩,却并不浅薄,总能带来思考。

《不存在的骑士》中,他惟妙惟肖刻画了只拥有社会身份的盔甲却没有肉身、没有自我的阿季卢尔福,他由精神力和骑士的高傲灵魂组成,而没有自己独立的感知和思想。当他名扬天下的业绩被挑战、被质疑、将被抹杀之时,他的存在还能成立吗?我们究竟如何证明自我的存在?《分成两半的子爵》中,他探讨了人的分裂、人寻求新的完整的主题,让我们理解,一个完整真实的人是善恶共存的,思考为什么人类不能离开社会和他人独自生活,却又无法与之和平共处,引导我们去追求不受社会摧残的完整人生;而在《树上的男爵》中,他给出了保持自我完整、解决一切纷繁芜杂的具体路径:生活在树上,与现实世界保持距离,又不脱离现实。这并不妨碍世俗追求的达成,树上的男爵同样经历了所有人都必经的人生,他在树上读书、狩猎、救火、与海盗作战,甚至恋爱、写作。他的墓碑上刻着:“生活在树上——始终热爱大地——升入天空”。

在日前译林出版社举行的卡尔维诺100周年诞辰纪念活动中,吴正仪讲述了1987年那一期载有《不存在的骑士》译文和“我们的祖先”三部曲书评的《世界文学》杂志创纪录大卖,带给她这名译者的惊喜。而卡尔维诺的动人之处就在于:他告诉那些身处现实困顿中的人们,你没必要像卡夫卡所描述的那样非要钻进地洞里,而可以选择一个轻盈且疏离的恰当距离。

卡尔维诺没有表现出诸多现代作家的悲观与无望,他并没有失去对这个世界的信心,而是为人类重回崇高的纯粹的自我探寻出路,如他在为《树上的男爵》所做的后记中所说:在《树上的男爵》中有一条通向完整的道路——这是通过对个人的自我抉择矢志不移的努力而达到的非个人主义的完整。

看似荒唐的童话是个人经验的流传

“我写作就是为了沟通,因为写作是一种方式,通过这种方式我可以传达一些东西,一些从我身处其中的文化、生活、经验和文学中产生的东西。”

读卡尔维诺的作品,无论老少,都会有一种似曾相识之感,这种感觉源于童年时对于童话故事行文的熟稔。像是学者文铮所感受的那样:故事中随便就有人死去,突然间主人公就相爱了……这是童话的逻辑,在童话中,傻子总能够获得财富,抱得美人归,取得最后的胜利……而这也正是卡尔维诺作品的风格基底,他创造了一个类似于《一千零一夜》的童话宇宙,而他想要传达的信息就隐藏在看似荒唐的故事中。

卡尔维诺为什么选择了一种类似童话的讲述方式?意大利汉学家孟斐璇认为,除了他从对意大利童话所做的系统整理和编写中获得了灵感之外,童话所具有的虚构叙事的自由度,那些随时可以出现的荒唐的不合实际的东西,也是他所偏爱的。选择用童话式的笔法去洗练现实的残酷和沉重,这或许是他自己的救赎之道,也因此使阅读者感受到一种别样的轻盈,举重若轻,这正是他的文学作品的意义。“这样一种奇妙的写实效果和幻想主义的方法,分不清哪个为体,哪个为用,而他做到了。”作家苗炜则认为,卡尔维诺的童话叙事就像是中国武侠小说一般充满了轻逸,而此种自由轻逸的畅快无疑是最易于流传的方式。

或许正如卡尔维诺自己所言:“我会告诉你你想知道的东西,但从来不会告诉你真实。”他所讲述的并非真理,而只是把幻想与个体的经验调和在一处,和盘托出,传递给读者。至于如何理解,那就是读者自己的问题了。但有一点可以肯定,即便你是生活在地狱里,他也不会让你感受到死亡的恐怖,而是会让你发现一些光,告诉你在地狱里如何活下去。

在《生活在树上:卡尔维诺传》这本传记中,谈及为什么写作时,卡尔维诺更加明确了他的文学意图,也让我们进一步理解了他选择童话叙事的用意。“我写作就是为了沟通,因为写作是一种方式,通过这种方式我可以传达一些东西,一些从我身处其中的文化、生活、经验和文学中产生的东西。文学先行于我,而我赋予它很多个人的东西,赋予它通过人类传递并再次流传的经验。这就是我为什么写作:使我成为某事某物的工具。当然这一工具肯定比我强大,它是人类观察、判断、评价、表达世界的方式,让世界通过我进行传递并再次流传的方式。它是一种文明、一种文化、一个社会存在并吸收经验再让其流传的诸多方式之一。”

或许卡尔维诺就是这样一个“传承人”,把他听来的、想到的东西在他创造的更易流传的童话宇宙中,在生活的边缘对你娓娓道来,不强势,也不加炫技。

在《新千年文学备忘录》里,卡尔维诺说,正是在妇女遭受苦难生活重担的传统农业社会才诞生了女巫骑着扫把在天空飞翔的童话和民间故事,在今天,纪念卡尔维诺的同时,这个世界还有苦难和悲痛发生,而卡尔维诺依然是永恒的慰藉,他的作品依旧是我们认识所处的日益复杂的现实的精妙工具。

成为最具主角气质的茂丘西奥

“他是一位现代的、充满怀疑精神和讽刺精神的人,是非常清楚什么是梦幻和什么是现实的堂吉诃德,他穿梭在现实与梦幻之间,一直心明眼亮。”

一次面对《纽约时报书评》“想成为哪个文学人物”的提问时,卡尔维诺的回答与读者对他的理解相互重叠——

“我想成为茂丘西奥。他具有很多美好的品质。首先,我钦佩他在那个野蛮的世界中所具有的轻盈、奇妙的幻想,他是描绘麦布女王的诗人,另外,我还钦佩他在凯普莱特与蒙太古的深仇宿怨中所具有的智慧和充满理性的声音。茂丘西奥遵守旧的骑士精神准则,甚至付出了生命的代价,也许这只是出于作品风格的需要,但他是一位现代的、充满怀疑精神和讽刺精神的人,是非常清楚什么是梦幻和什么是现实的堂吉诃德,他穿梭在现实与梦幻之间,一直心明眼亮。”

专门去查了一下茂丘西奥其人,他是著名的莎士比亚戏剧《罗密欧与朱丽叶》中罗密欧的好友茂丘西奥(mercutio),他雄辩,机智,有些饶舌,充满活力,是剧中最令人难忘的角色之一,但这一人物的存在远不止增加趣味这么简单,莎翁对他的性格设定使我们能够从另一个角度看待这部名著。生性乐观的茂丘西奥在决斗中受伤,死神临近,他却拒绝悲哀,仍然想以诙谐和欢乐感染周围的人。如此看来,茂丘西奥或许是这部悲剧中最具主角气质的配角了。而卡尔维诺自己和他的作品似乎都具有此种温暖明亮又充满活力的气质。

1979年初版的《如果在冬夜,一个旅人》,据说当年打破了意大利出版业的寂寥。后现代主义文学总是悲观,认为人和人之间是隔绝的,无法交流,但卡尔维诺在这本书中以巧妙的架构,让读者成为他小说的主角,并罗列了十种不同类型的小说,回应了文学在当下何为。而他依然在小说后记中轻描淡写地表示,这部书的框架不过是一个“容器”,或者说,它是我想玩的游戏的游戏规则。

卡迷们会发现卡尔维诺的游戏就是一次次证明文学的多变性。1972年,他最具影响力的作品之一《看不见的城市》初版,五十五座城市,十一个萦绕在每座城市的主题,事关人类生存的所有命题。卡尔维诺认为“它就像是在越来越难以把城市当作城市来生活的时刻,献给城市的最后一首爱情诗。也许我们正在接近城市生活的一个危机时刻,而《看不见的城市》则是从这些不可生活的城市的心中生长出来的一个梦想”。他总在进行着创新的实验,在《命运交叉的城堡》中,故事情节由塔罗纸牌上的图案来推动,使小说具有了视效。难怪今天的影视创作者也会从他的作品中获得灵感。

翻译《如果在冬夜,一个旅人》(旧译《寒冬夜行人》)的前辈意大利语翻译家萧天佑认为,卡尔维诺的独特性就在于他的多变,源自作家对于事物无限丰富的感受。他说过,他没有兴趣重新经历他以往的文学生涯,重复写那些已经写过的小说类型。而改变,也正是卡尔维诺给予自身的苛求:“我的目的不只是写成一本书,而是要改变我自己。我想这也应该是人类所做的每件事的目的。”

■译林出版社在2023年10月全新出版了“卡尔维诺百年诞辰纪念版”。自2001年出版了由吕同六、张洁主编的“卡尔维诺文集”,至今“译林版”的卡尔维诺作品已逾三十种。可以说除意大利之外,几乎没有任何一个国家、任何一种语言,有像中国这么丰富、系统、完整的卡尔维诺作品。