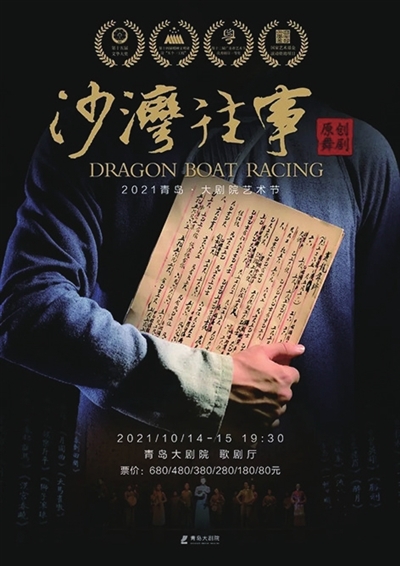

演出海报。青岛大剧院供图

张彤

前不久,广东歌舞剧院的舞剧《沙湾往事》迎来十年纪念,还特别在首演剧场重新上演,看到这个报道,觉得是特别高兴的事。一部舞台剧从立项到排演,再到得奖,到巡演,是一个特别系统的事,而十年之后,许多当时红火一时的剧可能因各种原因不再演了,这种情形下,一直在演的《沙湾往事》就显得格外珍贵。

舞台剧的生产是一件困难的事,所以好的舞台剧是不能错过的。《沙湾往事》在青岛大剧院上演时,我也闻讯去观看了。这部剧2016年获得了第十五届文华大奖(舞蹈类作品仅有两部),赛龙夺锦、雨打芭蕉两个舞段也经常在各类综合演出中亮相,是舞台上的“名场面”。现场感受这部充满了岭南风情的舞剧作品,也是首次观看到用舞蹈表现音乐历史的作品,可谓惊喜不断。

广东音乐是由戏曲伴奏音乐发展而来的器乐曲,二十世纪二三十年代达到鼎盛。广东音乐的代表乐器高胡是由二胡发展而来,其音色嘹亮而典雅,非常有个性。广东音乐的作品,如《步步高》《彩云追月》等,普及率极高,在海外华人中影响尤为巨大。今天我们在北方也经常能听到广东音乐,如一些经营粤式茶点的餐厅,或者其他带有岭南风情的场所等。它是岭南文化的符号性语言。而《沙湾往事》就描写了抗战时期发生在广东音乐世家的故事。

大幕拉开时,何柳年、何少岩、许春伶、潘红英这几个人物形象,以极其简单并富有代表性的舞蹈动作和代表性格的音乐,将主要人物以及人物关系交代得简洁明了,被舞剧的序幕部分迅速带入情景。剧中何柳年是沙湾“何氏三杰”的原型,潘红英则是何柳年包办婚姻的妻子。何柳年在结婚时其实已经爱上了弟弟何少岩的同窗许春伶,他们一把高胡定下了彼此的感情,却终因摆脱不了家族的束缚,而演出了一场爱情的悲剧。

独舞、双人舞、群舞,是舞剧的基本语句,独舞表现人物的内心,双人舞通常用来表达爱情,而群舞则具有较强的叙事功能,有时用来交代事件及背景,也有时用来渲染气氛。就好像歌剧里的独唱、重唱与合唱。以我个人的观感,歌剧擅长表达人物内心的挣扎,因而经典唱段中独唱为多,而舞剧里的则以双人舞最受关注。这其实也是不同艺术种类各自的擅长,音乐表达内心,而舞蹈最擅长的当然是表达爱情。

《沙湾往事》的舞蹈表现中,印象深刻的有几个段落。

一是几组双人舞段。首先在何柳年与许春伶的初见中,也就是全剧的序幕中,就以一组令人眼花缭乱的高难动作,表现了两人情感的炽热。舞者运用芭蕾舞的动作,以足尖互动表现美好而激烈的情感,女演员依靠托举动作,在男演员的肩上及腰间飞舞。而在婚礼一场戏中,舞台被舞台景片切割成三角形的空间,何柳年与新婚妻子跳了一段戏剧性颇强的双人舞,如果与上一段双人舞比较,可以看到,前者是流畅的,后者则是“坎坷”的。编导用这样的对比,来表现人物复杂交错的内心的纠结与挣扎,表现力也相当丰富。何柳年与许春伶的会面,仍然有大段双人舞,在抗战中,何柳年与许春伶的再次会面,仍然可以看到前段双人舞的痕迹,但是缠绵的段落大大弱化,也适应了剧情的要求。

再就是《雨打芭蕉》和《赛龙夺锦》的群舞场景,分别表达出广东音乐里的柔美与壮美,舞蹈与音乐的融合度极高。在《雨打芭蕉》中,舞台背景是岭南风格的骑楼雨巷,青翠欲滴的芭蕉,在淅淅沥沥的雨声里,一群踩着木屐的姑娘踏雨而来。接下来的群舞非常精彩,舞者先从脚尖开始,然后通过从足到腿的动作组合,展现出含蓄柔美的岭南风情。摇曳生姿,淋漓尽致。舞剧中的群舞往往是一部剧中最能展现创作者的构思的部分,这一段群舞让人、物、景浑然一体,令人难忘。而在两度出现的赛龙舟的群舞中,则以鼓、桨等道具的合理运用,以及不断变化的队形,展现出了一个壮美的岭南。

这部舞剧是音乐题材的,所以舞剧的音乐也就格外重要。在观赏《沙湾往事》之前,不少观众预想到剧中会大量使用广东音乐的素材,但是看后却发现远不是那么回事。舞剧中的音乐基本上还是交响乐式的,只在一些特殊的段落中使用广东音乐的元素。就算是《雨打芭蕉》和《赛龙夺锦》中也不是原版照搬,而是以两个标题音乐的乐句进行再度生发。这当然主要是出于大型舞剧的要求,舞剧对于音乐音响的丰富度和层次感有独特的要求,所以大型舞剧的音乐通常都以交响乐队来演奏。广东音乐与来自现代的管弦乐有着本质的区别,所以要完整地体现广东音乐的味道还具有相当大的难度。舞剧的音乐并没有像许多观众预想的那样有浓郁的“粤味”。我倒是觉得,舞剧创作对于民间音乐元素的使用确实应当非常重视,但也不宜“过度开发”。毕竟大型的现代舞剧有其复杂的呈现方式。而就《沙湾往事》来说,如果能够再多运用一些广东音乐的元素,或许会有更好的共情效果。

《沙湾往事》最近一次在青岛上演也已经是两年前的事了,现在再说似乎是旧事重提。但是,“沙”剧正迎来十年特别演出,这是一件值得关注的事。国内每年都会生产一些不错的舞台剧目,但能够坚持十年演出的并不是多数,许多剧目评奖过后,就不见踪影,有些可能只适应评奖参赛,真正为市场接受还有些难度,也有一些艺术生产机构,喜新厌旧,因为只有排新戏拿新奖才能拿到投资。种种因素的作用下,动辄百万、千万的投资成了一次性投入,这无疑是很浪费的。在这个意义上说,《沙湾往事》更值得关注,值得致敬。

作者简介:张彤,资深媒体人,作家。