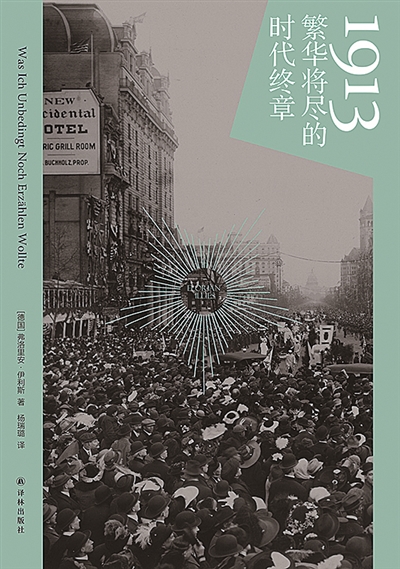

①《1913:繁华将尽的时代终章》

(德国)弗洛里安·伊利斯 著 杨瑞璐 译

2024.08

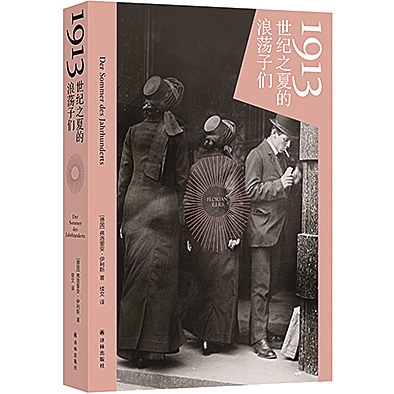

②《1913:世纪之夏的浪荡子们》

(德国)弗洛里安·伊利斯 著 续文 译

2024.08

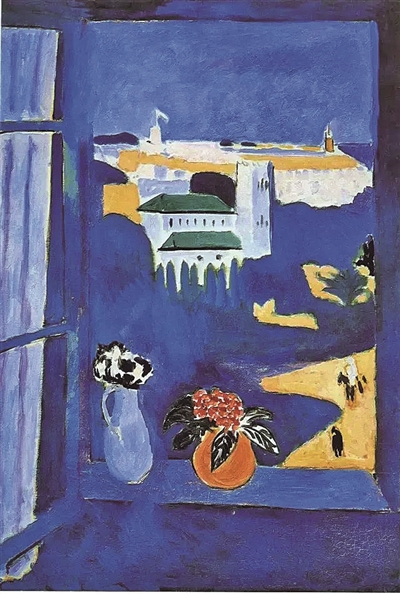

《丹吉尔的窗户》 亨利·马蒂斯(1913)

《昨日的世界》

(奥)斯特凡·茨威格 著 徐友敬 译

上海译文出版社2018版

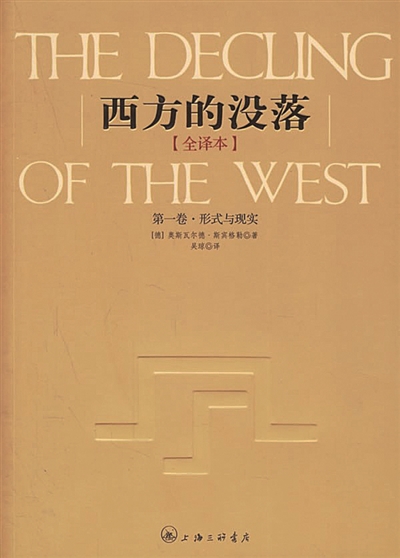

《西方的没落》(全二卷)

(德)奥斯瓦尔德·斯宾格勒 著 吴琼 译

上海三联书店2006版

《没有个性的人》

(奥)罗伯特·穆齐尔 著 张荣昌 译

上海译文出版社2021版

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

1913年发生了什么——

弗兰茨·卡夫卡为爱疯狂,他从未停止写信给速记员菲丽丝,因为收不到她的信而满心绝望地开始写《变形记》;

总是抱恙的诗人、伟大的“妇女之友”里尔克,年初逃离维也纳的冬天,在西班牙小城的阳光里给精神女友们和妈妈写信,在紫罗兰和鸢尾花的包围中写下“所有虚弱的危险,安详地居于伟大的危险中”;

慕尼黑33岁的愤世嫉俗者、退职数学教师斯宾格勒始终活在恐惧里,害怕进入商店,害怕亲戚,害怕别人说方言,害怕脱掉衣服的女人,他抱怨艰难的童年和更艰难的当前,这一年他完成了《西方的没落》的主要部分;

《追忆似水流年》三遭退稿,普鲁斯特已决意将它带入坟墓;

荣格终于“弑父”,与恩师弗洛伊德决裂,9月之后他们不复相见;

热爱纯色的马蒂斯,画作的副本遭芝加哥大学生焚毁,美国人认为他原始又粗野;

作曲家勋伯格因为他不走寻常路的创作吃了一记耳光;斯特拉文斯基的《春之祭》让热爱古典音乐的贵族们怒不可遏;

马克斯·韦伯减肥失败,用他自己的例子证明了,所谓“世界的祛魅”即“人类可以通过计算掌控一切”是何等谬误……

1913年果真发生了许多令人着迷又无足轻重的事。擅于“八卦”与“归纳”的畅销书作家弗洛里安·伊利斯在《1913:世纪之夏的浪荡子们》和《1913:繁华将尽的时代终章》中将它们拼合在一起,用戏谑的语言呈现昨日世界的名士风流与生活断章,当这些熟悉的名字重新聚合于1913年的历史图景之中,群星登场之初那些看似无关紧要的琐碎轶事及爱恨情仇,每一块拼图碎片都具有了特殊的意味。

回望那一年,貌似并不重要的经历与时刻实则都承载着个体、城市乃至世界的走向,随才华与激情的恣意燃烧显现命运的草蛇灰线。有如辛波斯卡的诗句:“当看到这些,我不再确信/重要的事物/比不重要的事物更重要。”或许正是那些不重要的事物,让重要的历史拼图更趋近于细节的真实与鲜活。

20世纪的时代图景,从维也纳展开

作家斯特凡·茨威格在《昨日的世界》里曾这样评述维也纳:“在欧洲,几乎没有一座城市像维也纳那样热衷于追求文化生活。正因为奥地利君主国数百年来既无政治野心又无军事行动,稳定带来了全面繁荣,全面繁荣必然引起对艺术最强烈的追求。”他将之视作一种新的独特的奥地利文化、维也纳文化:“这座城市具有博采众长的欲望,对那些特殊事物特别敏感,它吸引各种类型的人才到自己身边,逐渐使他们融洽相处。这座城市的每个市民都在不知不觉中被培养成超民族主义者、世界主义者和世界公民。”

1913年的维也纳,在德国畅销书作家弗洛里安·伊利斯笔下,一如茨威格书中的模样,群贤毕至,共赴一场文学、艺术与创造发明的世纪狂欢。在这一年的2月,尽管天寒地冻,但维也纳的阳光却罕见地普照,新的环形公路在雪地的反光中更加耀眼。“维也纳精力十足,已成为一个世界大都会”,伊利斯写道:“那里的人们纯粹由于自我毁灭的乐趣而忽视自己无意中到达了被称为现代派的运动的顶峰。维也纳的神经——实践的、隐喻的、艺术的、心理的——比起其他任何地方都更直白纯粹。”

宣告此前旧时代终结的,是奥地利著名戏剧家、散文家、抒情诗人和短篇小说家胡戈·冯·霍夫曼斯塔尔,这位年少即成传奇的写作者,诗句一度风靡欧洲,然而到了1913年,他几乎被人们遗忘,作为旧日时光、昨日世界的遗物,“古老奥地利的最后一位诗人”,已随着奉他为神童的时代一起彻底留在了过去。而此时,现代主义正在维也纳接过统治权。

这场革命式狂欢的领导者们包括写出《没有个性的人》、跨界文学的哲学家罗伯特·穆齐尔,哲学家路德维希·维特根斯坦,心理学家、精分派创始人西格蒙德·弗洛伊德,作家斯特凡·茨威格,以及音乐界开拓者阿诺德·勋伯格、阿尔班·贝尔格,绘画界的表现主义大师埃贡·席勒、奥斯卡·柯克西卡和表现主义诗歌先驱格奥尔格·特拉克尔。他们用文字、声音和绘画颠覆了这个世界。

同样在1913年开启之时,文学艺术领域之外,另一股隐秘力量也在维也纳显露端倪:一个自称斯塔夫罗斯·帕帕佐普洛斯的男人在1月份抵达这座现代艺术大行其道的城市,他扔掉了这个格鲁吉亚假名,至此更名约瑟夫·斯大林,在这段鲜有的海外旅居生活中,他数次到住处附近的美泉宫公园散步,其中一次,对面走来另一个步行的年轻人,一个被学院拒收、只得住进流浪汉之家的失败画家——阿道夫·希特勒,和他一样,也在等待自己的时来运转。二人极有可能在这次完全可以忽略的散步日常中偶遇,还曾礼貌地脱帽致意。“这个极端的时代,可怕的、短短的20世纪,于1913年1月的一个下午在维也纳开始。余下的是沉默。”作者伊利斯写道,二人的下一次“相提并论”,要到二十六年后达成决定历史命运的灾难性“协定”签署时。而命运的齿轮此刻便已悄然转动……只不过,此时他们的登场尚带有“跑龙套”的属性,舞台中央的主角们属于那些无意识挥霍自身才华和激情的艺术创造者。

1913年,“一战”开启前一年的历史性时刻,位于现代派风潮中心的维也纳,这里的战斗围绕着无意识、梦幻、新音乐、新视野、新建筑、新逻辑展开。

告别旧世代,总是伴随亲密关系的决裂

贝尔格巷19号,20世纪初维也纳地图上一个无法忽略的地标。1913年的大多数时候,西格蒙德·弗洛伊德都坐在这里,在他的书房中与他的心理学小组集会,或者向他的精分女弟子露·安德烈亚斯-莎乐美抱怨叛变的学生荣格。

必须提及的是,1913年,开放独立的女性亦成为文学艺术界的宠儿,她们在爱情与事业中的激情与才华博得男性的仰慕与钦佩。这在年过半百的露·安德烈亚斯-莎乐美身上可窥一斑:她是尼采、里尔克、托尔斯泰的密友,能与弗洛伊德讨论他正在创作的新书《图腾与禁忌》,并在这一年3月开设了自己的心理诊所。伊利斯在《1913:繁华将近的时代终章》中列举了1913年之际最伟大的女性,其中就包括露,还有可可·香奈儿,伟大作曲家马勒的遗孀阿尔玛·马勒,以及获得作家亨利希·曼盛赞的蒂拉·迪里厄,这位伟大的作家称她拥有一切可称为现代的元素:个性、博学、广见、神经质和才华横溢。

这些现代元素也可以放在阿尔玛·马勒身上,尽管她更加引人入胜的女性角色是作为男性艺术家的缪斯抑或爱情纠葛中的女主角而存在;也可以放在弗吉尼亚·伍尔夫身上,在这一年,患有严重抑郁的她刚把第一部小说《远航》寄给出版社,并想要自杀。她们是1913年女性身份与地位在新旧世界转换的见证。

告别旧世代、进入新世界的过程永远不会顺理成章,总是伴随着否定与撕裂。这一年弗洛伊德与荣格的反目载入史册,而最初不过是师徒之间一次学术性的意见相左,家事却从维也纳的私人住所贝尔格巷19号,一直延伸到慕尼黑巴伐利亚霍夫酒店心理学界的庄严会场,演变为一场世纪对决。将荣格视为自己“儿子和继承人”的弗洛伊德,遭遇人生中最大的沮丧:爱徒不再信奉他在神经症起因和梦的解析方面对于性驱力的痴迷,最终,荣格为核心的苏黎世分析师们退出了弗洛伊德领导的国际精神分析协会。

当弗洛伊德评价荣格:“他那糟糕的理论也弥补不了他那让人讨厌的性格。”荣格则回应:“尽管我十分钦佩他尝试的勇气,却十分不赞同他的理论和结论。”9月8日之后,大师和他不服管教、“弑父”的学生再也没有见面。

现代的演进,充满不可思议的误判

当里尔克在1913年初逃离维也纳的冬天,亨利·马蒂斯也逃离了巴黎的冬天,作为一个疯狂热爱彩色的人,他更享受摩洛哥的遍地阳光。面向酒店房间的窗户,他支起画架,“左边是安德鲁教堂的塔楼、西迪布阿比德清真寺的尖塔,建筑的海洋;后面是丹吉尔湾湛蓝湛蓝的海水。没有人比马蒂斯更擅于画温暖的空气了。”这就是绘制于1913年的杰作《丹吉尔的窗户》。此时的欧洲,现代主义已席卷了马蒂斯的四周,到处都是朝着抽象不断匍匐前进的画家,而45岁的马蒂斯却有着自己向现代演进的独特路径——他用纯色构建自己的世界。

然而美国人对于包括马蒂斯在内的欧洲创作并不买账,当三位充满好奇的美国内行将马蒂斯还有马塞尔·杜尚的画作带到美国展出,这就是1913年“征服”了美国的现代欧洲“军械库艺术展”,纽约的专业评论说:“来自欧洲的新艺术展览像一枚炸弹投入我们中间。”的确如此,美国的民众对这场著名展览报以愤怒不解和大笑,甚至引发了芝加哥艺术学院学生的抗议游行,他们烧毁了马蒂斯画作的三个副本。

作为这场后来载入史册的“军械库艺术展”的标志性作品,杜尚的《下楼梯的裸女》遭遇了最多争议,人们不惜排40分钟长队一睹这幅当时引起丑闻的杰作,在传统意识浓厚的美国人看来,这幅画是古怪的、非理性的欧洲缩影。马蒂斯则是美国观众眼中最原始、最粗野的一位。显然,在今天看来,这些不可思议的误判也最有力地证明了他们作品的恒久价值。

面对新鲜事物的来袭,一位来自旧金山的古董商没有人云亦云,在观展返家的途中,他进行了激烈的思想斗争,并在途中新墨西哥州的某个地方火车站下车,给纽约打电话:“买杜尚的裸体女人下楼梯,请帮我预订。”在1913年,这个不经意的举动足以成为重要的历史。

不过,对于新事物的误判依旧是常态,写下《窄门》的安德烈·纪德也有走眼的时候。当普鲁斯特完成了《追忆似水年华》的第一卷,他将712页的密麻稿件先后寄给了三个出版社,全部遭到拒绝,其中伽俐玛出版社的拒信由总编辑、作家纪德亲笔。据说他差不多读到70页就停了,因为他发现普鲁斯特居然在描述某种发型时出现了句法差错,这让他很恼火,由此认定此作者不堪信任。《1913:繁华将尽的时代终章》如是反讽道:“日后,等他自己头发几乎掉光的时候,安德烈·纪德承认这次因为发型描述的句法错误而跌的跟头是其人生最大的失误。”

不过在1913年,真正陷入绝望的却是普鲁斯特,他写道:“在我的墓穴盖上之前,这本书的墓穴已经挖好了。”即便第四次他终于找到了愿意接手的出版商,他也自愿支付了1750法郎的所谓印刷费,以便这本书当年顺利出版。不可思议的误判,就连当事人自己也不能幸免。

人生一刻的轻描淡写,都可能是历史转变的注脚

大陆漂移理论的提出者阿尔弗雷德·魏格纳在1913年做相关报告时遭遇了群嘲,彼时没有人相信,所谓两亿年前大陆彼此相连的理论。失望的魏格纳加入了探险队,横穿格陵兰岛,去见识人类从未见过的风景。极寒的天气让思考更趋深沉和理性,魏格纳在冰雪世界的昏暗油灯下获得了理论自信,继续他关于大陆漂移的大作,他知道总有一天,人们会相信他的理论,就算要再等上两亿年。

不经意间,有人坚守超越时代想象的论断,也有人预判了历史的转变。

奥斯瓦尔德·斯宾格勒在他不朽的著作《西方的没落》中这样表述:“每种文化都有其新表达的可能,这些新的可能性出现、枯萎、永不再来。”而在同期所作的自传笔记中,他的观点更加直白:“一个伟大的时代要结束了,没有人注意到吗?文化——消亡前最后的深呼吸。”西方的痛苦显现在这位害怕进商店、害怕亲戚、害怕方言和脱掉衣服的女人的重度社恐病人的身体和心理,他此时的精神状态,正类似于他笔下西方的未来。而有关他个人的身体状况,作为历史转变的注脚,就这样被轻描淡写地一笔带过了。

《1913》系列的作者伊利斯,正是以引人入胜的全新写作结构,名士人生的横截面,拼贴出现代艺术、新的思维方式组成的社会文化图景,他在《1913:繁华将尽的时代终章》中借丹尼尔·萨拉森的《1913这一年》的开篇,表达多数人心目中这个特别年份的丰盛与美妙:“我们所处的这个时代,可能是有史以来最令人振奋和激动人心的时代。”一如高晓松曾在《晓松奇谈》中所提及的:“1913年曾是一个充满愿景的时代,不曾是虚构的乌托邦,而是一个20世纪初真实的理想国。只不过,它是现在永远也看不到的时代景象,一方面因为它对大多数人而言陌生而短暂,甚至无感无趣。而另一方面,它则迷人而珍贵,是人文与科学水乳交融的一场梦。”

显然,经历了1913年大战爆发前一年的人们并没有把这一年看成灾难的前奏,地平线上隐秘聚集的风暴就像阴晴不定的天气一样被人们忽略。他们本以为这个辉煌的、动态的、现代的沉浸于艺术的新世界,会像之前一样运行、更新,漫步到更趋现代的未来。

茨威格在30年后写就的《昨日的世界》中,则后知后觉地将战争灾难和它所造成的历史性伤害归结于这个曾经安逸的“理想国”世界:“他们像生活在天堂里,对人间的真正痛苦、尔虞我诈及命运多舛等都没有认识,使人焦虑的危机和问题他们看不到、也想不到,他们陶醉在安宁、富裕和舒适生活里,所以很少知道生活中甚至会不断出现意想不到或天翻地覆的事。他们沉湎于自由主义和乐观主义之中,所以料想不到会有一天,也可能是熹微之时,我们的生活会遭到彻底破坏。”在茨威格看来,这世界的任何一个角落的人们,每时每刻都与世界命运联系在一起,分享着时代和历史的苦难和欢乐,这或许正是我们对于100年前的那个世界、那些熟悉又陌生的名字的人生充满好奇与求知的缘由。毕竟,我们与他们一样,人生一刻的轻描淡写,都可能成为历史转变的注脚。