《爱的知识》 (美)玛莎·努斯鲍姆 著 李怡霖 等译 广西师范大学出版社2024.01

在这个追求极致效率的网络世界,真实的感知日益被封闭,意义随处消解,我们杀死疑问的速度比任何时代都快。比起深入思考,人们似乎更愿意拘囿于社交和娱乐中,用简单麻痹神经,从而获得一种“治标不治本”的确定的快乐,却遗忘了直面不确定性的一种由来已久的智慧——哲学。

最近暗火的纪录片《解释鸿沟》中,哲学教授陈嘉映与具有独立精神的思想者交谈,与他的学生们辩论,与仍在坚持思辨的年轻人展开古老求真的设问,他以与哲学小圈层的日常告诉我们,还有一群当代人仍在坚持不懈地追求“意义”,今天的我们比之以往更需要精神与现实、思辨与生活的深度交流,更需要让思想低空飞行的哲学家。

在陈氏经典小书《何为良好生活》中,陈嘉映的一段话引人入胜:在最初“选择人生道路”的时候,没谁一开始通透了解自己的本性,了解周边环境并预见环境的变化。这不在于我们还不够聪明,而在于我们的本性在一开始不够具体,本性有待在盘根错节的实践中向我们逐渐清晰地显现。我们大概可以在这个意义上去理解歌德说他的浮士德是一系列越来越纯粹或纯洁的努力。我把这个“纯粹”或“纯洁”理解为:自身通透。我以为,这种自身通透是“实践的智慧”最核心的含义——洞明自己行在何处,浑然一体地洞明自己和自己所行之路,从而能贴切着自己的真实天性行路,把自己大致保持在天性所指的道路上——

是不是有点心灵鸡汤的意味?而或许正是以与生活息息相关的哲学慰藉作为开端,我们得以重新与真实的自我取得连接,被赋予自我感知、深度思考的能力。

接下来我们将认识两位同样选择让思想低空飞行的职业哲学家,都是身为畅销书作家的玛莎·努斯鲍姆和韩炳哲。她(他)们如同陈嘉映一样,“走在人群中,天然具有一种窥见世界秘密的隐秘快感。”而身为当代哲学家,他们也秉持着陈所自认肩负的使命:瓦解那些唯一的、先验的、不变的、与我无关的真理,保护那些追求真理、积极思考的人。

一种“很新”的哲学家

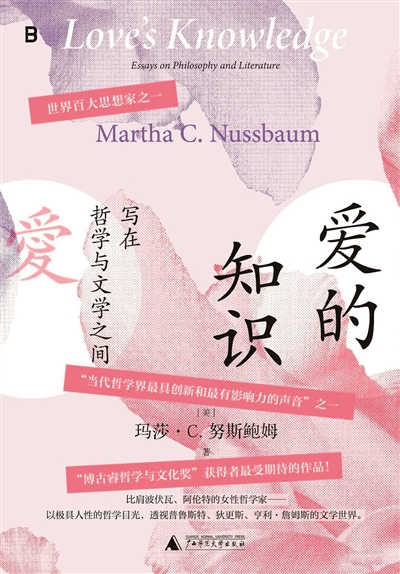

在玛莎·努斯鲍姆身上,找不到任何关于哲学家的刻板想象,但她又是这个时代最具影响力的哲学家之一。她拒绝在肠镜手术中使用麻药;在产房里读亚里士多德的《政治学》;她“亭亭玉立、妩媚动人、毫不掩饰自己的女人味并且衣着时尚,还穿超短裙”;她为每一天制作流程表,并以一场90分钟的运动开启……今年76岁的她,已经创作、编撰了50多本书,获得了64个荣誉学位。更重要的是,她的经典哲学专著《爱的知识:写在哲学与文学之间》今年由广西师范大学出版社引进出版后,豆瓣评分9.6,连续数周盘踞“一周热门非虚构类图书榜”。

和大多数哲学家相比,玛莎·努斯鲍姆是一位笔触优雅的写作者。这也是她作为哲学家的新颖所在。她以文学填补哲学不愿审视的空白,在传统英美哲学不肯“屈尊”投下目光之处,探讨人类一直以来关注的人性、感知、诡辩、阅读、灵魂、个体与爱等切身话题。而这种对文学的关注,来自童年与父亲共读文学经典的经历。他们一起阅读威廉·埃内斯特·亨利的诗歌。她还喜欢一个人跑去阁楼,沉浸于狄更斯的小说世界。她说,通过文学,她找到了“一条逃生的道路,使自己从无关道德的生活进入道德生死攸关的世界”。

哲学偏重理性,而努斯鲍姆却是一位极具感性和激情的哲学家。康德认为激情之爱没有理智没有道德,不应该被讨论,但她并不认同,她本人也从不掩饰对激情之爱的追寻。在书中那篇《爱与个体:浪漫的公正与柏拉图式渴求》里,她用一个堪比悬疑小说的开头,引出一位用书写日记的方式,应对自己心碎经历的女哲学家。女哲学家把自己的经历分类整理,详细列出一位理想爱人的各种品质,然后对照比较自己爱过的男人:“他正走在阳光斑驳的长廊上,有说有笑,他的整个身体被从门口射进来的阳光强烈地照亮,在她看来宛如英国艺术家透纳笔下站在阳光中的天使。”

她以哲学的思想重读文学名著《大卫·科波菲尔》,起因是14岁的女儿独爱书中的浪荡子斯蒂尔福斯,而不是克服重重困难终获幸福人生的主人公大卫。最终她得出结论:当读者对宣称自足但实际上无法自足的“一定之规”心生厌倦与失望,他们也一定会转向斯蒂尔福斯,转向并不完美但终究开放的故事,因为那才是“最接近生活的事物”。说到底,当人以“爱”之名寻求光明与超越,他们最该做的恰恰是回归生活,毕竟“我们所追求的是人类的善,而不是其他存在者的善”。归根结底,努斯鲍姆希望找回的是哲学的文学风格以及一种文学性的标准,那也是狄更斯希望读者看到的我们对于生活的激情——它不需要能够解释一切,只是参与到注定难解的生活当中。

一位反传统的哲学“网红”

当今哲学界,身为人气“网红”的德国职业哲学家韩炳哲无疑是一个异数,他与他的理念都引发了学界争议。即便写出《爱的多重奏》的哲学家阿兰·巴迪欧为他背书,称赞阅读《爱欲之死》“是最具才思智慧的享受”,哲学界对韩炳哲的观点也并未全盘接受。

从《倦怠社会》到《妥协社会》,韩炳哲的书写都偏向社会病理学分析,将哲学作为工具来阐述某种具体的社会现象及其成因。他集中对现象进行诊断,忽视了哲学的传统,即对人类自我、意义等更深层次的追问。人们能从他的书中获得在当代生活中的些许清醒,但对于人的存在等问题,却无法找到太多具有超越性的启发。通俗点说,依然脱不了哲学鸡汤化的嫌疑,他一度被看作是在哲学大众化的路上越走越远的阿兰·德波顿。

以下是他对于当下数字化时代的观点:ChatGPT、算法,包括曾引起热议的“AI换脸术”,在韩炳哲看来,都是人们逃避痛苦的产物,“这加速了数字化生产的步伐。这些后真相时代的产物是对真实的戏仿,这种戏仿不会带来真实的痛苦,只会在戏谑中麻醉人们对现实的真实感受”;“但人群并非对痛苦失去了感受,而是进入了‘超敏感’状态,像安徒生童话中的豌豆公主一样,即便是床垫下的一粒豌豆都能让她叫苦不迭。痛苦就是现代人的那粒豌豆,再小都无法忍受”;“今天,我们通过信息来感知世界。这就是我们失去当下体验的原因,我们需要让信息保持沉默,否则我们的大脑会爆炸。”……

然而,“韩炳哲现象”让哲学难得地再次成为人们谈论的焦点。被大部头、晦涩的系统理论劝退的人们,在他亲民的社会批判性理论中寻求安慰。为此,我们特别邀请到山东大学人文社科青岛研究院刘杰教授,写下他对韩炳哲观点以及我们所处时代的哲学态度。