■《春坞纸鸢图》 齐白石

《哀痛笔记》 (尼日利亚)奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契 著 蒋怡 译 译林出版社2024.03

《生命的最后一公里》 (德)吉安·波拉西奥 著 悟实 译 生活·读书·新知三联书店2024.03

《死亡日志》 伍祥贵 著 单读/上海文艺出版社2024.01

《生命的礼物: 关于爱、死亡和存在的意义》 (美)欧文·D.亚隆/ (美)玛丽莲·亚隆 著 童慧琦 等译 机械工业出版社2023版

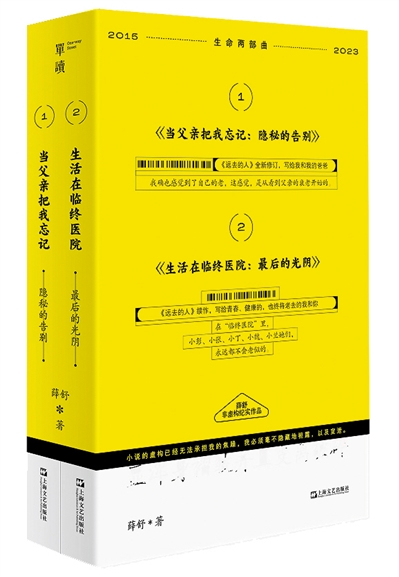

《当父亲把我忘记:隐秘的告别》 《生活在临终医院:最后的光阴》 薛舒 著 单读/上海文艺出版社2024.01

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

《你想活出怎样的人生》中,宫崎骏借苍鹭之口说出那句“再见了,我的朋友”,也完成了他与逝去的母亲以及逝去的友人真正意义的告别。在这个清明假期,一个回溯个人记忆的异世界故事之所以动人心魄,或许不在于故事本身说了什么,而是它背后充溢的情感与哲思,它所洞穿的我们共有的讳莫如深的思虑。

存在主义心理学将人的问题归因于四个主题:死亡,孤独,自由和无意义。死亡虽是其中唯一确定的事,却是人们刻意回避的命题,在一本讨论时间、生死与机制的书《生死有时》中,作者说,我们可以将死亡像排泄物一样隔离于日常场所之外,但死亡不仅是一个现场,一个瞬间,而且是一个长远的过程。宫崎骏终于在83岁时透过奇幻演绎的平行世界,与逝去的母亲、友人重聚,进入另一种人生,这是一种慰藉,也是我们每个人都需要的故事——现实世界生命只有一次,无法“重开”,所以,琼·狄迪恩说,“丧失与悲伤是一种病,一种严重的疾病。我们只能等待时间之手抚平创伤,很多时候伤痛就永远地停留在那里,好像白雪下的岩石”——而故事,无论虚构抑或真实,总会以某种共通的情感温度超越时间,让白雪融化,岩石裸露、风化……

在《奇想之年》里,琼·狄迪恩写下每个身处哀恸中的人的感同身受:“生活改变很快。生活瞬间改变。你坐下来吃晚饭,而你熟知的生活结束了。”丧失所带来的哀绝是没有地域界限的,尼日利亚女作家阿迪契的《哀痛笔记》同样在撕心裂肺后尽力保持着克制:“回忆并没有治愈我,它在我的伤口上撒盐:‘这是你再也无法拥有的。’有时,回忆会让我哈哈大笑,但是笑声犹如灼热的煤块,很快就在悲痛中迸发出火苗。我希望时间能抚慰我的伤痛——但现在就期待回忆仅仅带给我慰藉,这未免太早了些,早得不合情理。”纳博科夫在自传《说吧,记忆》中则是完全理性的口吻:“摇篮在深渊之上轻摇,常识告诉我们,我们的存在只是两团永恒黑暗之间,一道短暂的光隙。尽管这两者是同卵双生,但是人在看他出生前的深渊时总是比看他要去的前方的那个深渊要平静得多。”……

如同塞斯·诺特博姆在其诗意的小说集《狐狸在夜晚来临》中说的那样:“某些人就此从你生命中消失,这真让人难以承受。你非得有百倍的人生同时展开,才说得过去。”人类是如此息息相关,所有的困境都有人英勇地经历和跋涉过了,不是吗?此刻,在他人的讲述中,我们足以获得抵抗丧失与悲伤的百倍的人生。

像读故事那样阅读死亡

一个人将如何选择度过人生的终章?哲学家陈嘉映说,“死是咱们早一天晚一天都要迈出的一步,我们怎么迈这一步,浓缩了我们曾怎么走过这一生。”

哲学家的挚友伍祥贵罹患癌症,他坚持写日志,在个人公号“东扯西艺”上记录下生命的最后历程,37篇日志连同朋友与妻子对他的书写,组成了这本面世不久的新书 《死亡日志》。最后一篇日志只写到一半。

在生命的最后,书中的主人公依然像一个健康人一样生活着,而不是勉强活着。他挤出治疗间隙四处旅行,尽管半路就得了重感冒,他练书法、学站桩、学法语,用人工智能软件创作图画,直到离世前两天还在与妻子讨论食谱……陈嘉映喜欢这位达观老友的文字,“单说第一篇,篇幅不长,美国的就医过程、老伍和家人的互动、僵卧病床上的那份难受、老伍的生活态度以及死亡观,写来自然而然清清楚楚。尤喜欢这些文字自带诙谐,顽皮得活蹦乱跳,这些完全纪实的文字既不琐碎也不枯燥。这里那里,常有独到的观察和体悟,发人感慨,启人思索——却没有一句半句是在教导别人……谦虚的自信贯穿在老伍的人生态度之中。”

“把生命的脆弱一点一点展现在世人面前,也许我走得会没那么孤单。”这是讲述者慢慢告别这个世界的独特方式,实则也是他给予生者的一个自带“救助包”与慰藉的故事。生命脆弱且短暂,也只有脆弱的短暂的生灵才会遥相感念,像伍祥贵在书中所说的,“死亡不是死者的事情,是生者的事情。”

陈嘉映在为这本书所作的序言中说,“老伍并不曾皱着眉头一脸严肃。我们读者也不必皱着眉头一脸严肃。流泪固无妨,笑又何妨?把《死亡日志》当作一个故事来读又何妨?一个写得精彩的故事。”

《经济学人》杂志曾精编过一本名为《讣告》的书,收录杂志讣告专栏的201篇讣告,其中有名人也有名不见经传者,甚至还有一只鹦鹉,因为作者相信,“每个生命里都有值得倾听的故事”。那些面对纳博科夫的“前方那个深渊”而依然能讲出独特故事的人,总是令人印象深刻。

在《与瓦尔泽一起散步》中,钟爱散步并最终死于独自雪中漫步的作家罗伯特·瓦尔泽谈及衰老:“人到了老年就会明白,世界总是不断地努力回归到简单、基本的事物。出于一种健康的本能,它抵制例外或奇异成为它的主宰。对异性不安的欲望已燃烧殆尽,只求自然的慰藉以及那些向所有人的渴望开放的美好而具体的事物。最终,虚荣心消失了,一个人坐在晚年巨大的寂静中,就像坐在温和的幻日之下。”这让人联想起心理学家荣格在生命的末尾引用《道德经》描述他耄耋之年的感受:“众人昭昭,我独昏昏。众人察察,我独闷闷。……我独异于人,而贵食母。”意思是说,此时年老的他之所以不同于世俗众人的“耳聪目明”而独自孤独,是因为他回到了事物初始最为简单基本的状态。在生之尽头的故事中,人与人总是具有更多遥远的相似性。

将哀痛视作一种残酷的教育

网端流行这样一种说法:中国普遍缺乏三种教育——性的教育,爱的教育,死亡的教育,而这三种教育又分别对应了人生的三个支点:身体完整、灵魂丰沛、生命价值。话虽刻薄,却也道出了一定的实情。

不久前,作家薛舒推出了她的非虚构“生命两部曲”《当父亲把我忘记:隐秘的告别》和《生活在临终医院:最后的光阴》,这次长达十年之久的书写,记录了一个家庭面对变故的沉痛与重负。正是在这两本书的分享会上,评论家李敬泽也提出了有关死亡教育缺失的命题,他坦言,今天身处现代文明的我们,在生活的场域中,实则并没有为终将到来的衰老与死亡留下位置。“我们每个人都精神抖擞,我们不愿意听人家提到这件事,这成为整个现代文明的基本点,人们系统地屏蔽了有关衰老与死亡的一切经验,将之视作隐私,直至与猝不及防的丧失与哀痛面对,也只愿将其视作意外。”而他也提到了自己小时候在农村老家,那些“前现代人”,四五十岁的年纪已将棺木摆放在堂屋,郑重地一年刷一遍漆,他们并未将之视作禁忌,而是作为生命的必修课,早已做好了一切准备,特别是心理建设。

正是在如此文化背景中,薛舒的书堪称“艰难之书”。这份哀痛的亲身经历,作为基本的情感学习、生命学习读本,不仅给予那些有同样经验的人,更是给予那些尚未抵达这一确定情境的人的一次预演。在李敬泽看来,我们所学习的,并非面对生命中唯一确定的事的态度,而是要据此深度地思考,我们终将如何度过此生。

在尼日利亚女作家阿迪契的《哀痛笔记》里,更明确地提出,“哀痛,是一种残酷的教育,它逼迫我们蜕壳重生。”与薛舒一样,阿迪契也以个人经验为切入点,细腻地记述了至亲记忆与家族生活。她在书中说:“我正用过去式记录我的父亲。可我实在无法相信,我竟然在用过去式记录我的父亲。”在这位据称“最接近诺贝尔文学奖的70后”非裔女作家的哀痛回忆录中,悲伤抹去了语言,并消除了自我身份和时间的界限。这些来自他者的创作也为我们的文学提出了要求,那就是如何书写不可避免的衰老、病痛与死亡。

在文学中学会爱并向死而生

面对衰老、病痛和死亡,文学能做什么?这在西方文学叙事中似乎早已不能称之为问题。2005年,琼·狄迪恩的《奇想之年》获得了美国国家图书奖的非虚构类奖项,这个真实的伤恸故事至今打动着数不清的读者。书中,已逾古稀之年的她接连遭受了两次生命重创:先是女儿突发疾病,进入重症监护室,而后是爱人的离世,……陈年往事浮上心头,而她也在书写中获取了面对困境的勇气。

她写下哀痛中体悟的生命箴言:“爱与死的纠结便成就了生命的一切矛盾、悲哀,同时也有精彩。这种精彩来自于一种奋而相争的力量,与死神争,与时间争,与命运争。其实这就是生命。”关于爱与死亡的纠结,远在荷兰的塞斯·诺特博姆在小说集《狐狸在夜晚来临》中写得诗意盎然哀而不伤,在这部由七个短篇组成的虚构的书里,死亡成为爱最终得以彰显的方式,小说中的人物都已是暮年,他们所努力追忆的人早已不在人世,而对那些已故之人的回忆,正是他们生命的样貌。

阿迪契的《哀痛笔记》也在现实中追忆,其中夹杂着至亲离世后的大段独白,这也是阅读最艰难的部分,非虚构彰显着沉重的力量:“即使我现在不知道意义何在,我还是希望能找到活下去的意义。楚克斯说,否认是一种恩典,我不断跟自己重复这句话。我们否认,我们拒绝面对,一种逃避。当然,这般费劲,也只是哀痛的另一种方式,于是,我转过目光不去看,只是偷偷地想象,直视它将会多么地凄惨。我也时常有想逃跑的冲动,去躲起来,可我无法一直逃避下去,每回我被迫直视哀痛——读死亡证明、起草讣告时——我就感受到切切实实的恐慌。在这些时刻,我发现自己有些不寻常的生理反应:浑身发抖,手指不受控制地打着拍子,一条腿止不住地抖动。我无法冷静下来,除非看向别处。人们失去敬爱的父亲后,是如何继续在世间正常生活的?生平第一次,我依赖上了安眠药。洗澡洗到一半,或正吃着饭,我突然崩溃大哭。”

就连美国著名的心理治疗大师欧文·D.亚隆也无法逃脱爱与死亡的抗争,他在《生命的礼物》中记录妻子艾莉与死神抗争的信念:“我的功课是与我的身体和解,去爱她的全部、所有,从而我能够立足于那个稳固的内核,慷慨而有力地去给予这个世界。也许我能成为朋友和亲人的死亡先驱者,我决定要做孩子们的榜样——一个如何死去的榜样。”逝去的妻子,引发他关于死亡的深度思考。“有个理念萦绕我心——你活得越充实,便死得越坦然——对我而言,这便是真理。”他援引纳博科夫自传《说吧,记忆》中流传千古的卷首语作为本书的结语:“摇篮在深渊之上轻摇,常识告诉我们,我们的存在只是两团永恒黑暗之间,一道短暂的光隙。”那景象既令人震撼又令人平静。让他从中获得了慰藉,并最终释怀:“我知道终有一天,我会重新将照片挂回墙上,平静而愉悦地凝望。当我们四目交汇,眼神里都会充满着爱意和感激,感激此生曾相伴厮守。”正如书名:生命是一份礼物。生命与生命的相遇是一份礼物。对这份相遇的叙述也是一份礼物。

狄迪恩是对的,如其所说:“当我们哀悼逝世的亲友时,我们多少也在哀悼自己。哀悼我们的曾经。哀悼时间的一去不复返。哀悼我们终有一天也将不在人世。”从这个意义上说,文学所做的如此重要,它将所有这些写下来,将私属经验转化为公共经验,让更多的人获得宽阔与释放的力量,如此我们才能从容地有准备地带着爱度过此生。

从科学维度看“生命的最后一公里”

书写者给予读者的并不只有文学的生命观照,实际上,近年来更多的社科类图书将目光转向了人类面对死亡的具体的服务机制上,即所谓的临终关怀,从海德格尔所谓的“有死者”的视角,观照生活、调整着人类的价值观。

在《生命的最后一公里》这本今年出版的新书中,吉安·波拉西奥提出,我们应该以一种自然的态度来看待死亡,“正如我们把出生当作一件自然的事情。将非必要的、可能引起过多痛苦和副作用的措施减少到最低限度,我们才能走好生命的最后一公里。”为此,吉安·波拉西奥着重介绍了诞生自英国,至今仍然非常年轻的“安宁疗护医学”的概念。在他看来,安宁疗护团队的作用,就是在生命的终点,陪伴患者走好生命的最后一公里,还生命以应有的尊严。目前,德国和瑞士的所有医科学生都必须学习有关安宁疗护的知识,这主要得益于波拉西奥;也是在他的倡议下,《德国民法典》中包含了有关患者意愿声明的法条,这也令他在这一领域享有了盛名。

在全世界,尤其在人口老龄化日趋明显的中国,有越来越多的老人和病人需要长期护理、安宁护理和临终关怀,越来越多的子女和家属也开始关心相关问题,迫切需要指导。这也成为波拉西奥写作的重要动力。他反复观察到一个现象:许多人在面对死亡时变得极其不理性,这包括那些受过良好教育、非常聪明的人,如果这出现在濒临死亡者及其家属身上,也许尚可理喻,但那些在职业工作中面对生命终结的人,尤其是医生,在面对死亡时也变得不那么理性了。书中列举了许多个案,明确了这种非理性行为的根本原因,那就是恐惧。恐惧,是形成错误的决定、导致死亡的过程充满痛苦的主要原因。波拉西奥说,尽管关于这一主题有大量研究资料,但我们仍然可以看到,我们的社会还充满对死亡的禁忌,而这些禁忌都与一种根本性的恐惧连在一起,即自我会在死亡中消失。此外,人们普遍还有一种具体的恐惧,害怕死亡的过程充满折磨和痛苦,那些延长生命的医学手段让死亡过程无必要地延展,而患者本人无法自行决定。

波拉提奥在书中得出结论,如果一个人要为自己的生命终末期做充分准备,那么就需要注意到三个具有核心意义的先决条件:认知、信息、对话。“面对死亡有备而行,就是对生活最好的准备。”

其实两年前,生活·读书·新知三联书店就引入过一本同类题材的书《如果不得不离开:关于衰老、死亡与安宁》,在不得不离开这个世界的时候,怎样的与世长辞才是好的选择?有超过30年从医经验的塞缪尔·哈灵顿博士,通过自己与其父母、病患的亲身经历,给予了详尽且深入浅出的分析。全书分三个部分:第一部分定义了何谓“更好的死亡”,以及医疗体系的战无不胜的神话的虚假;第二部分描述了六种主要慢性病的进程和临终阶段的状况,第三部分提出了临终关怀和具体的准备工作。

除了科学的实用价值,如何科学地重新看待“死亡”,是这本书给予我们的另一个维度的重要价值。“或许现在就为最后的时刻做准备为时尚早,但对于一个已经成年的人来说,为这最后一步做出打算永远都可以再早一点。如果你依然觉得有些困惑,那么对你来说,可能还需要一些时间才能迈出这一步。等到了恰当的时机,你自然就会明白:为最后一程做好规划,就能让自己保有哪怕一点点自主和一点点尊严。”医学博士的忠告比之文学家,同样振聋发聩。