■《幻象》

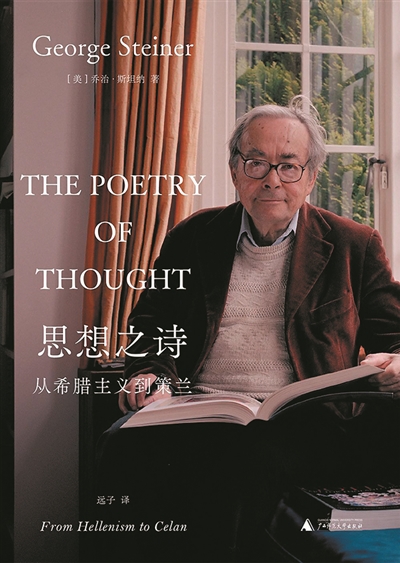

■《思想之诗:从希腊主义到策兰》

■《日常的深处》

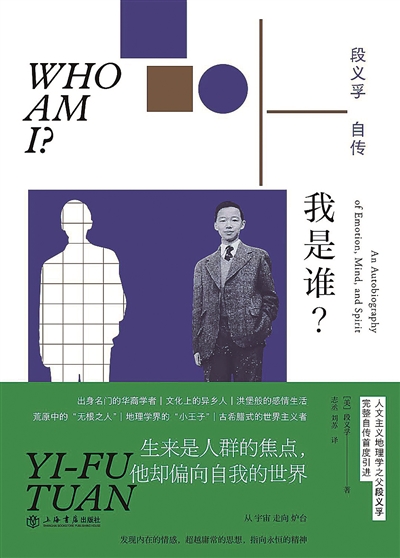

■《我是谁》

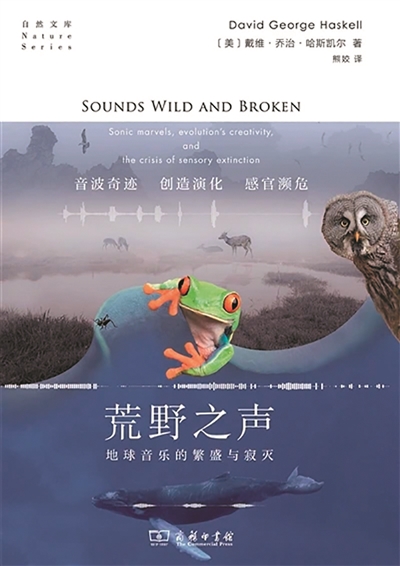

■《荒野之声:地球音乐的繁盛与寂灭》

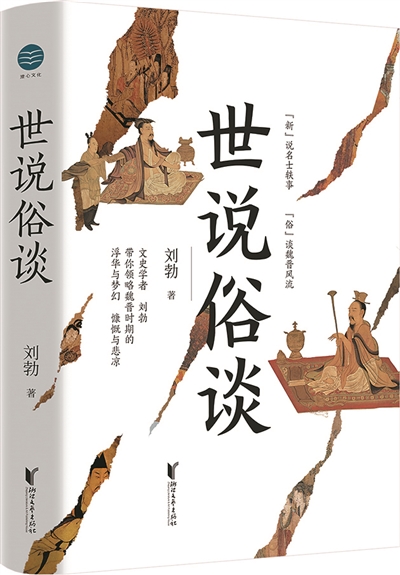

■《世说俗谈》

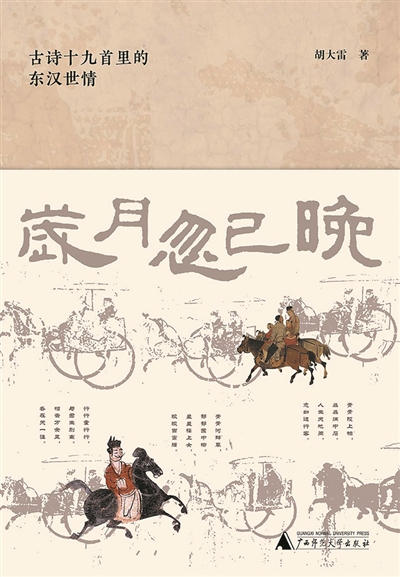

■《岁月忽已晚》

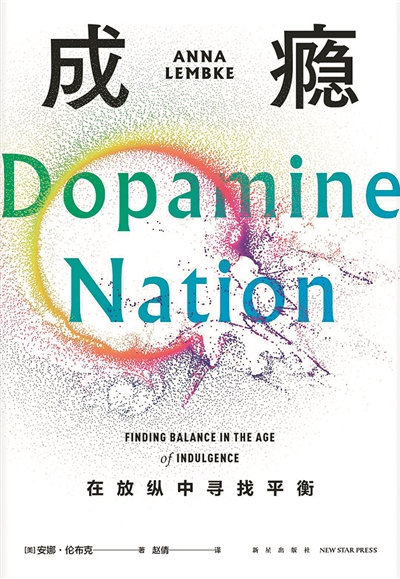

■《成瘾:在放纵中寻找平衡》

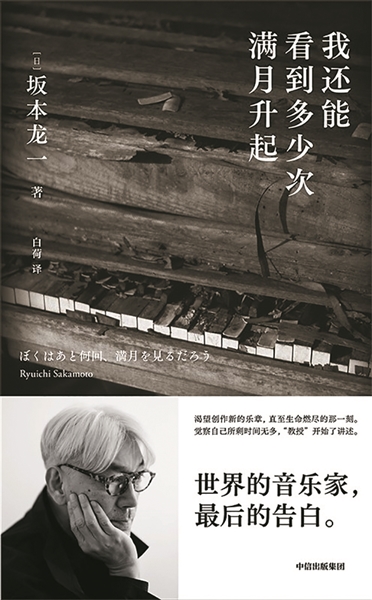

■《我还能看到多少次满月升起》

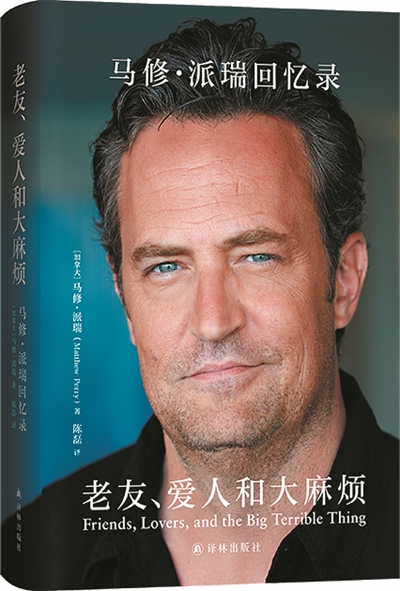

■《老友、爱人和大麻烦》

1

从人类为自己编织的幻象中觉醒

2023年美国历史学家丹尼尔·布尔斯廷的《幻象:美国伪事件指南》中文版让我们意识到,AI时代的我们,还是生活在柏拉图的洞穴里,被幻象所吸引,也被幻象所欺骗。作为一个讲故事的高手,他将看似分散的新闻、明星、旅游、竞选、广告等社会活动和社会现象组织起来,认为它们构成一个幻象体系,而幻象体系能够运作的关键是有三:大众对于变化的不知餍足、对于影像的深度入迷,以及对于资本和技术的过度信赖。

在他看来,在某种意义上,我们比柏拉图的囚徒捆绑得更紧,因为我们对流动影像的欲望、对自我形象的迷恋、对最新技术机器的依赖,使我们给自己套上金枷,美而沉重。当“伪事件”和“幻象”组成我们的“假环境”,离真实的世界那么遥远,我们应该怎么办?布尔斯廷给出的方子又简单又粗暴:个人的觉醒。所以,假如某个凌晨你从黑暗中醒来、下意识抓过手机打算刷两段短视频,突然惊觉自己被囚禁在洞穴的深处、幻象的前方,手机屏幕的微光不是真理之光,那么恭喜你,你读懂了布尔斯廷的这本书。

2

发掘西方哲学史中暗藏的文学隐线

《思想之诗》的作者斯坦纳认为,整个西方哲学史中藏着一条文学的暗线,所有思想论说都蕴含风格、形象、韵律和声调,伟大的哲学与文学一刻不停地互动、争竞着。这本书即斯坦纳围绕哲学和文学的关系所展开的阐述。

这段复杂而迷人的关系起始于赫拉克利特的隐喻闪电,途经柏拉图与自身文学才华的对抗、笛卡尔优雅而克制的文法修养、黑格尔辩证法的舞台化身、维特根斯坦的述行教诲,一路蜿蜒曲折至海德格尔与策兰从历史迷雾中发出的最强音,并最终消弭在新千年后的嘈杂中。关于哲学与文学的关系,或许只有斯坦纳这样的老派知识分子能给予游刃有余的解析,他信手拈来一位名家或即将被遗忘的作者、一部巨著或埋藏在故纸堆中的残篇,他的讲述始于哲思与诗韵交融的前苏格拉底时代,流经西方思想史上诸位巨人,文学与哲学的力量在他们身上或对抗或纠缠,散发着各色光彩,最终却逸散在技术时代的信息爆炸中……斯坦纳深厚的学养和如今已显得稀罕的博雅气质,或能让敏锐而不失温柔的读者心有戚戚。

3

走技术的大路别忽略回家的小路

在物质生活高度繁荣的今天,许多人却都有一个共同的感受:为“外物”所累,比如通勤的疲惫与无意义,短视频里美好却虚假的另一种生活,明亮餐厅里预制菜的索然无味……我们到底是在什么时候失去了对物品的耐心与珍视?中国人民大学一位教科技哲学的副教授王小伟,把物品作为《日常的深处》的主角,谈论过去三四十年技术物的变迁,在相对贫乏的过去,为何人与物的关系相对和谐?

作者没有堆砌所谓的哲学术语,他在书中提到艺术家宋冬的一个名为《物尽其用》的展览,也曾出现在青岛西海美术馆的展厅里,当时展厅放置了各色上世纪七八十年代的家具和生活日用,它们是令每个国人动容的“故人”。归根结底,《日常的深处》是写给愿生活简单而扎实的人们的。

书中不乏金句:“怀旧的真正价值在于提示我们,手机以及其背后的现代化承诺,还不够让我们获得持久的幸福。人所感觉到的幸福,通常是在无关紧要的细节中酝酿起来的。”

中国人民大学哲学院教授周濂特别喜欢书中的一句话:“小路,才是用来回家的。”如果说未来的技术会给世人呈现出“一个近在眼前而又永不能及的理想生活”,那么在小路的尽头,则会有属于每一个人的近在眼前且触手可及的生活,它真实且美好,简单又扎实。而作者向我们展示了这样的可能性。

4

认识一位用地理学阐释生命意义的人

在国际地理学界,段义孚被视作“异类”甚至“反叛者”,他所谓的地理学并不局限于经纬坐标、地形地貌、气候、人口、GDP等理性的科学数据,而是将哲学、社会学、历史学、心理学融入其中,以地理学为入口,他重新审视习以为常的生活和思想,赋予地理科学非秩序的更加丰富生动的人情味。

这位出生于天津一个官宦世家的跨学科大家有着特别的身世:周恩来曾是他们家的常客,还曾与他的父亲在客厅里掰手腕,他的父亲则每天用英语、法语和德语和外国人沟通。汪精卫是他母亲的远房表亲……而他却说:“我们的文化和成长经历,并不能束缚我们。相反,它们是我们的起点,从此出发,我们便可以成为自己想成为的那种人。在传统的民族共同体里,人类个体的生命路径是从家庭走向民族,而在现代社会里,通往成熟的道路会走得更远一些,也就是说,会从民族进一步走向宇宙,换言之,从炉台走向世界。而这样的能力,是我们人类所固有的。”他一生未婚,个人情感落败,但这并不妨碍他以深刻的情感阐释地理学之于生命的意义。

5

博物学家邀你聆听狂野和破碎的声音

寂静不是周遭的底色。雷雨云、海上风暴、地震和火山都在歌唱、呻吟,用低至0.1赫兹的声波呼号。但是我们听不见,所以我们生活在自己的声音世界里,茫然不知是什么搅起了地平线上的波浪。

人类,是破坏者,正在压制或扼杀地球上更多鲜活的声音。受威胁的森林的死亡一般的静寂让人毛骨悚然,充满噪音的海洋让鲸豚类无处遁逃,喧闹的城市街道让心灵无处可依。在著名博物学家哈斯凯尔看来,让人类重新侧耳倾听世界,也许是直面未来变革,减少动荡和危机的重要指南。于是,在《荒野之声》中,他进行了一次对社会不平等和割裂的声音解读。

他探讨了这些奇迹是如何产生的。在闪烁着昆虫声音之光的热带雨林和随着青蛙叫声而脉动的沼泽中,我们知道了演化的创造力;在海浪之下,我们了解了人类与鼓虾、蟾鱼和鲸鱼等不同生物间的亲缘关系;在不同大陆动物惊人差异的声音中,我们体验了板块构造的遗产,动物群体及其在世界各地迁徙扩张的深远历史,以及审美演化产生的怪癖……

狂野和破碎的声音是一份邀请,让我们学会聆听、充满好奇、找到归属感并行动起来。

6

看真实的历史人物如何周旋于时代中

司马昭为什么在竹林七贤中只杀了嵇康?让梨少年孔融的人生是以怎样的方式收尾?

王羲之自己对《兰亭集序》是如何评价的?在2023年,一本名为《世说俗谈》的历史随笔集火了,上市一个月即入选各大重量级榜单,年末已面世的榜单中亦不乏它的身影,豆瓣评分更是高达8.8分,加印三次,成为当之无愧的“销冠”。

正是这本书让一千多年前的名士轶事小说《世说新语》重回大众视线,依然给予我们智识上的启发,在青年历史学者刘勃轻松还原的历史现场,东汉名士跨越千年隔阂,直抵现代人的内心。

《世说新语》的故事人物众多,言行零零散散地存在于不同的德行门类里,人名称谓更是纷繁复杂,但《世说俗谈》扫除了障碍,按照年代钩沉整理出人物完整而立体的形象,真切抵达魏晋人文,体味其中的风流与苍凉。

你以为的魏晋风度就是仙气飘飘,完全凌驾于世界之上吗?在这本2023年度的人气图书中,真实的魏晋名士被除去滤镜,裹挟在时代洪流中,一样在各种困境中挣扎,而他们与时代的周旋,与困境的互动,也许才正是当下人们的“世说”情结所在。

7

在“岁月忽已晚”中照见来路与归途

东汉时的人们是如何过活的?远游、求学入仕、交游,忍受别离,遭受苦难、挫折、陷入困境,而又努力挣脱,憧憬、渴望,却迎来一次次失望与挫折……两千年的间隔,人生不过如此。《岁月忽已晚》,这本解读《古诗十九首》中的东汉世情的书,用隽永而生动的文字,同样也道出了我们平常生活中的郁闷、困惑、挣扎、期待、憧憬、坚持……

没有比“思君令人老”更刻骨铭心的思念,没有比“涉江采芙蓉”更浪漫的姿态,也没有比“努力加餐饭”更鼓舞人心的激励。作者解读古诗中每一字、词、句之深意,而我们却从中看到了自己的人生。

作者胡大雷说,“岁月忽已晚”的书名是用来概括《古诗十九首》的情感内核的。它实指时光飞逝,指人生短促,还有很多的愿望没有实现,还有很多目标需要努力,自己的追求还差最后几步,可是一切都只是憧憬、渴望而已。东汉文人的生活态度与我们相差无几:他们渴望着安谧温暖的家庭生活、亲人怀抱,又自愿担当起出门远行的官宦责任;他们既自嘲其汲汲乎名利之路、奔走于权贵之门,又为怀才不遇、要津未据而焦虑;他们既认识到人生如寄、名利双无,但又为知音难遇、前路坎坷而愤慨。

每个诗人心中都装着一个理想的虚构世界,自觉或不自觉地反映在诗作里,诗人往往通过想象、预测、期许,表达出自己对未来世界的希望,这个希望应与人类的共同愿景相契合。

8

有些东西戒不掉可能真不全是你的错

“追求快乐已成为现代人的座右铭,它将‘美好生活’的其他定义排除在外。甚至对他人的善举也被视为获得个人快乐的策略。利他主义不再仅仅是一种善行,它已经成为我们获取个人‘幸福’的手段。”斯坦福大学著名神经学与成瘾治疗专家安娜·伦布克博士有关成瘾科学的研究成果更像是醒世恒言。

在《成瘾:在放纵中寻找平衡》这本书里,她告诉我们,有些东西,你总是戒不掉,可能真的不全是你的错。“一念成佛,一念成魔”,过去一个世纪脑科学最重要发现之一,就是发现了大脑处理快乐和痛苦的脑区和机制竟然殊途同归,而每个人则一直试图让其保持平衡。须知,低级的欲望只要放纵就能实现,高级的欲望则需要自控才能达成。而所谓自控,就是用无私的人性去对抗自私的基因。这有点类似“蚍蜉撼大树”,然而,我们的人生,说到底即是人性与生理的极度拉扯,与财富多少、职务高低无关。

《成瘾》指出了碎片化的快乐带来的“多巴胺陷阱”。越是在一个快乐唾手可得的环境,我们越是需要不断自省。要获得健康、稳定、富足的生活,我们必须接受不一样的挑战。本书为我们探索了从智能手机、娱乐、零食中追求多巴胺刺激与保持健康、富足、安稳的生活之间的平衡。而研究的发现也解释了为什么纵使我们不懈地追求快乐,却往往以痛苦的形式告终。

9

“看满月升起”是定格在2023年的生命态度

他21岁入围戛纳国际电影节 ,26岁拿下奥斯卡金像奖,27岁拿下格莱美,30岁便成名。2023年他离开了,出版的自传《我还能看到多少次满月升起》记述一生。而我们真正在书中看到的,却是他成就压身背后依然保持的纯真与热爱,明知时日无多依然饱满而从容的人生态度。

他不断打破舒适圈,从音乐圈跨越到电影界,做着极具多样化,无法被定义的音乐玩家。他在音乐中加入敲击声、摩擦声、循环反复的人声,昭示着音乐朝返璞归真的方向发展,他的目光也更多关注到自身之外。去到森林深处听鸟儿此起彼伏的缠绵声;站在北极冰川上听风与雪的奏鸣曲;蹲在冰川旁,将录音机探到冰川深处,说自己在把声音钓上来……他说,“随着年龄的增长,我想听到更多音乐细节。我想以冥想的方式深入聆听音乐,因为我离死亡越来越近了。”

一切享誉世界的天才创作,并未让坂本龙一浮躁,就如他的音乐一般,最终他寻回了真实的自我,做最简单、自然的音乐。很多人不理解,觉得这不是人类的音乐。坂本龙一却说:“音乐本来就不该表达我的想法,音乐宽广如海洋,我的声音只是一座小岛。”

在回答记者将以什么样的方式燃烧殆尽的问题时,他说:“确实有一个强烈的想法,就是不对自己说谎,想做真实的音乐,真实地活下去。如果我能做到的话,那就边数着人生剩下的时间,看满月升起。”

10

《老友记》中的钱德勒写给每个人的人生遗言

马修·派瑞在2023年突然离世,他在经典美剧《老友记》中扮演的钱德勒一角让他声名雀起,似乎也为他原本平凡的演艺生涯和依靠药物维系的人生带来了决定性的转机。2023年末,回忆录《老友、爱人和大麻烦》面世,该书仅发售四天就成为亚马逊图书热销榜榜首。

马修·派瑞在自传中回顾了自己的演艺生涯以及与药物成瘾的斗争。在《老友记》第三季的拍摄中,他每天需要服用55片维柯丁……因为滥用阿片类药物,他昏迷了两个星期、入院五个多月。之所以会将此书选入年度“新知篇”的十分之一,是想用马修的一生说明,人生归根结底是自己与自己的一场旷日持久的战争,在那部影响了全球无数友粉的人生的《老友记》中,钱德勒有莫妮卡来拯救,现实中的马修却无人能够拯救。书中的马修依然像钱德勒一样,依靠他的幽默掩盖内心的孤独和肉体的病痛,他是芸芸众生中的一员,不足够坚强,却也没有沉沦,鼓足勇气用文字带我们走过他的“地狱”,这是一本素人之书,里面藏着我们每个人当下的挣扎,对于未来的期冀。

据说马修生前曾谈道,他希望在去世时被记住为“一个过得充实、爱得深刻、有所追求”的人。他还补充说:“这个人最重要的心愿就是帮助别人。这就是他想要的。”