■文学漫游纪录片《大地生长:刘亮程漫游记》中,新晋茅盾文学奖得主带我们感悟大地的永恒与生命的局限。

《长白山野生飞鸟集》(三册) 高维生 著 北方妇女儿童出版社2023

《穿越原始森林》 (俄)弗拉基米尔·阿尔谢尼耶夫 著 李更伟 译 西苑出版社2022

《宁静无价》 程 虹 著 活字文化/上海人民出版社2019

《我的阿勒泰》 李 娟 著 花城出版社2023

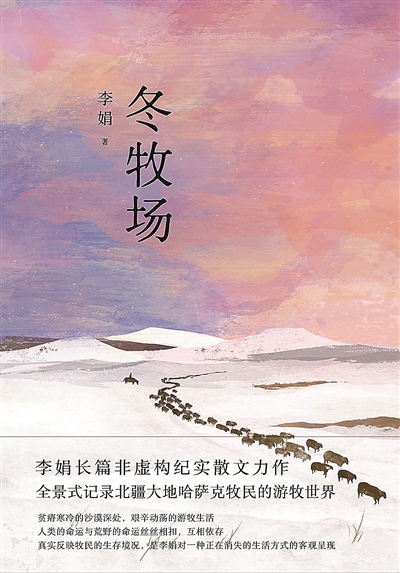

《冬牧场》 李 娟 著 花城出版社2023 讲述作家跟随一家熟识的哈萨克牧民深入阿勒泰南部的冬季牧场、沙漠,度过的一段艰辛迥异的荒野生活。

《抓住十二只喜鹊的尾巴》 (波兰)斯坦尼斯瓦夫·乌宾斯基 著 毛 蕊 译 人民文学出版社2022 一部诗意的自然观察手记,讲述了十二个与观鸟有关的故事。作者满怀对自然的热情,不仅从自然主义者的角度,也从人文主义者的角度观察鸟类。

《里山异兽谭》 (日)早川孝太郎 著 熊 韵 译 上海译文出版社2022 日本民俗学家、画家早川孝太郎的经典作品,与《远野物语》齐名的日本民俗文学经典,收录了日本三河、横山等地区的老猎人等所讲述山野中出没的野兽的故事。

《星星和印第安人的土地》 (美)玛丽·奥斯汀 著 范培文 曹 柠 译 上海译文出版社 以作者在沙漠小镇十二年的生活经历为背景写作而成,它改变了人们对沙漠的认识。

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

最近开播的文学漫游纪录片《大地生长:刘亮程漫游记》中,作家刘亮程带我们走进他在新疆木垒菜籽沟村的日常:辽阔草原上转场的牛羊,戈壁滩上奔跑的驼群,天山下骑马的少年……他讲述精神如何在昼夜交替、四季的自然轮转中与万物相通,抒发着在一棵树下老去的幸福,不疾不徐地提醒我们“活要慢慢干”……

文学创作者似乎天生具有某种与自然交互的能力,刘亮程曾在一篇散文中描述一棵蒲公英:“一年四季,一棵生长在虚土梁上的蒲公英,朝四个方向盛开自己。它巨大的开放被谁看见了。在一朵蒲公英的盛开里,我们生活多年。那朵开过头顶的花,覆盖了整个村庄荒野。那些走得最远的人,远远地落在一朵飘飞的蒲公英后面。它不住地回头,看见他们。看见和自己生存在同一片土梁的那些人,和自己一样,被一场一场的风吹远。又永远地跑不快跑不远。它为他们叹息,又无法自顾。”在我们失却了与万物交流的能力时,刘亮程一朵花开的轻盈,让我们看见大地亘古不变的笑容。

另一位描写新疆牧民生活和自然风物的作家李娟和她笔下的阿勒泰,因为一部根据她的同名散文《我的阿勒泰》改编剧集的投拍,再度浮出水面,她十年前更为读者熟知的长篇散文《冬牧场》,也在2023年再版,重读时才发现,原来动人的不止是干净素朴的文字和牧民们真实淋漓的转场生活,而在于那些与自然交互的细节,“在寒冷漫长的冬天里,再没有什么能像动物粪便那样,神奇地、源源不断地散发热量。最深刻的体会是在那些赶羊入圈的夜里,北风呼啸,冻得眼睛都快睁不开了,脸像被揍过一拳似的疼。但一靠近羊圈厚厚的羊粪墙,寒意立刻止步,和平的暖意围裹上来。”牧场上温暖的羊粪,连同乌伦古河岸边的向日葵、天山深处独自听邓丽君磁带的哈萨克牧羊人,还有作为这一切背景的从书里下到书外的雪——绵延千里的家园,这些大地最隐秘微小的褶皱,这每一处最狭小脆弱的栖身之地……让青春,财富,爱情全都默默无声。

自然,为人们提供了安放身心的乌托邦。亚里士多德说,人有三种生活:动物般的享乐生活,具有政治性的共同体生活,追寻自由的沉思生活。当技术的昌盛转而使人类成为其奴役,人存在于世的意义被悬置以至枯竭,而自然世界,总是以其自我的节序与从容反观人类在技术掌控之下的扭曲变形,给予警醒。这或许正是方兴未艾的自然文学书写存在的价值,引领我们还原造物之初的生命感知,回归个体的沉思生活。而所有的自然书写者,都是我们失却与万物交流能力的拯救者。

与自然相拥生活

从自然中汲取博大、辽阔、沉静及其他可意会而不可言的东西,在这个千变万化的世界,重新找到做人的根基与定力。

关于人与自然关系的文学书写,还要从北美的自然文学说起。2009年,从事自然文学研究的首都经贸大学教授程虹,撰写的《宁静无价》出版,系统地介绍了英美已经相当成熟的自然文学写作。

她在书中写道:在这个强调速度与发展的时代,几乎与荒野的背景完全脱节的现代人为什么要把目光投向旷野、群山、大海以寻求精神上的授助。或许,当一个人在爬山越岭,走过沙漠,涉过河流时,并没有明确的目的。然而,在他的潜意识中却涌动着一种渴望。他从自然中汲取了博大、辽阔、沉静及其他可意会而不可言的东西。只是在事后,在宁静的记忆之中,荒野的精华如同一场旧梦重返他的脑海,那是一种内心的满足与精神的辉煌。这个千变万化的世界里,他重新找到了做人的根基与定力。

在书中,我们跟随英美文学作家的脚步走进旷野,与大自然相拥——像苏珊·库珀那样,感受在散发着芳香的树枝间徘徊的从上苍吹来的风,森林野性的气息,连同脂香与果香扑面而来,清新无比,美丽的森林之光,既不耀眼,也不灰暗,充满了平静的魔力,将宁静挥洒于心间;学习诗人爱德华·托马斯,把漫步于林中乡间作为一种职业;与生态学家安妮·拉巴斯蒂在荒山中建起木屋,聆听风:“在风中,云杉发出的是深沉悲伤的抽泣声,黄桦发出的则是轻柔平静的喃喃细语……”欧美自然文学产生的背景是工业文明高度发展之后,技术的进步让一切都变得过于喧嚣,机器的轰鸣之声让人们丧失倾听自我的能力,拥抱自然,还社会宁静清明成为民众的共同渴求。文学写作者先声夺人,最为国人熟知的是梭罗的《瓦尔登湖》和蕾切尔·卡森的《寂静的春天》。

方兴未艾的国内自然文学写作也在不同地域区间勃发。上周,作家高维生的生态文学作品《长白山野生飞鸟集》在青岛举行研讨会,在高维生笔下,以长白山区野生飞鸟为主角的“田野观察报告”让我们重新理解人与自然的共生关系。

寿带鸟、鹡鸽、鹪鹩、家燕、普通翠鸟、金腰燕、蓝大胆、四声杜鹃……常年在长白山区行走的高维生与各类鸟儿为伍,“我把鸟儿当作亲人,我们语言不同,但情感一样。为了生存战胜各种困难,为了爱付出代价,人与大自然是最古老的关系。”他告诉我们,长白山是部大书,太厚太重,必须熟悉它的草木文字。每一次走进长白山区,都是在上重要的课,学习自然的精神。

作家记录大自然的变化,观察大地上的动植物,天空中的飞鸟,倾听山野的每一个音响。高维生说,人与自然的关系,不是统治者与被统治者的关系。我们要做大自然的居民,全身心地拥抱它,这里不是疗伤的地方,而是人类的精神家园。人们在这里排除内心的杂念,恢复平静。“在技术高速发展的时代,写作者面临新的选择,人类在大自然中寻找真实,而不是浮光掠影的行旅。”

在自然的灵动朴拙中呈现人的天真

如何强化人的趣味,正是自然文学需要解决的重要命题,也是它与科普类作品的关键区别。

“一切杰出的文学都离不开大自然。”作家张炜曾经这样表述写作者与自然的关系,实际上,无论是在他的散文和小说创作中,写实与虚构间,自然都是无法忽略的重要主题,包括他最近写作的《我的原野盛宴》和《橘颂》。

早年张炜曾自谦地谈及自己的散文“有三篇稍好”:《融入野地》好在“真挚”,《筑万松浦记》胜在“讲了真故事,朴素”,《穿行于夜色的松林》则因“以少胜多,心情遥远。”而在这些创作中,人与自然的交融无处不在。在《融入野地》的开篇,他写道:“城市是一片被肆意修饰过的野地,我最终将告别它。我想寻找一个原来,一个真实。”在他看来,自然即是“原来”与“真实”。他曾多次表示,自己的童年与动物和森林关系十分密切。他的动物书写所表达的,正是人与万物间不设防的亲密关系,用他自己的话来说便是:“自然界的大小生命一起参与弹拨一架琴,妙不可言。我相信最终还有一种矫正人心更为深远的力量潜藏其间,那即是向善的力量。”

在青岛谈及自然文学写作,张炜提到了著名地理学家、作家阿尔谢尼耶夫的小说《德尔苏·乌扎拉》,这部有关人与自然关系的经典之作,曾被黑泽明拍成了同名黑白电影,因而更为人们熟悉,它也成为影响张炜文学创作的一部重要作品。小说主人公德尔苏·乌扎拉是一位出色猎人,他一生都生活在原始森林中,世间的万事万物在他眼中都具有人性,他的内心世界无比丰富,忠诚、正直、无私是他的美德。他如同《海上钢琴师》中那个走不下船的1900,大自然就是承载他的生命之舟。在张炜看来,准确的学术表述和极富感性的细节描写,这两种语言的转换正是小说的经典所在,天真的人与灵动朴拙的自然在其中构成了相辅相成的关系,强化了人的趣味。而如何强化人的趣味,正是自然文学需要解决的重要命题,也是它与科普类作品的关键区别。

认识自然也是认识我们自己

人们的美德、精神之美来自与自然界中动与静的结合之美。

“无论去往何处,世界跟随着我/它带给我忙碌。它不相信/我不需要。现在我理解了/中国古代诗人为何要遁入山间/走得那么远,那么高,一直走进苍白的云雾。”这是美国诗人玛丽·奥利弗的一首名为《中国古代诗人》的诗作,在探讨人与自然关系的写作中,来自北美的写作者从中国古代传统诗歌的山水作者那里汲取养分和要素,在奥利弗笔下,自然与社会对立呈现,消解着社会生活的时间强度和行动密度。中国古代诗人走进自然,通过诗句传递的天籁之声,也打动着这位远隔时空的现代人。实际上,跨越时空,人们视自然为生命本源的自然观并没有改变。

同样受到中国古代诗人影响的还有一位名叫加里·斯奈德的美国诗人,他翻译了被国人所忽略的诗人寒山的诗作,并将之也纳入到自然文学创作的范畴。与寒山虽隔千年之遥,但对于人与自然共生关系的理解,对于自然的原始的本能态度却是共通的。在他的《禅定荒野》一书中,他探寻了人类回归荒野的可能性。源于诗人的敏感,斯奈德对“自然”“野性”“荒野”等不同概念进行了语源、语义的考察,对美国当地与自然相和谐的土著文化进行了田野调查,甚至从中国禅宗的维度,尝试探讨现代社会如何从文化上接纳荒野的问题。

在最近广西师大出版社参与主办的山水阅读节上,西川与欧阳江河两位诗人不约而同地提出了自然文学的意义与价值。在他们看来,阅读山水的方式,与时代的发展密切相关,文学写作对于山水的新的发现与表述,实则也是对于人类自我的重新发现与认识。反过来,“有对自我的发现,也就会有对于山水的重新理解与发现。欧阳江河提及诗人米沃什在编选一部世界诗歌选集时,选择中国古代诗作中李白的《敬亭山》,“众鸟高飞尽,孤云独去闲。相看两不厌,只有敬亭山。”被诗歌孕育的敬亭山,呈现万物有灵的观念,与其说诗人所言的是自然山水,不如说,他所呈现的是人的心境。在西川看来,对于自然山水认知的缺失是人类的耻辱,因为我们去认识山水,也就是认识我们自己。

“群山让我们重新认识自我,并重构了我们内心的风景”。程虹在《宁静无价》中如是说:大自然滋润我们的心田,而我们用心灵感知自然,从自然的角度重新认识我们自己。正如她所言:“人们的美德、精神之美来自与自然界中动与静的结合之美。”