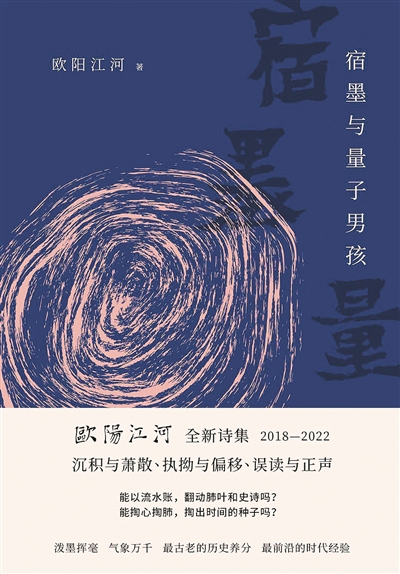

《宿墨与量子男孩》 欧阳江河 著 北京十月文艺出版社

■诗人欧阳江河在青岛。

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

当一位诗人年过六旬,正欲奔七,他的诗将以怎样的面貌呈现?2023年,诗人欧阳江河的新诗集《宿墨与量子男孩》出版面世,过去五年的累积将这位笔耕不辍的老诗人推到了一个新的高峰。人们在他磅礴迸发的诗意中跨时空,见万物,从历史深处穿越时代前沿。一如“宿墨与量子男孩”的标题所透露的,诗人笔下的传统文化与新生科技并无边界,而诗人的创造力正是基于无限的天马行空,再度被点燃。

诗人席勒曾将诗歌分为两种,一种素朴,一种感伤。欧阳江河的新作则超越了此间的维度。新诗集中,有恢宏的长诗,也有轻盈精巧的短诗,实际上,随着年龄的增长,诗人更倾向于在长诗中徜徉时空,纵横捭阖,比如与书名同题的《宿墨与量子男孩》,还有《庚子记》,它们汲取深厚的传统养分,更将当下电子碎片化的信息杂糅整合其中。欧阳江河说:他是在比较复杂、难懂的层面上创作汉语。他相信汉语是一门伟大的语言,允许有不同风格、不同层级,允许像他这样的诗人存在。

欧阳江河与青岛的缘分,恰逢他开启一个新的诗意宇宙的开端。正是在那首写给青岛的《老青岛》中,诗人第一次使用了“量子男孩”的意象,他告诉记者,“量子男孩”就是平行宇宙中的自己,那个永远年轻的老男孩。

正如瓦格纳在等待适用于他所创造的大音域、半音属性的高音歌手的出现,贝多芬在等待适合弹奏106号奏鸣曲的槌子键现代钢琴出现,欧阳江河则在等待归属于他的创作的读者出现。不久前在青岛的采访中,正准备与读者做新书分享的他表示,即便诗歌不可能再像三四十年前那样,成为大众共同的趣味,它也一定不会被人们遗忘,对于诗歌的热爱似乎可以看作人性的一部分,总会在某个特定的时刻涌现。而持续书写的他,不仅在创造这个年纪的诗人理应写下的诗行,也正在进行另一种创造,那就是创造真正理解这些诗篇的阅读者。

他常从“创世记”谈起,永远给予读者一种从未接触过的深深的惊诧。他的诗不是想获得广大读者,而是在创造跟得上思维飞翔的读者。他的诗歌里面透明和不透明的部分是搅在一起的,所以有的时候忽然从一片混沌里面,一下子冒出一个特别清晰的东西,这个瞬间是很迷人的。

——诗人西川

对话欧阳江河

诗歌的写作方向无法预测

“我唯一能确定的是,诗歌创作不可能完全被人工智能取代”

青报读书:我看到对这本诗集的评价,说您创造了个人全新的文学景观,而这一创造杂糅古今,涉猎宗教、历史、科学、哲学、文学,还有当代诸多时尚人物,词汇,您是从朦胧诗时代走过来的“过来人”,在您看来,这是否会是诗歌这一文体发展的一种趋势?

欧阳江河:诗歌发展的方向是多元的,而且有很多难以预测的因素在起作用。我们的时代变化这么快:高科技的发展,AI的介入,这些改变不仅是物质形态和消费形态,也改变了我们的教育形态,改变了阅读和写作。在这样一种快速变化的影响之下,下一步我们人类怎么写诗,真说不太清楚。

你刚才提到的那些仅仅是我近期写作的特征,只能代表我个人的发展趋势,代表我自己到了60来岁的年纪想写的方向,但是不能代表未来诗歌的取向,未来诗歌是什么样子,我真的无法预测,因为这个趋向是未来所有的诗人与读诗的人共同参与塑造的,这是一个集体性的趋势。

但是有一点可以肯定:无论时代怎么变化,写作永远不会消失,而且写作是人类最后的不能完全被人工智能取代的事业之一,因为写作跟心灵有关。

所有的人工智能都是基于以往已有的人类知识的总和在进行归纳和预测,但是诗歌和小说的写作,有一个根本的定义——面对的是未知。我们刚做过一次尝试:用ChatGPT来模仿西川、北岛、欧阳江河,让它们按照诗人以往的风格写作,结果写出来是一塌糊涂。因为它所写的都是对诗人以往作品的拼贴,所以我一点都不担心。

青报读书:所以,您认为个人在创作上的迭代速度会超越机器的迭代速度吗?

欧阳江河:远远超不过,我比它慢太多了!但是我比它深入得多。写作不是靠快,也不是靠广度。要论比赛和考试、知识抢答这些方面,谁都不能跟机器比,但是写作比的是原创性、未知性,比的是复杂性和不可捉摸,这是机器永远无法企及的。我不知道机器能否发展出情感,但是它很难发展出人类所谓的灵魂的东西。

还有很重要的一点,AI没有肉身意义的死亡,而死亡的概念却是诗歌写作的根本出发点,对死亡的恐惧、预感,这是灵魂很重要的基点,没有死亡就没有真正意义上的写作。所以我认为,我们对写作的种种定义里,一定要加上死亡带来的要素,包括死亡带来的虚无感,死亡带来的忧虑,死亡带来的焦虑。所以我永远不会担心人工智能能够完全取代诗歌写作。恰恰是因为它太聪明或者说进化得太快,才体验不到这一切。

创造阅读诗歌的新方法

“每一个时代,诗歌的原创性都包括对于读者的创造”

青报读书:有一种感觉,绝大多数人对于诗歌的审美,可能还停留在朦胧诗的时代,包括您的这本新诗集,也有很多读者反馈说看不懂,我们对于诗歌的审美是否真的落后了?

欧阳江河:每一个时代,诗歌的原创性并不只是写法上的原创性,同时要创造新的阅读方法,它是一种对于读者的创造。我可以非常肯定地讲,今天我与读者的见面,一定会在某种意义上创造出属于我的诗歌的读者,尽管这种创造可能不会很准确和深入,但它一定是一种创造——让读者知道,诗歌的写作,无论是朦胧诗也好,古诗也罢,再用过去那种阅读诗歌的方法来阅读我的诗是无效的。但是懂与不懂,这是一个历史概念,并非永恒,当你学会用我的语境、我的发声,进入我的诗歌,就会产生新的认知。

对于诗歌的理解不是每一句诗的意义,诗歌的发声是一种感觉,一种无意识的“空”,有声音、画面的呈现,有跳跃,就像是对音乐的聆听,原先你所熟悉的是单音旋律,现在我加入了和声,多声部推进,构成一种和谐,这就是和弦聆听的方法,与过去单音聆听的方法完全不同。所以,诗歌的创造性,不单是写作上的创造性,同时也是对诗歌阅读的一种创造。

通过我,写一种大家认为不懂的诗、复杂的诗,在汉语的一个更加复杂和高端的层面进行创作,继而创造我的读者,创造我们对于懂和不懂的界定,创造什么叫作诗歌,什么叫诗人,什么叫作对诗歌的阅读等等这一切新的定义。

青报阅读:现在有一种观点,认为诗歌可以融入日常,即兴所感的大白话也可成诗,您对当代口水诗的态度是怎样的?

欧阳江河:我的诗歌里也有口语,但并不是所谓的口水诗,那些口语融化在我的复杂性里面,融化在我对词与物、声音与意象的交错中了。

那种所谓的充满了废话的口水诗,我个人认为是一种非常粗浅的、简单化的界定,是有问题的。但是口语诗甚至口水诗里面的很多元素,也曾被我拿来放在我的诗歌中,成为它的一部分。我有一首长诗《古今相接》,其中有一个片段,直接引用了美容院里的一段对话,嵌入到这首2000多行的复杂长诗中,是绝对意义上的口水化的呈现,它与诗里的其他片段,包括翻译诗、古诗,共同形成一种有趣的拼贴,以奇特的方式投射于诗中,醒目却毫无违和感。

从科学的视角重新思考诗歌

“科学带来的对人类意识的重新塑造,构成了我个人的精神史的一部分”

青报读书:“量子男孩”这个诗中的意象,在您的诗作中反复出现,在写给青岛的那首《老青岛》中也出现过,有什么特殊涵义吗?

欧阳江河:在《老青岛》那首诗里其实是第一次出现。为什么不觉得我就是“量子男孩”呢,那是我的一个有趣构想,是我在平行宇宙里的称谓。我67岁了,但我自认为还是一个67岁的老男孩,孩子不是一个年龄的问题,它是一个心态问题、生命状态问题。

青报读书:科学,或者说量子物理学对您的写作有怎样的影响?

欧阳江河:那是巨大的影响。因为科学带来的对人类意识的重新塑造,是其他学科包括诗歌、哲学都不能取代的,它构成了我个人的精神史的一部分。其实我并不太懂科学,我所写的量子物理学和真正的量子物理学或许一点关系也没有,但是它切切实实对我产生了影响,科学给予我智力上的挑战和喂养。

青报读书:今天诗歌已从昔日的精英文化走向普通人的自我表达,很难说它是变得更加大众还是小众了,与您所经历的上世纪八九十年代相比,您认为当下诗歌在人们心目中是怎样的存在?

欧阳江河:中国的精英文化,经历了若干历史阶段,发展到今天,年轻一代受教育方式,娱乐消费方式,他们所承受的生存压力等等,许多现实因素完全不同于我们那一代以及更早的年代,这不是诗歌能够左右和扭转的。古代中国是有诗教传统的,孔子说,“不学诗,无以言。”现在左右我们时代风气的显然不是诗歌,诗歌演变成一种短暂的潮流,成为大部分年轻人在悲伤、惆怅、失恋时的一种寄托。美国也是如此,911事件之后,诗歌在美国的影响力一度甚至超越了宗教,波兰诗人扎加耶夫斯基最知名的那首《尝试赞美这残缺的世界》,据说全球有两亿人都能背诵这首诗。所以,人在悲伤哀悼时,重又想起了诗歌,它成为特定时期特定伦理意义上的慰藉,使之成为世界范围内人们共同的需要。

我想,人们喜欢诗歌,可能是出于某种个人爱好或者“怪癖”,甚至可能是一种智力上的吸引,因为在我看来读诗真的需要智力,它培养人的心智,并且还会给人带来莫名的幸福感,这种幸福感是无法取代的,一旦获得,终生都不会放弃。我相信这是人性的非常深奥的难以说清的一部分。它永远不会消失,但很难成为大众的一种消遣。能够统治性地吸引大众关注力并产生影响的东西一直在变,必须承认,诗歌已然不在这个变化的中心了。