▲唐映枫在青岛方所作新书签售。 李 魏 摄

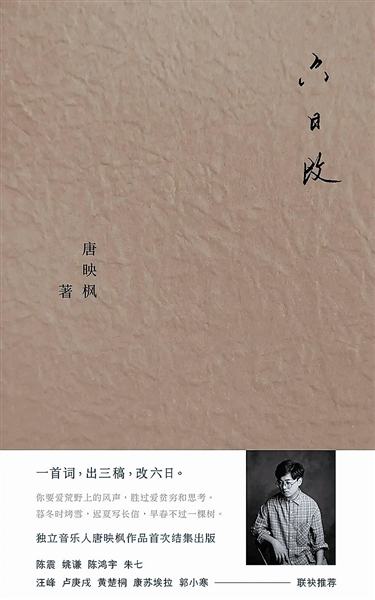

▲《六日改》 唐映枫 著 广西师范大学出版社 2020年版

□青岛日报/观海新闻记者 李 魏

3月20日,青岛方所的一场新书签售会,提前报名者远远超过了书店场地120人的承载极限,方所不得不提前关闭了报名通道。这位为书店带来意外流量的著书者,名叫唐映枫,他的首本新书《六日改》,一如他的身份般难以定位,他称之为“文字的集合”。

这本书似是诗集,又像是杂文,它收录了作者从2013年到2020年所有公开呈现的文字,包括歌词,短诗,即兴的随想、语录,以及关于个人词作生涯的心得感悟。唐映枫的文字漂亮,但绝非不食人间烟火的高冷唯美的呈现,反而是充斥着生活感知的具象生动的记述。正如与之同为90后的女诗人康苏埃拉所言:他时刻穿行于人类日常处境与形而上绮思的独特共振间,向我们演示着天真与经验,抒情与思辨、朴素及超逸、自爱与自反。

文字如诗画,每一句都源于亲历与感怀

在他的摄影师朋友黄楚桐看来,唐映枫的感官世界是奇妙的,“他的创作通常都不是发生在大家想象中那种充满气氛的场景里,反而会是在理发店等我洗头的时候在备忘录里敲下的几行,他只是将他的视像、他的触碰又或是气味不知道什么时候悄悄地收集在记忆中,再规整地放进他的文字里。”

比如他与民谣歌手陈鸿宇合作的《理想三旬》:“雨后有车驶来,驶过暮色苍白/旧铁皮往南开,恋人已不在/收听浓烟下的诗歌电台/不动情的咳嗽,至少看起来/归途也还可爱,琴弦少了姿态/再不见那夜里听歌的小孩/时光匆匆独白/将颠沛磨成卡带/已枯卷的情怀踏碎成年代……”歌如诗画,字里行间充盈着真挚的情感,这首歌以及这张专辑,也让陈鸿宇一战成名。

《六日改》中还有一首歌词《缝纫机》,更像是散文诗。“你脚下的缝纫机在转呀转呀嘎噔儿转呀转呀转/九二年在市场开小店,为街坊邻居做衣裳/你的那个娃娃刚会走路,才长齐牙,没曾想长大/……/日子好比那荫绿老窗页上蒙尘又脱胶的窗花/潮涨的海港你牵我走过远岸,月季正发芽/……/那阵下学必经商水店,搬去郑州路时,刚过春假/熙攘的闫家山集市,现今快要堆满拆迁的砖瓦/有些事不到亲历,听来笑话,没痛惜才不觉得怕……”

五年前,唐映枫为音乐人刘昊霖的专辑《鱼干铺里》写下的这首歌词,老青岛人一定会觉得特别熟悉,那时唐映枫应邀来到刘昊霖的家乡青岛,他将刘昊霖的家人以及去到的周边街市印象一并写进了歌里,弥漫着淡淡的怀旧情绪。

文字如诗画,每一句都源于亲历和感怀。时隔五年再度来到青岛,起伏的坡路,雾气中时代遗留的建筑,依然是知觉敏锐的他对这座城市最深的记忆。青岛籍音乐人刘昊霖是唐映枫第一个音乐合作伙伴,也正是在他的邀约下,唐映枫去到北京,二人共同创立了如今的枯鱼肆音乐工作室。而刘昊霖被他称作“磨合最深的合作者”,后来虽彼此各奔前程,再无交集,却依然保持着真挚的情义,一如当初在青岛写下的文字。

诗人抑或词人,都只是别人认识唐映枫的方式而已

五年前,知乎上发起了一个问答:唐映枫是个什么样的人?其中有这样一个回答:“自幼习武,咬肌发达,喜欢吃土豆,虚荣且振作,不是文人。”在青岛方所的现场采访中,记者问及回答的真伪,这个一直略显沉静的90后年轻人展露一丝孩子气的笑容,他说那正是他自己的手笔。

为什么“不是文人”呢?在他看来,歌词和诗歌是完全不同的两种表达,前者需要旋律的框架做支撑,而诗歌是一种语言,更注重自身语言的节奏。唐映枫坦言,五年前,对于别人随意给自己贴身份标签这件事,还是很介怀的,所以要辩驳,而现在,他并不在意这些标签,“它们只是别人认识唐映枫的方式而已,怎样理解我都可以。”这是目前他的态度:“每个人对于音乐的感受都会有自己的主观判断,你接收到作品传达的信息就可以了,即使曲解它,也可以享受它,接收不到也不妨碍它的存在。”

不过,有一点没有变:唐映枫依然认为,自己是一个游离于音乐行业之外的创作者。以此书为证,这本书被他看作是七年词作生涯的小结,它记录下生活的状态和即时的碎思冥想,对他而言,表达是如此重要,“词作者也好,音乐人也罢,表达同时也是为了更好地记录和认知自身与这个世界的关系。”

音乐中的个体叙事才更有价值

港台流行音乐年代的著名音乐制作人也是词作者姚谦,在为《六日改》所作的序言中评价这个年轻人:“我觉得唐映枫像是一个文字摄影师,随他所写的歌词,总是一句一张画面地浮现心里,不是具象的,而是一种心境的照片……他像一个感应力极强的计算机扫描了这个世界他所能抵达的地方,打印出他意象十足的感受和看法。”在网络平台兴起的背景下,面对唱片时代创作盛况的不在,姚谦认为唐映枫是年轻作者中“最能满足其内心隐秘且不可言喻的唯一期待”。

这或许正源于唐映枫性格中的某种特质,如他自己所说:“永远图有趣,永远不专业。”他拒绝大的唱片公司的合作,原因很简单,他的创作状态不适于批量化的运营,他甚至不在意词作是否会打动合作的音乐人。据说在与陈鸿宇合作那首《早春的树》时,他的词作刻意抑制了情感的抒发,这也是唯一被要求返稿的一首词,当然,唐映枫拒绝了。

这位“难搞”的词作者期冀自己的创作内容能够强化和突出个人风格,甚至也常会为此干预具体编曲和演唱部分。他告诉记者,在一个分众市场环境下,带着强烈的个人风格的个体叙事的音乐才更有价值。“网络生态环境下的大众音乐消费,音乐已沦为短视频终端的附属品,人们不会在意一张专辑的整体概念,音乐文本本身作为文化载体的作用业已式微,而越是在此种创作生产模式下,那些强调个体叙事的音乐创作才尤为可贵,引人关注。”

唐映枫说,自己正是在此氛围中成长起来的一代,这一切几乎都是可预见的,“而我不会感到困扰,毕竟这也不是一个个体能够左右和改变的。”或许正像是某位乐评人所说的那样:唐映枫这一代的文艺青年是在用自给自足的方式在精神上喂饱自己,并逐渐溢出自己的作品和风格。他与陈鸿宇、刘昊霖、伏仪等同时代的新民谣创作者和演绎者在少年与成年的间隙里游荡,在诗与歌之间表达,也许多年以后回看,他们的表达方式,将影响一代人。