张瑜

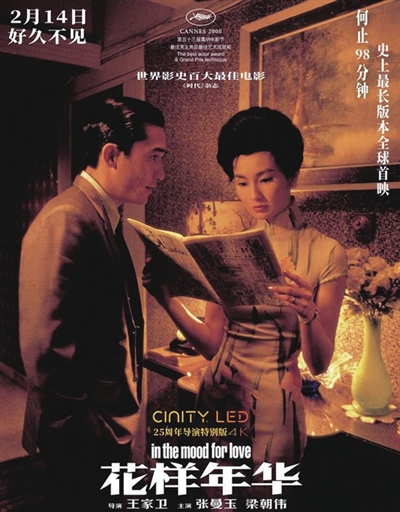

王家卫导演的《花样年华》时隔二十五年近期重映,有年轻观众形容:如坐针毡,如芒在背,如鲠在喉。四分之一世纪的时间可以间隔出一代人,影片节奏和剧情不为Z世代共情共鸣也在情理之中。但是,强大的班底,用心的制作,知名的演员,能否托得起单薄的剧情,确实值得商榷。

电影是艺术与技术的结合。《花样年华》的制作班底的确集合了非常强大的技术力量。美术指导张叔平是港岛业界权威,总是力求在完美契合时代背景的前提下,用造型设计的手段发掘演员最为惊艳的一面。影片中出现的二十多件旗袍,据说都是铜锣湾朗光时装店的师傅制作,张叔平再对细节一一修正。而这种对美的认知和追求,在他与王家卫合作的《一代宗师》中华美绽放,获得第86届奥斯卡金像奖最佳服装设计奖提名。

值得一提的还有影片配乐。作为影片主旋律的略带爵士元素的华尔兹音乐,出自日本音乐家梅林茂之手。他曾参与中国导演张元《周渔的火车》、张艺谋《十面埋伏》、张之亮《慌心假期》等影片的音乐制作,后者曾获得中国台湾金马奖最佳原创音乐奖。2020年他与陈冲导演合作的《世间有她》以抗击新冠为故事背景,梅林茂标志性的钢伴弦乐与易烊千玺不着痕迹又发自肺腑的表演丝丝入扣,将“暂别竟成永诀,日常瞬间无常”这一主题诠释得动人心魄。

对细节的精益求精和一丝不苟是王家卫导演的一贯风格,电视剧《繁花》据称为高度还原时代背景,曾面向社会征集道具,主演胡歌捐出自家的老式缝纫机助阵。2000年在戛纳首映的《花样年华》更是如此,有一场周慕云与苏丽珍在餐厅吃牛排的戏,苏丽珍自不量力地要了一点黄色第戎芥末酱。调味的辣与心里的苦交织在一起,她不得不叉起大块牛排用力咀嚼,吞咽下去。这个有点破釜沉舟意味的动作,与苏丽珍高耸的云鬓,精致的旗袍,端正的坐姿形成强烈反差。影片中的餐厅,是位于香港兰芳道的金雀餐厅,开在1962年,恰好是电影故事开始的年份。男主人公周慕云,现实中的原型是香港作家刘以鬯。20世纪60年代,他辗转至吉隆坡谋生,高峰时同时为13家报馆写稿,一天写13000字。周慕云也曾远走南洋,也是在一个雨夜,在报馆接到苏丽珍那通欲言又止的电话。“那些消逝了的岁月,仿佛隔着一块积着灰尘的玻璃,看得到,抓不着。他一直在怀念过去的一切。如果他能冲破那块积着灰尘的玻璃,他会走回早已消逝的岁月。”王家卫把刘以鬯原著《对倒》里的话打在银幕上,不了解这段典故的观众可能会有些懵懂,但能够接得住王家卫这只“书袋”的人也许会生出几分怅惘,在这个飘着细雨的南洋午夜,电话那端的周慕云,到底有没有真想“冲破那块积着灰尘的玻璃”,走回曾经一起避雨的屋檐下,还是只是让别后岁月的齿轮如常转动?

无可否认,演员们的表演完成度非常高。梁朝伟和张曼玉都是演技和颜值双在线的演员,把“乐而不淫,哀而不伤”演绎得非常到位。老牌影星潘迪华饰演的来自上海的房东孙太太,也给人留下深刻印象。潘迪华1950年15岁时从上海到香港,2000年演出这个角色的时候,已是65岁。她得体的装扮,文雅的做派,亲切的态度,传递出的是20世纪60年代的香港,对上海这座曾经的远东第一大城市的观察和想象。

然而,对观影者来说,无论张曼玉美出天际的二十五身旗袍,还是梁朝伟那句“如果多一张船票,你会不会跟我走”,又或者慵懒爵士与摇曳身姿的天作之合,都是锦上添花之物。这部一个半小时的电影留给观众的,似乎是男女主人公的欲言又止,相互试探,以及在逼仄楼道里的贴身避让,还有欲走还留时的衣袂飘飞。影片除了画面、音乐、细节的精益求精,还借鉴了西方悬疑影片的技巧,如此极尽表达之能事,聚焦的是如何将“暧昧”情绪进行曲径通幽的探索和淋漓尽致的表达。

如此一来,就有两个问题值得商榷。首先,一部电影不像一件瓷器或者首饰那样,只要足够美就可以。如果它不能像《我和我的祖国》那样具有直击人心的力量,不能像《辛德勒的名单》那样带领人们追问历史真相,不能像《我不是药神》那样专注社会现象推动制度进步,那么它就是有欠缺的。即便它每帧镜头都可以入画,每个细节都经得起推敲,但是因为缺乏应有的社会责任感,缺乏对“普世价值”或者“普世道德”的关注,这些精工细琢会失去内核反而更加令人遗憾。

第二,《花样年华》重映重点推介的“导演特别版”是否能与前面剧情贯通吻合?影片从原来的98分钟延长至103分钟,增加的5分钟是2000年首映时未采用的一段胶片,表现周慕云与苏丽珍在千禧年的香港街头便利店里迟到的拥吻。如此一来,前一个半小时刻意营造铺垫的画面、氛围、情绪包括节奏仿佛被一笔勾销,这个反转实在仓促,并且多余。

电影重映与小说再版类似,经典当然可以重温,但更应该珍惜和提倡的是崭新的创造力和随之而来的蓬勃的生命力。

作者简介:媒体特约撰稿人。