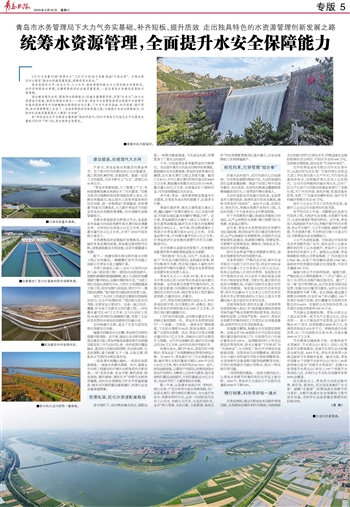

■晓望水库汛期溢洪。

■山洲水库蓄水满满。

■仙家寨水厂是市区重要的供水保障来源。

■航拍建设中的官路水库。

■秋日的大沽河别有一番景致。

■大沽河水波荡漾。

3月22日是第33届“世界水日”,3月22日至28日是第38届“中国水周”。中国水周活动主题是“推动水利高质量发展,保障我国水安全。”

青岛是经济大市、农业大市、人口大市,面临资源性缺水与工程性缺水双重制约,如何用有限的水资源,支撑保障经济社会高质量发展,一直是青岛水务建设发展的必答课题。

通过建设现代水网,提高供水保障能力;实施总量强度双控,拧紧“水龙头”;加大水资源优化配置,深挖非常规水潜力……近年来,青岛市水务管理局将全面提升水资源节约集约高效利用作为破解缺水困局的治本之策,下大力气夯实基础、补齐短板、提升质效,在水资源管理上走出了一条独具特色的创新发展之路,大幅提升水安全保障能力,为经济社会高质量发展注入强劲“水动能”。

在“单位地区生产总值用水量降幅”指标评估中,2024年青岛万元地区生产总值用水量较2020年下降15%,用水效率全国领先。

建设提速,织密现代大水网

开春后,青岛迎来水利建设的黄金季节。位于胶州市的官路水库正在加紧建设,施工现场机械穿梭,设备轰鸣。随着一层层土方的填筑,大坝不断向上“生长”,高度已达16米左右。

“青岛水资源短缺,人口规模上千万,单纯依靠棘洪滩水库满足不了用水需求。”官路水库项目指挥部现场管理组负责人表示,官路水库建成后,能从根本上改变单渠单库的供水局面,进一步构筑起“多渠输送、多库调蓄”的客水引调体系,大力提升青岛市乃至胶东半岛的水资源统筹调配、供水保障和战略储备能力。

官路水库是国家水网重点节点,也是胶东半岛最大的雨洪资源和客水调引综合调蓄水库。水库设计总库容2.11亿立方米,年调蓄水量可达6亿立方米,计划于2025年底实现主体完工。

水资源格局决定着城市发展格局,站在城市未来发展的高度,青岛通过谋划现代水网,适度超前建设水利设施,这其中蕴藏着大智慧。

眼下,一批像官路水库这样的重点水网工程正加快建设,一幅幅繁忙而有序的施工画面正在青岛大地上铺展开来。

自青兰高速至入海口,全长7公里的大沽河入海口段治理工程(一期)如火如荼推进中,挖掘机挥舞铁臂清除障碍,施工人员抢抓低潮期进行整平转运,运输车辆穿梭不息。“目前工程已完成总进度的70%,力争在主汛期前建成主体工程,初步发挥行洪效益,筑牢百年一遇的防洪屏障。”胶州段项目建设相关负责人说。

而位于大沽河上的袁家庄橡胶坝经除险加固后,在去年汛期经受了两次较大洪水的考验,实现安全正常运行。这是一座以供水、灌溉、补充地下水源为主的拦蓄工程,一次性蓄水量可达457万立方米,它与大沽河上其他18座拦河闸坝实施梯级拦蓄,实现了大沽河及其两岸水库雨洪资源利用的最大化。

加快构建大水网,是为了在更大范围实现水资源空间均衡。

随着水利建设快马加鞭,青岛现代水网的搭建不断进阶。近年来,锚定山东水网市级示范区建设目标,青岛积极推进落实现代水网建设规划及三年行动计划,进一步织密筑牢覆盖城乡、惠及民生的防洪排涝网、供水排水网、生态河湖网,着力构建“五干十脉、五纵五横、两枢多点”的现代水网总体布局。

一条条调水线翻山越岭,一条条河流碧波荡漾,一座座水库蓄水满满。如今,随着全市水网工程建设的开展和水网体系的不断完善,一张“系统完备、安全可靠、集约高效、绿色智能、循环通畅、调控有序”的现代水网徐徐铺展,居民供水保障能力和水平将越来越高、城乡水环境质量会越来越好、河湖生态也会越来越健康。

挖潜拓源,优化水资源配置格局

春日暖阳下,站在棘洪滩水库边,放眼远望,一库碧水微波荡漾,飞鸟掠过水面,仿佛置身于广袤无边的海洋。

干旱、少雨是青岛春季最明显的气候特征。为加强外调水与当地水的科学统筹调度,提前做好抗旱水源储备,青岛抓住春季调水关键期,加大客水调引力度以及使用量。截至3月20日,今年已累计调引和利用客水约8000万立方米,棘洪滩水库蓄水水位达到13.98米,蓄水量1.55亿立方米,水库基本处于满库状态,可有效保障城区供水安全。

多年来,青岛一直统筹积极发展基本用水需求,在优化本地水利用前提下,注重多方开源。

借助引黄济青、南水北调等重大调水工程,翻山越岭千里调引黄河水、长江水成为青岛乃至胶东地区最为关键的“解渴之举”。近年来,青岛城镇供水量中六成以上为客水,尤其在夏季高峰期,城市供水对客水的依赖程度高达90%以上。35年来,经过跨域调水工程累计向青岛调引客水60亿立方米。尤其是近些年来,年均调水量平均在4亿立方米,对青岛经济社会发展的重要作用有目共睹、数据可证。

在水资源日益紧张的背景下,水资源优化配置和科学调度策略显得尤为重要。

“我们按照‘先生活、后生产,先地表、后地下’和先急后缓的原则,坚持城乡统筹,科学分配现有水源,优先保证城乡人畜吃水和高效经济作物用水需求。”青岛市水务管理局水资源处相关负责人表示。

青岛有大大小小水库497座,其中23座大中型水库以及大沽河等水系是本地水源主要来源。全市统筹水资源节约集约利用,加强主客水联调,非汛期则尽量多调用客水,汛期则充分利用水库、闸坝等水利工程拦蓄雨洪资源,尽量多存水、多蓄水。

去年,青岛旱涝急转特征突出,6月,针对多地出现旱情,先后调度山洲、高格庄、铁山等水库及拦河闸坝放水近3000万立方米,为农田及时提供灌溉用水。

7月开始旱涝急转,全市降水量居有水文资料以来同期第一位。青岛市水务管理局实行“一个流量、一方库容、一厘米水位”精细调度,下达洪水调度令65次,既安全泄洪,又多蓄了宝贵的水资源。汛末,青岛大中型水库蓄水量达到5.7亿立方米,为城乡生活用水提供有力保障。去年用水高峰时段,城市日供水量达到225万立方米,全市供水秩序平稳有序。

统筹本地水,调引外地水,深挖用好非常规水,青岛走出了水资源精细化管理的特色之路。自2001年,青岛就开启了污水资源化战略,城市再生水利用量逐年增加,2024年达到5.16亿立方米,再生水利用率达60.35%。此外,按照战略储备、以需定产的原则,统筹推进海水淡化开发利用,为解决工业冷却水需求,海水直接利用量居全国前列,年利用量超过12亿立方米,为全市节约了大量常规淡水资源。

数十年来,从依靠本地海泊河、李村河、崂山水库、产芝水库等本地水资源保障,到广拓客水调引、现代闸坝拦蓄雨水、向大海开发淡水、资源化利用中水,从单一的居民饮用水到工业用水、市政公共用水、生态河道补水,全市“南北贯通、东西互配、主客联调、海淡互补”的水资源配置格局已基本建立,水安全保障能力实现跨越提升。

刚性约束,打好管理“组合拳”

沿着大沽河前行,连片的麦田已泛起新绿。作为青岛重要的粮食产区,大沽河流域的农田迎来春灌高峰。得益于治理工程中完善的蓄水、供水系统,充沛的水源通过灌溉网络精准输送至田间,小麦等农作物长势喜人。

大沽河是胶东半岛最大的河流,也是青岛市主要的防洪、排涝河道与供水水源地,被称为青岛的“母亲河”。2021年以来,合理分水、管住用水,明确水资源开发利用上限,大沽河连续三年干流未发生全年断流现象。

对于水资源利用量已经超出承载能力的地区,从严从细管好水资源,精打细算用好水资源,无疑是必要的。

近年来,青岛市水务管理局把水资源作为区域发展、规划制定和项目建设的刚性约束,从严从细做好水资源管理,加强取用水监管制度机制建设,推进数字赋能、智慧监管,不断提升监管规范化、精细化、智能化水平,推动用水效率再提高。

取用水监管是严格水资源源头管控、强化水资源刚性约束的重要内容。

水务管理部门严格用水计划,每年对全市取水户全部下达用水计划,将全市2200余家年用水量1万立方米及以上的工业企业、服务业全部纳入计划用水管理。制定取水许可年度取水计划,对大沽河干流沿线重点取用水户细化制定季度、月度计划,建立取用水监控与预警机制,对超计划取用水累计加价征收水资源税。强化重点监控用水单位监管,将年用水量50万立方米以上的用水单位及具有专业管理机构的5万亩以上重点中型灌区纳入重点监控用水单位名录。

加强考核推动,将用水总量、用水效率等控制指标纳入各区(市)高质量发展综合绩效考核和最严格水资源管理制度考核,推动以指标促监管、以考核严监管。2022年,青岛市水资源节约集约利用工作受到山东省督查激励,获得节约用水专项奖励资金。

实施数字赋能,构建全方位智慧监测网络。完成全市700余套取水许可远程在线监测计量设施的安装工作,非农取用水户在线计量率达到100%。监测数据实时上传至远程监控管理系统,取水计量变“下井抄表”为“在线核定”,大大缩短了取水许可情况实地排查周期。设置系统自动预警模块,增设取用水户超计划和超许可取水智能预警管理、水表异常和设备故障问题智能提醒等功能,可及时发现超许可超计划取水、取水口明关暗用等问题。

一项项举措的落地,一份份方案的出台,让青岛水资源节约集约利用水平迈上新台阶。2024年,青岛市万元地区生产总值用水量较2020年下降15%。

精打细算,科学用好每一滴水

在青岛特钢,通过不断地技术创新和管理创新,水资源综合循环利用至极致,吨钢耗新水达到国内同行业领先水平,即使是废水也被回收得到充分利用,年回用中水约600万吨,实现废水零排放,成为全省“节水标杆单位”。

在华电青岛发电有限公司中水处理车间,从海泊河污水处理厂引来的再生水经过几道工序处理后进入生产车间,用作发电设备的冷却水,实现城市再生水的工业化利用。公司不仅积极利用城市再生水,还对厂区生产生活产生的废水收集起来进行了多级处理,用于冲灰冲渣、绿化冲厕、机组设备冷却等,实现了厂区废水的循环利用,每年可节约城市管网用水近50万吨。

推行工业企业节水工艺和技术改造,是提升工业企业用水效率的有效手段。

而节约用水工作是一项需要全社会参与的系统工程,与经济社会发展、水资源开发利用、生态环境保护等密切相关。近年来,青岛深入推进国家节水行动,积极开展节约用水管理、农业节水增产、工业节水提效、城镇节水降损、节水挖潜开源、节水科技引领六大重点行动,不断提高水安全保障能力。

工业节水成效显著。在制造业中强化绿色技术创新和推广应用,强化全市工业废水循环利用和工业水效提升,青岛市工业用水重复利用率逐年上升。鼓励企业挖潜,青岛啤酒股份有限公司青岛啤酒二厂的水耗仅为2.95m^3/kL,远低于省定额先进值5.0m^3/kL;海湾化学投资建设母液水处理装置,年回用水量超181万吨。

城镇与农业节水协同推进。城镇方面,严格控制公共管网漏损率,“十四五”期间,已完工21项供水设施升级改造项目。建立“三位一体”运行管理机制,运用信息化手段动态监管,实施分区计量项目建设,全市公共供水管网漏损率不断下降。农业领域,通过建立测算分析网络,对全市18个样点灌区、140个典型田块进行实测,农田灌溉水有效利用系数达到0.6619。实施农业水价综合改革,全市累计完成改革面积420.70万亩。

节水新业态蓬勃发展。青岛13家企业入选山东省第一批节水产业重点企业,居全省第一。深入开展合同节水管理,近年来开展近30个项目,投资规模达8000多万元,直接经济效益达670多万元。积极推进用水权改革,近三年完成取水交易15单,交易水量2005.34万立方米。

节水载体创建成果丰硕。统筹推进节水型城市、节水型企业(单位)、居民小区等各类节水载体建设,县域节水型社会达标建设全面完成,2023年底,青岛市连续第4次通过国家节水型城市复查。截至目前,青岛市创建11个省级节水标杆企业(单位),20家高校被认定为“省级节水型高校”,创建176家省级节水型企业(单位),119个省级节水型居民小区,水利行业节水机关创建率实现100%全覆盖。

站在新起点上,青岛将主动适应新形势、新任务、新变化,更加坚定地做好“水文章”、破解“水瓶颈”,统筹推进水资源节约与保护,为提升流域水安全保障能力筑牢坚实根基,为经济社会高质量发展提供汩汩新动能。

(吴帅)