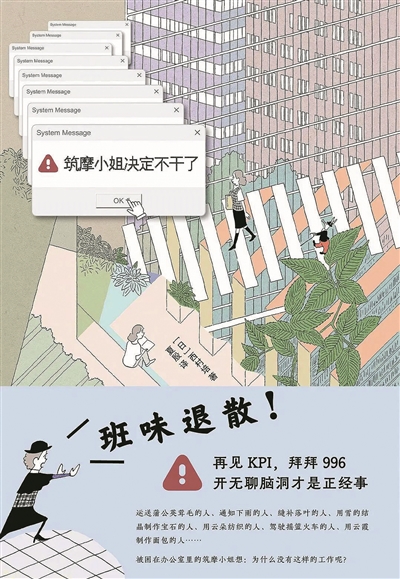

■日本漫画家、插画师西村培的漫画书《筑摩小姐决定不干了》中的女主人公筑摩小姐,正在用缝纫机修补被狸猫践踏破损的落叶。她创造了一系列有如节日的“工作狂欢”,打破了日常平淡的秩序,也在自我创造中完成了有关意义的自我诠释。但愿她也能带给你重新投入工作与生活的能量。

《文化的阐释》

(美)克利福德·格尔茨 著

甘会斌 / 杨德睿 译

译林出版社2025.01

《倦怠社会》

(德)韩炳哲 著

王一力 译

中信出版集团2019版

《人与神圣》

(法)罗杰·卡约瓦 著

赵天舒 译

生活·读书·新知三联书店2024版

《筑摩小姐决定不干了》

(日)西村培 著

夏 殷 译

长江文艺出版社2025.01

《手持人间一束光》

王计兵 著

99读书人/人民文学出版社2025.01

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

“生活给了我多少积雪,我就能遇到多少个春天”,这个春节,“外卖诗人”王计兵的这句诗出现在王菲新歌《世界赠予我的》背景音中,当在蛇年春晚上被问及坚持写诗的动力来自哪里,他回答“写诗就像生活中的一颗糖”。对于这名普通打工人而言,诗歌是日复一日重复劳作中的精神寄望,当他用真诚素朴的情感记录人间冷暖,捕捉生命的悲喜,平凡的日常便如同他新诗集的名称——《手持人间一束光》,日常不仅被诗意照亮,也被赋予了光明的憧憬和意义。

2024年再版的《大思想家》一书中,“全英国最聪明的女人”、英国20世纪著名小说家兼哲学家艾丽丝·默多克,把文学看作是“每个人都会自发沉迷其中的事”,在她看来,“文学更接近于千变万化的游戏,把原先看似枯燥或不连贯的经验变成有意思的形式”,而人类创造文学艺术的深层动机,即是“渴望战胜世界的无定形,在本来看似毫无意义的瓦砾中构建出各种形式,让自己快活起来”。这大约也正是王计兵写诗时收获的那颗糖。

人生本没有意义,一切皆是体验。尼采说出了存在的真相,而生命正是在一次次具体而微的体验累积和由此生发的创造中,被赋予了意义。文学艺术创造如此,对于节日的创造同样如此,人类在自己创造的“游戏”中沉迷,并因此收获存在的意义。

最近发生的许多事都迫使我们思考有关意义的命题:DeepSeek横空出世,与AI共生所带来的人类存在意义的焦虑貌似离我们又近了一步;曾经活得坚挺却无时不在透支生命的女明星猝然离世,碳基生命的脆弱性导致的意义虚无,在这个倦怠的消费主义时代更像是不治之症;春节进入《人类非物质文化遗产代表作名录》,这一国人共同的传统文化创造,也让我们第一次理性审视节日本身赋予人类的意义……

当春节假期的气氛逐渐淡去,人们重新投入新的建设与创造,有关意义的思考与实践话题似乎才刚刚开始。

以节日对抗日常的秩序

春节申遗的推荐人冯骥才在《过年书》中说:“年是努力理想化的生活,是努力生活化的理想。”现实和理想这二者在年节里似乎达成了某种完美统一。事实上,恰是现实的骨感催生了节日的丰满,出于对平淡日常的对抗,人类创造了节日。

什么是节日?语言自身已向我们揭示了它的本质。德国哲学家韩炳哲在其畅销书《倦怠社会》里提及德语中“庆祝”一词,这个多义词似乎与节日有着某种自然的联系——由于节日的存在,时间不再是一连串飘忽即逝、仓促的时刻,人们在庆祝节日时,如同“巡视”(“庆祝”的另一个词义)一个空间,逗留其中;同时“庆祝”一词又与“消逝”的德语意义相反,寓意在节日庆典中,一切都不会消散而去,庆典时刻永恒。这一点对应了另一位德国哲学家伽达默尔在《美的现实性》中论述的艺术和节日的特殊关联,伽达默尔认为,节日与艺术拥有共同的时间性,它们都带来一种特殊的时间体验,我们因此学会了停留。

韩炳哲认同:“节日不是纯粹的人的劳作,不是通常的履行义务,从日常的角度出发,人们既无法理解也不会庆祝节日。必须有神性的参与,才能使平日里不可能之事变得可能。人们将踏入一个更高的领域,在这里一切都‘如同诞生的第一天’,闪烁着光芒,崭新、‘初次’地呈现;人们和诸神同在,自身也拥有了神性,在创世的神性气息中,人们也参与了创造。这便是节日的本质。”

关于人类为什么要创造节日的命题,法国哲学家、人类学家罗杰·卡约瓦在《人与神圣》中阐述了他的“节日理论”,他认为:节日与宗教、战争、游戏等现象一样,都是人类为追求神圣性体验而启动的社会行为。我们的世界仿佛是一个以有规律的节奏运转的宇宙。它被尺度与规则维系着。在平常的生活中,人们终日劳作,安稳度日;同时又被种种禁忌所限制,处处小心谨慎。“切勿无事生非”,正是这句格言在维系着世界的秩序,它的法则是万物居其位,万事有其时。我们希望能阻止它改变,避免它的衰亡,然而运转中它会不断累积废物,从而导致机制的耗损。“光是消除每个机体在运作中积累起来的废物、年年清除罪恶、驱逐旧岁是不够的,这只不过是埋葬了一个行将就木、污浊不堪的过去罢了。它已经大限将至,必须要让位于一个崭新的世界,而节日的作用正是迎接这个世界到来。”

节庆时分的群情鼎沸,并不独属于刚进入《人类非物质文化遗产代表作名录》的春节,从节日的外在形态考量,无论是哪种程度的文明,特征都是一致的:在节日中,我们总能看到一大群激动喧闹的人。人群的聚集催生出一种狂热情绪并促它传播,让人们沉浸在欢声笑语和手舞足蹈之中,让他们完全被各种无比疯狂的冲动所支配,打破日常的秩序。人们在节日的狂欢中驱散工作日积累的沉闷乏味,同时也在节日的各种仪式中洗涤灵魂,熟知新的禁忌。所有存在之物都因此重新焕发活力,世界得以重塑。

卡约瓦认为,在节日中各种挥霍、消耗、肆意违反禁忌,都是为了让世界秩序象征性地崩塌、陷入混沌状态,再通过重生回到原初时代的创造和活力。而闪耀着神圣之光的节日,也因此印证着哲学家瓦尔特·本雅明的预言:在机械复制时代,灵光的消逝会催生出新的神圣生产模式。在这个时间被算法殖民的时代,人类用节日构筑起对抗时间洪流的堡垒,让漂泊的灵魂得以在循环往复的庆典中寻获意义的支点。

编织意义的“节日共同体”

在经典名著《文化的阐释》一书中,美国著名人类学家克利福德·格尔茨讲述巴厘人的生活,他们的日常不断被一种全新历法中频繁出现的节日及庙堂庆祝活动打破,几乎每隔七日就会出现一个人人都要参与其中的节日,生活中充满了繁忙的仪式。在格尔茨看来,如此密集的打破常规的节日,将时间之流碾碎成不相连、无尺寸、不运动的粒子,也使那些暗示时日荏苒、岁月如梭的感觉变得麻木,巴厘人因此获得了活在其中的绝对的现在。

格尔茨认为,正是在这种对于社会生活的勤奋打磨中,“存在一个我们不会料到将存在于那里的特别调子,一种展现风格的微妙之物。既是微妙之物,又展现风格,它就很难被传达给没有亲自体验过它的人”,因此形成了具有巴厘人共同文化特质的一种生活创造,它又反过来重塑了群体理想的文化审美。

节日的意义恰在于,在漫长的时间里,你我与众人共同感知到自己于时间中的位置,即一种共时性的存在。例如:在春节这一特定的时间节点,共同品尝了作为节日物质载体的饺子,味觉记忆转化为国人共有的文化基因,具有同样文化传统烙印的人们共同参与了一场有关文明存续的量子隧穿实验……在共时性的狂欢中,原子化的个体重新编织成有机的共同体,验证着海德格尔所谓的“共在”本质。

在《文化的阐释》一书中,巴厘人还有一项传统的“斗鸡”活动,发生在其重要的节日“静居日”的前一天。在巴厘岛上著名的节日“静居日”,人人全天都要静静坐着,不得四处走动,而这一天须得以前一天大规模的斗鸡活动作铺垫:前一天,岛上几乎每村每庄都要进行斗鸡。这一动一静的组合,似与英国诗人奥登所言“我们都会从事的三种活动”不谋而合。奥登说,我们每个人都会从事三种活动:劳作、狂欢和祈祷。劳作是人们的普通日常,祈祷则是“一个人专注于一片风景、一首诗、一个几何问题、一个偶像”,而狂欢时我们是平等的。“狂欢+祈祷”,几乎是所有文明共通的节日标配,也恰好对应了巴厘人的“斗鸡”与“静居”。

在格尔茨看来,斗鸡本身就是使社会得以建构、个体得以汇聚的情感的例证。“人们在那学到的是它文化的气质和个体的感知力清楚地表现在一种集合的文本中的状态。”斗鸡就是这样一场使各类日常生活经历得以聚集的事物,“它告诉我们的,与其说是正在发生的事,不如说是如果把生活作为艺术并且可以像塑造《麦克白》那样根据感情类型去随意地形塑它时,将会发生的事。”

从这个意义上说,节日作为一种文化的放大器,实则就是人类自己编织的一种意义之网,人们在这一“节日共同体”中寻求“一种特殊意义上的神圣时间”,并在这一时空中告别平凡庸常,进入“一种提升的、情感强烈的生命体验”。

当节日世俗化为假日

时至今日,节日的内涵也在发生着嬗变。曾经古代节庆时分普天同庆的盛景似乎已经很难被日常单调生活灰暗的背景板衬托出来了。“一个共同体能够在循环往复的时间里恣意地享受生命,而一个缺乏共同体、缺乏奢侈的社会则不具有这样的可能。”法国思想家居伊·德波在其杂文集《景观社会》中,对于现代生活中的节日给予了批判。在他看来,当下是没有节日的时间:“从本质上讲,这个时代各类周而复始的节日活动看似日益频繁,但它仍是一个没有节日的时代。没有节日的时代,也是没有共同体的时代。今天的人无处不在呼唤社群(Community),但那仅是共同体的一种商品形式,无法缔造一个‘我们’。”

这一观点与卡约瓦在《人与神圣》中的“节日理论”不谋而合。卡约瓦道:“随着社会有机体变得愈加复杂,它也越来越少允许正常生活进程被中断,伴随现代文明的发展,节日丧失了打破或暂停宇宙秩序的能量:一切都必须日复一日地重复下去,今日同昨日,明日同今日。社会在发展的过程中,变得越来越无差化、均质化,它的不同状态趋于同一,而它充满张力的时刻似乎也越来越少了。社会性的狂欢喧闹变得不再可能,它仿佛在日历翻篇中逐渐稀释,在必然的单调与规律生活中逐渐消失。如此一来,节日便被假期所取代。”

诚然,在假期这段时间中,人们依然会耗费、会自由活动、会暂停规律的工作生活。然而,这只是一段放松的时期,而非高潮的阶段。“所谓假期,并非在人们情绪高昂、欢欣鼓舞的时刻与之融合,若节日是集体存在能量泛滥的时期,那么假期则是它能量干涸的阶段。从各方面来看,作为人们某种空闲的、心不在焉的阶段,假期更像是这种让社会存在浴火重生的猛烈情绪释放之反面。”

韩炳哲在《倦怠社会》里对于节日的态度显然更加悲观。他提出了“如今我们是否还能拥有节日”的质疑,认为尽管节日依然存在,然而却不再拥有其原本意义,而是日益沦为商业化的消费主义。“如今的节日仅仅是一次事件、一场热闹的活动。事件和节日的时间属性是相反的,它是偶发性的。偶发性全然不同于神圣时间的必然性。前者正是当下社会的写照,一切约束和关联都消失了。”

他警醒人们:由于工作、效率和生产变得绝对化,我们正在失去一切节日和神圣时刻。工作时间变得极端化,它破坏了一切节日和庆典。同时,电子化的交往也是一种没有共同体的交往,网络社交媒体加速了共同体的瓦解。“如今盛行的高效主义者没有意识到,提高或降低工作速度不能解决我们当下的时代危机。我们需要一种新的生活形式,一种新型叙事,由此产生一个新时代、一种新的生命状态,把我们从飞转的停滞状态中解救出来。”

以创造节日的初心劳作

实际上,我们能够从节日里收获的,远不止于节日这一创造本身带给人类的意义,还有如何以创造节日的态度投入到新的创造之中的有关生命意义的思考。

让我们重新回到节日被创造之初的意义,柏拉图的对话录《法律篇》里有云:“人应当在最美妙的游戏中度过一生”,这“游戏”中包括献祭、歌唱、跳舞。无论在西方还是东方,生命的本质、人生的意义似乎都无关乎劳作,而是某种精神领域的神圣溯求。亚里士多德也提到,自由人是那些无须顾虑生计、摆脱了其束缚的人。在他面前有三种自由的生命形式可供选择:第一种生命用于享受美的事物,第二种用于为城邦施行善举,最后一种是沉思的生命,这三种生命“通过探索那永不消逝者,而停留在永恒的美的领域”,他们区别于那些仅仅以生存为目的的生命形式。汉娜·阿伦特认为,上述三种自由的生命形式拥有一个共性,即:和他们相伴的事物都不是必需之物,并非为了满足某些特定的目的而存在。

而无休止的劳作正站在生命意义的反面,使神圣时间消失殆尽,即便作为间歇时刻的假期,也是紧张的。节日,这一强烈的生命体验的式微,或许正是人类生命极端弱化的影射。但正在丧失意义的生命的真相真的如此悲观吗?身处对上一个节日的怀念和对下一个节日的期盼之间,或许我们可以找到一个完美的平衡点,如同诗人王计兵那样,通过对日常生活的观察,展现社会生活的秩序和个体在其中的角色。一名普通的劳动者,以亚里士多德所言的“享受美的事物”的自由人的身份,鼓励人们于忙碌中停下脚步,反思、审视、叩问,甚至矫正周遭的浮躁与喧嚣。

我们是否也能够在工作和游戏之间的某处,创造属于自己的一份自由?最近出版的一本绘本的主人公筑摩小姐,展示了同样的对抗能量。她化身为运送蒲公英茸毛的人、通知下雨的人、缝补落叶的人、用雪的结晶制作宝石的人、用云朵纺织的人、驾驶摇篮火车的人、用云霞制作面包的人……这些疯狂的梦幻的劳作,打破了日复一日重复工作的轨迹,如同节日给予我们的意义与希望。在节日的烟火渐渐散去的当下,它也在提示我们,又一轮新的有关生命意义的创造和解读已经开启。自我的价值与人生的乐趣全都由自己定义。做自己喜欢的事,并全情投入其中,生活便拥有了色彩斑斓的有如节日般的意义。