■游戏《黑神话·悟空》,激发我们对于庞大未知的探求欲。

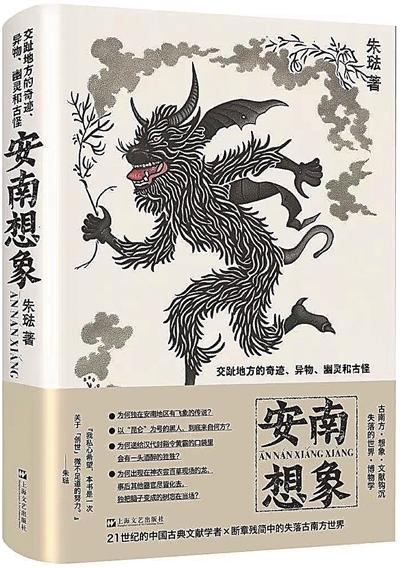

《安南想象》

朱琺 著

上海文艺出版社2024.05

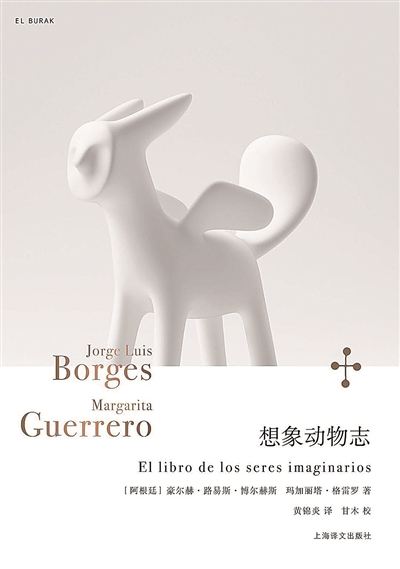

《想象动物志》

(阿根廷)豪尔赫·路易斯·博尔赫斯/

(阿根廷)玛加丽塔·格雷罗 著

黄锦炎 译 上海译文出版社2024.05

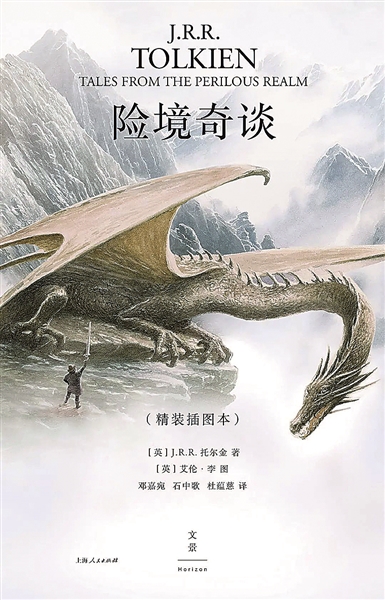

《险境奇谈》

(英)J.R.R.托尔金 著

(英)艾伦·李 图 邓嘉宛 等译

世纪文景/上海人民出版社2024.08

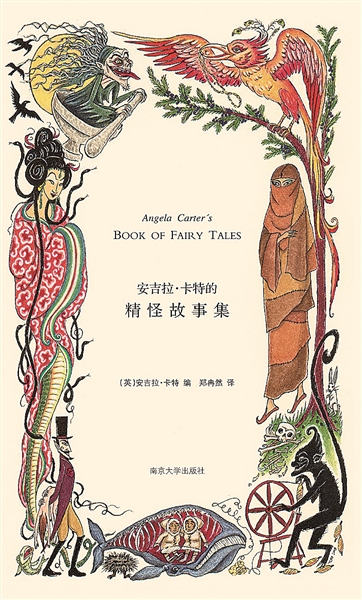

《安吉拉·卡特的精怪故事集》

(英)安吉拉·卡特 著 郑冉然 译

南京大学出版社2011版

《远野物语》

(日)柳田国男 著 张琦/刘晗 译

西南师范大学出版社2017版

《哈扎尔辞典(阳本)》

(塞尔维亚)米洛拉德·帕维奇 著

南山 等译 上海译文出版社2024.06

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

国产单机版游戏《黑神话·悟空》上线,引发新一轮国风潮,对于“三界”而言,能够与中国原创游戏带来的新奇想象媲美的,除了被游戏里鬼怪神仙“氛围组”激活的山寺古建“原产地”,便是对16世纪神魔小说《西游记》原始文本的探究欲了——

光怪陆离的神妖际会、各路神仙大显神通,闯关剧情貌似雷同,而一切胜负成败背后,自有天命玄机……这是人类自古本能触探的想象边界。尽管孔夫子一再教诲“不语怪力乱神”,人们对于神魔古怪的钟爱,却自古不绝:《山海经》《水经注》《异物志》,东晋的《搜神记》,南朝的《幽冥录》,唐传奇开篇《古镜记》,耳熟能详的《枕中记》,记述各种异事方物、可与唐传奇齐驱的博物学笔记小说《酉阳杂俎》;他国亦然:拉伯雷《巨人传》里的安康大和儿子庞大固埃两代巨人的故事。博尔赫斯的《想象动物志》(旧版亦作《想象的动物》)里,狮身人面的斯芬克斯、半狮半鹰的希洛多塔斯、半人半马的辛托、一百个头的怪物、散发着芬芳气味的豹子、歌声有着致命迷惑力的海妖塞壬、住在镜子里的鱼、住在火里并且以火为食的蝾螈、能发出人的叫声并且使听到的人发狂的曼陀罗花,甚至于形而上的动物。有“日本格林”之称的柳田国男的远野乡,群山苍翠间亦是天狗、河童和人类诡异怪谈的天下。还有托尔金笔下的英式仙境,笔落惊风雨的《魔戒》里庞大而瑰丽的中洲世界,最近出版的《险境奇谈》里,他这样定义“仙境”:那里除了精灵和仙子,外加矮人、巫师、巨人和龙,还包含了大海、太阳、月亮、天空以及所有栖身其中的事物,包括我们这些凡人——当他们被迷住的时候……

有关怪力乱神天马行空的想象,何以不绝?明代学人胡应麟对这种困惑做过分析:“怪力乱神,俗流喜道,而亦博物所珍也……大雅君子,心知其妄,而口竞传之。夫好者弥多,传者弥众;传者日众,则作者日繁。”意思是说,有关神魔古怪的想象,雅俗共赏,亦是人类本能所好。在一本名为《蜃气楼文明》的海外学者之书中,从海市蜃楼分析虚妄的异域对于人类本能的吸引力:“一旦出现了现实世界之外的另一个世界,人类思维的复杂性一下子就被打开了。高等文明都需要超越现实生活,建立起一种更高的东西,其中一个很重要的超越契机就是不可思议的想象。”

新近出版的一本讲述中国古代安南地方奇迹的志怪小说《安南想象》中,作者朱琺以其专业“小学”之法,训诂“想象”一词,原来最早的“想象”的确是在想象大象,因为那时古人并未见过真实的大象。《说文解字》里面讲到这种巨大的动物,在热带地方才有,也就是在现在的岭南、安南地方,那时候还有一个称呼叫作“南越”。虽然现在的知识告诉我们,更早时候黄河流域也有象,名为黄河象,但此前这种巨大生物就已退却到了南方,有一本名为《大象的退却》的书专门讲到这一点。所以,言而总之,当我们最初“想象”之时,确实是在想象一种传说中的生物大象,也是在想象一种比真实生物更为庞大的未知。想象的世界,是象存在于其中的一个未知的世界。因为未知,所以才更令人好奇且着迷,这也是神秘方物之所以动人且有其存在必要的重要缘由。帮助并不存在的神魔古怪生存下来的,恰是我们对于虚构与奇想的热爱。

“恠”,心之所在

改编自《西游记》的游戏“大片”《黑神话·悟空》英文版片花里,有这样一段对话:悟空问师父,“这世上是善人多还是恶人多?”师父答,“自是善人多。”悟空又问,“那为何这世间从未太平,恶人总是横行?”师父又答,“因为不分好歹的善不是善,而是恶的帮凶……以霹雳手段,显菩萨心肠,是你的天命。”此时群妖于暗处登场:“难道我们的天命就是灭门绝户?”“成了神仙又如何,不照样是打打杀杀、丑态百出吗?”“人界”的崎岖荒谬,借神魔之口言说,看似不通人情世故的妖怪,却总能不自觉地说出人的真心话。据说此番立意,最接近于原著文本的内核精髓,而国人亘古放飞的想象,也让世界再度理解了传统文化的博大精深。

“复兴”于“西游”的魑魅魍魉,让人们借助想象中的他者,领悟生而为人的真谛。而想象与创造的驱动,无疑都是人心的自我投射与映照。志怪小说《安南想象》中,朱琺刻意将人们习用的“怪”字,写成异体的“恠”字,会意为:恠,心之所在。原来“怪”的本意,早在造字之初既已藏于字形中了。

《安南想象》的首篇“鸬”中,作者表达了一种“副本化”的世界观,“很可能,你、我,还有现在能够被统计普查到的所有人,都只是偏安于世界的一个副本中,顽强地讨着生活,蝇营狗苟而不自知。绝大多数曾经存在过的奇异与意外,都遭有意挖改,被悉数删削,只剩下了乏味、单调,和触手可及触目可见的衰老。与副本相对,那个世界原本精彩纷呈得多,更加庞大固埃。它早就不存在于此间,本不足为此中人语,但或许还有蛛丝马迹、吉光片羽,藏掖在某几个自诩博学多知的两脚书橱内,保存在分不清是回顾还是想象的记忆角落,零落在某几种古书被脉望(一种书虫)食剩的字里行间,甚至是那些不幸散佚的文献有幸被同类抄袭过的某几句断章残简中。”小说的叙事者“我”,有着与作者相同的职业身份,一名赴安南做古文献研究的学者,“我”在小说里点校“庞大固埃”一词(实际上这也是整本书的拟古特征,诸多联想与知识的拓展都在文中点校的小字中绵延):“指的是世界原本在空间上更辽阔,而且不像我们现在这样充满飞扬的尘土、纷杂的尘嚣。”“我”也顺便吐槽了庄子,因为庄子在《逍遥游》里说“野马也,尘埃也,生物之以息相吹也”,明显已沦陷在了人世这个副本中。

显然,写“鸬”,这种被误读的古老的安南生物,只是表象,作者旨在以物明志。就像是“西游”中隐匿的现实意义的反讽,《安南想象》里的“我”也在替朱琺人间清醒地传达他写志怪的意义——

“其实我们生活在一个非常平庸的世界,小时候保有的对于未知的好奇心随着岁月增长慢慢钝化,我们已经看过了,惊叹过了,看惯了。而人类文明的历史也是如此,尤其是在进入到一个科学主义的时代之后,曾经的各种奇异,慢慢都被纳入到有限的精密的各种阐释体系中去了。”但朱琺并不认为人类对于“怪”的需求,或者说,对于未知的需求,会因此丧失殆尽。在他看来,我们对这个世界的认知,需要被重新刷新,或者需要被点醒,人类从最初的想“象”,到今天,依然停留于盲人摸象的阶段,我们对于宇宙、世界的认知,依然有限。而那些历史的吉光片羽,或许正如他在小说中所言:必有蛛丝马迹,藏掖在某几个自诩博学多知的两脚书橱内,或是被忽略的断章残简中,比如,地处中华文化圈或者汉字文化圈边缘地方的曾经的安南。或许我们也需要某种历史的“拿来主义”,来承载与再造渐趋萎靡的想象力。

想象,无问东西

很难有一部小说,像《安南想象》这样让人浮想联翩又颠覆传统认知。这一点也让评论界有点“无所适从”。诗人、评论家何向阳惊叹于朱琺的跨文体写作方式和内容,她在书后所附引文文献中发现了一个古代典籍目录:《异物志》《庄子》《山海经》《水经注》《博物志》《搜神记》《抱朴子》《三国志》《礼记》《后汉书》《淮南子》《神仙传》《太平广记》《南海药谱》,另外还有药物学,岭南异物志、安南风俗册、地稿录等等,而那些或灭绝、或只存在于想象中的神奇动物,也在朱琺笔下复活,何向阳称之为“极具价值的时间奇迹的复归”,从中我们不但获得了古人一样瑰丽想象、跨越的能力,也领略了知识的积淀和诠释。

实际上除去中国传统典籍的精神来源,《安南想象》中也不乏诸多西方名著的身影:帕维奇的《哈扎尔辞典》、柳田国男的《远野物语》、卡尔维诺的《意大利童话》、博尔赫斯的《想象动物志》,故纸堆里片鳞只爪的“收纳”旨趣,东西无异。朱琺对此也毫不避讳,并在这本小说自序中表明自己博尔赫斯“门下走狗”的身份,在他看来,“走狗”的称谓,亦无东西差别,完全可与孔子“累累若丧家之犬”遥相呼应。以下是他的一篇“敢说”的旧文:

“晚于博尔赫斯的野心作者都应该向他的《想象的动物》致敬。小说作为对造物主的僭越,小说作者都宜有义务与责任,在想象动物的领域有所成就。这件事史不绝书,最初的智者们都心领神会:诸如,老子之大象(“大象无形”),孔子之麒麟(作为文献学开创者,孔子的造物又岂止一端),庄子之鲲鹏(庄子或许就是鲲鹏?当然,更有可能是蝴蝶,或同时是蝴蝶)……正如有了《三国演义》,为所有历史演义开路也封住了天花板;《想象的动物》也正是之后同类著作难以逾越的典范之作……”

学者朱琺有关孔子的想象力论述,让人会心到嘴角上扬,他认为,孔子所谓的“怪力乱神”,并非否定怪力乱神的想象,而是强调要用一种理性的态度去面对天地间的种种人事。实际上历史上真实的孔子,并非不语怪力乱神,而是打着如是幌子,把自己作为一个伟大的小说家兼最重要的博物学者的身份暗暗埋藏起来,至今少有人知。“如同庄子可作鲲鹏或蝴蝶,孔子本人亦可能是凤,而老子又被孔子认作神龙”,曾有名句“老子其犹龙也。”

至于博尔赫斯的想象,尤为值得一提的,似乎也与老子有关。《想象动物志》里有“安南之虎”一篇,准确地提到了老子与老虎的关系。朱琺在《安南想象》里翻译了此篇章:“于安南人而言,虎或虎精,是四维的宰治。/(位于地图顶端的)赤虎司南,是夏与火之虎;玄虎主北,乃冬与水之虎;青虎位东,即春与木之虎;白虎理西,系秋与金之虎。/另有一只凌驾于四神虎之上的,黄虎,居于中央。一如皇帝在中国的中州,而中国又在天下之中心。(这就是为何中国称为中央帝国;也是十六世纪晚期耶稣会神父利玛窦绘制世界地图时,为什么要将中国据于这幅用以教示中国人的《坤舆万国全图》的中位。)/老子用五虎克邪降魔。有一份安南祷祝文,曾为路易·乔·乔德译介成了法语,文中恳祈虎威加持,令士气锐不可当。这俗信自有中国源头……”

有必要再讲一下《想象的动物》(新版译作《想象动物志》)是怎样一本书,复旦大学教授张新颖在《不任性的灵魂》中特别提到这本书,语气是轻松而愉悦的:“翻开这本书,就好像是进入了一个神话动物园,你看到的是稀奇古怪的动物……按照博尔赫斯的说法,神话动物园的动物比真实动物园的动物要多得多,因为这些动物,其中多为妖怪,是真实动物的各部分肢体的任意组合,而这种排列组合几乎是无穷无尽的。/柏拉图认定造物主所造的世界是球形的,而且是活着的生命体;他还由此狂想动物世界有许多球体动物……十七世纪初期,德国天文学家基普勒与英国神秘主义者罗伯特·佛拉德争吵着说,是他们中哪个先产生了那个观念——认为地球是个活妖怪,地球‘像鲸鱼那样喷着气,睡了又醒,醒了又睡,有退潮,又有海流’。基普勒孜孜研究,认为这个怪物有骸体,有饮食习惯,有颜色,有记忆,且有想象能力和有形的才干……不过绝大部分想象的动物与宇宙结构这样巨大的思考没有多大关系。所以产生想象的动物,是因为人需要这样的想象;宇宙的基本构成也是人的一种想象需要,但更多的想象需要安排在世俗平常的人间。”张新颖还提到博尔赫斯对于东方动物的关注,比如中国的狐狸、龙、凤凰、独角兽等,不会中文的博尔赫斯还转引过韩愈的《获麟解》,以描述这种中国的独角兽麒麟。想象,无问东西,都是我们颠覆单调乏味的“副本”的武器。

叙事:“非”非虚构

英国作家安吉拉·卡特在她的“精怪故事集”的序言中这样解读精怪故事:“‘精怪故事’是一种修辞手法,我们用它来泛指浩瀚无边、千变万化的叙述——以前甚至现在的某些时候,这些故事以口口相传的方式得以在世间延续、传播,它们作者不详,却可以经由每个叙述者之口被反复地创作,成为穷人们常新的娱乐。”

《安吉拉·卡特的精怪故事集》,在朱琺看来,与鲁迅先生的《故事新编》,博尔赫斯的《想象的动物》,卡尔维诺的《意大利童话》所使用的叙事手法并无二致。即所谓的“拼贴式创造”,口耳相传抑或文字不详的神话与历史故事,以当下的作家经验与观念,经由二度创作,遂成引人入胜的新篇。他在新作《安南想象》中,也采用了类似的手法,正如《故事新编》中结合了20世纪30年代的现实,在“古人”、“故事”之中穿插了现代生活情节,《安南想象》中,亦由“我”,一位古文献研究者今天的所思所感牵引,将文献中的过往重新拼贴,并与现实交融讲述。

在“吒螺”一篇中,“我”于《太平御览》征引东汉《交州异物志》的一行句子里发现了这种怪异生物的唯一遗迹:“吒螺,着海边树上。见人,吒如人声。可食。”而“我”对此却依然有所疑虑:或许,这种销声匿迹是它们最高级的隐身术,如果一种生物能发出如同人一样的声音,想必也同样热衷伪饰、乔装和变形,每时每刻都在试图让自己成为崭新的异己,在各种皮相、外表和形象中游走……“我”由此又代言作者,推理至当下:“对真正的旅行者来说,最初的身份从来都不重要,最终的归宿也是次要的,(此处点校:所以,不论是说,吒螺是安南的,还是称,吒螺是安南的异物——这样的判断句都很难成立,而要说:安南是吒螺的,或谓,安南是吒螺的驿屋。李白说,‘夫天地者,万物之逆旅;光阴者,百代之过客。’吾辈又何尝不是如此呢)。”

朱琺进一步反讽地阐发:“正是在一个无知的角度上,我有机会考虑到这样的可能性:或许,曾经有一些吒螺先期变成了大树,那些规则制定者,那些甘愿退出比赛者,那些还没有上场的选手,还有那些热情而偏心的观众……人类的体育课上,我们早就这么,彼此跳过山羊,互相捉过迷藏,交换着爬过人梯。正在上树的吒螺,只是可以交换的一个身份,暂时标记的某一状态……那么,有没有吒螺在更早的时候,曾经化作一阵咸湿的海风,一段可靠的堤岸、一朵无心的浪花或一股基于刻板印象的洋流?”

朱琺将这种虚实相间,犹如“打铁”的叙事,称作“非”非虚构。为什么会用“打铁”的比喻,他坦言是由鲁迅对嵇康的描写所想到的,鲁迅写这位竹林中的高士,除了作诗、饮酒、谈玄,还时常打铁。《安南想象》,即是把多个时间层的文本像打铁一样锤合的过程:材料重出,情节互见,篇目彼此征引,文字叠影重重,正如同“打铁”的笔触。而如同卡尔维诺在重新收集整理的《意大利童话》里每个故事结尾自绘的线图,不会画画的朱琺也在30个篇章后各设置了一个相关的小图案,这些小图来自百年《南风》杂志里的小插图,朱琺将此也视为另一种对古老传统的致敬。在他看来,童话,以及相关的精怪故事、神魔传说,都是人类宝贵的文学传统,而小图案,则是对此种传统与观念的纪念烙印。