绘本《在夏天里》

(韩)星溧 绘

江苏凤凰文艺出版社2024.06

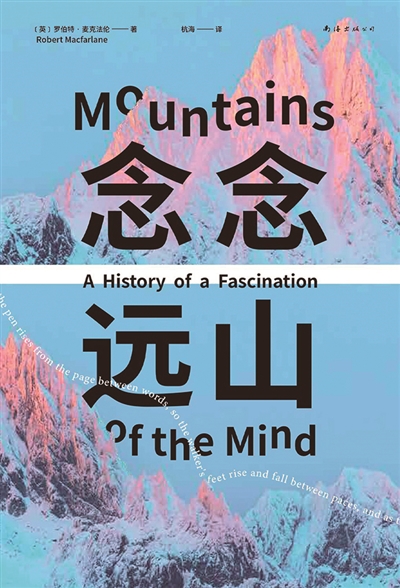

《念念远山》

(英)罗伯特·麦克法伦 著 杭海 译

新经典/南海出版公司2024.05

《荒野之境》

(英)罗伯特·麦克法伦 著 王如菲 译

新经典/文汇出版社2024.05

《夏》

(英)阿莉·史密斯 著 刘慧宁 译

浙江文艺出版社2023版

《马尔特手记》

(奥)里尔克 著 唐际明 译

上海文艺出版社2024.05

《在夏天》

(挪威)卡尔·奥韦·克瑙斯高 著 沈赟璐 译

理想国/上海三联书店2024.03

《天气的秘密》

(英)特里斯坦·古利 著 周颖琪 译

译林出版社2023版

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

在建筑词汇里,“summer”被用来指代建筑中的大梁。这根担当整座建筑命运的大梁,显示了我们在四季中对于夏的情有独钟,它被赋予了厚望,承载着丰富的意义。

莎士比亚在他的《十四行诗》中把心爱之人比作夏天:“我怎么能够把你来比作夏天/你不独比它可爱也比它温婉/……天上的眼睛有时照得太酷烈/它那炳耀的金颜又常遭掩蔽/被机缘或无常的天道所摧折/没有芳艳不终于凋残或销毁/但是你的长夏永远不会凋落/也不会损失你这皎洁的红芳/或死神夸口你在他影里漂泊/当你在不朽的诗里与时同长。”梁宗岱先生的翻译顿挫而悠扬,如果夏天是一个形容词,她一定意味着最敏锐的感官和最丰沛的情感。

挪威作家克瑙斯高的《在夏天》里写雨:夏天的雨“并没有什么险恶之处”,它让“白天的色彩变得更深,更丰富。光线变得更加充足,天空的蓝色更加浓烈”;“树叶沙沙作响,像哗哗流淌的溪水,又像一声长长的愉悦的叹息”。在《荒野之境》和《念念远山》中,罗伯特·麦克法伦行走于人迹罕至的极限之境,攀上陡直冰封的高山,回溯人类内心如夏日般炙热的情感。人类对于远山、对于自然的征服欲与由衷的敬畏并生,诉诸于真实的体验和动魄的文字,而这一切似乎都发生在某个非比寻常的炙烈夏天。

夏天也不乏激烈的狂风骤雨,仿佛人生的隐喻。阿莉·史密斯讲述怀着共同的破碎记忆的人们,他们被迫接受并感知不可预期的变化,那些属于夏天的故事有光明也有黑暗。被称作“我们时代的弗吉尼亚·伍尔夫”的阿莉·史密斯用夏天串起人们对未知的期待与忧虑,她说:“夏天就像沿着一条路一直走下去。向着光明和黑暗前行。”

当克瑙斯高的冰块随着杯子的移动发出碰撞声,它包含着夏天的精髓,那是独属于夏天的特别而愉悦的声音。夏天包含了各种独特的声音、气味、色彩以及忽略的细节,等待观察者打开感官去一一体验和思索——比如克瑙斯高感受的夏日光影、冰块、草坪、樱桃树和烧烤;阿莉·史密斯疫情时代的凌乱纷繁思绪;罗伯特·麦克法伦的夏季雪山上的雷雨云砧、冷热交加的攀登者;诗人里尔克在他支离破碎的小说《马尔特手记》中嗅到的夏日老街混合着碘酒、炸薯条油脂和恐惧的气味;《天气的秘密》中,特里斯坦·古利感受的山影、微风,那些触手可及的关于天气的征兆……

如果夏天是一个形容词,她也一定会拿来形容世态的变幻莫测,如同随时变化形状的云彩,还有我们始终无法掌控的天气。还记得上周大雨过后,那片让所有青岛人都惊叹不已的雨后晚霞吗?对照《云彩收集者手册》,它是一片被夕阳渲染、映射出地球阴影的复高层云。既然无法掌控变化,那就去理解变化、追随变化。我们的夏日旅程,或许可以从辨识一片云的形状开始。

以微妙万物拼接夏天的形状

夏天从何时起才算正式到来了呢?依照节气,不是立夏,也不是夏至,当从“小暑”计:这一时节在热浪和湿气的作用下,农作物进入生长成熟期,经过烈日的炙烤、暴雨的洗礼,终于印证了作物个体生命成长的意义。因而,夏天的属性是茁壮。而此时正是茁壮感官的最佳时机。

素以对事物观察细致入微闻名的挪威作家卡尔·奥韦·克瑙斯高会带我们进入他的夏日感官世界。在那里,看似普通的事物,洒水器、栗子树、短裤、泡沫、蜗牛、果蝇、蝙蝠、烧烤、蚯蚓、眼泪、冰激凌、草坪、冰块、游乐场……微妙拼接出他所感受的夏天形状。

他写夏日的微光:“‘看那边,’她说,‘在树上,你看到它是如何发光的吗?’我坐了起来,看着她示意的那棵树。这棵树长在狭窄河流的另一边,小河沿着公园的边缘淌过。河床太低了,我们看不到水。因此,在粗壮的树干上闪烁的光的反射,看起来脆弱而透明,似乎来自树本身。/我们俩坐在那里看着它。光线像水一样流动着,摇晃着,细细流淌着。我在想,当世界如此平静而美丽,充满鸟鸣和阳光、流淌的河水和静止的树木时,怎么可能走进一所学校,向周围的一切疯狂扫射,杀死看到的每一个人,包括孩子和成年人。”

急转之下的笔锋让人心惊,作家将我们置于两种截然对立的存在之中,他说:“这一定是因为存在的和发生的遵循着两条不同的路线:一条是亘古不变、不断重现、永恒美丽的世界,另一条则是主要属于人类的行动和情感驱动力,两者擦肩而过。如果这些通道没有保持畅通,如果它们没有保持开放和自由,而是被堵塞和黑暗的,它们就会变成主导者,就会成为我们,我们每个人或多或少都会遇到这种情况。在这个世界上做人和不做人都是危险的。它一直是危险的,未来也将是危险的。”这一切的发生,让他更加珍惜当下的美好:“这个夏日午后,当我看着水中的倒影在树干上来回滑动时,我就是这么想的。我知道我会永远记住眼前的一切,因为是和她一起看到的。”

他写泡沫,感同身受于这一对时间有着不同感知的微小生物的存在:“对它来说,一秒钟就是永恒。如果我们进一步想象,不仅时间是相对的,空间也是相对的,整个宇宙都可以容纳在一个气泡中,……这种生物最终会得出一个必然结论:宇宙大爆炸就像香槟酒瓶塞砰的一声,宇宙就像一堆气泡,沿过狭窄冰冷的瓶颈一直上升,落入等待的香槟杯中,在某处公寓里,在人们干杯时闪闪发光?”

他写十六岁夏天与斯汀的音乐相遇时的悸动:“有那么几秒钟,我的灵魂仿佛在颤抖。我心中充满了最奇妙的感觉。然后,它们退去了,就像海滩上的浪花,你可以想象它高高地冲上海岸,打湿了那里干燥的岩石,我又回到了日常生活中。”

对克瑙斯高而言,夏天如同一个容器,承载他如冰块般碰撞掀起的人间清醒的内心风暴,也封存他珍视的眼前一切小美好。而这正是他的夏天形状。

用诗歌与预言挑战山川之旅

当当代最好的行走文学作家、剑桥大学教授、最年轻的布克奖评委会主席罗伯特·麦克法伦在夏天决定去荒野山川,他开启的是一场科学与诗意交汇,心智和体验共情的穿越风景的旅程。

如果你要写山川,就不能只写山川。所以,麦克法伦在《荒野之境》中这样写山川——从苏格兰凯恩戈姆冰川蚀刻的山谷,到阿尔卑斯积雪消融的山脊,再到天山山脉的冰斗,历经冻伤与岩崩,亲身感受高山世界偏僻与宁静、荒芜与惊奇、危险与希望交缠的诱惑,并在通往陡直冰封的高山时唤出一代代奔赴群山的肉身和心灵,绘制出我们隐秘的内心风景:我们所说的“山”,是地球物质形态和人类想象力的共同产物,是我们的心灵之山。

夏季是适合挑战的季节,当你读书时,当你走在户外时,你都可以幻想自己和麦克法伦,和一代代先行者们一同去往山川荒野。在《念念远山》里,他描写了1672年的一个夏日正午,在米兰和日内瓦,居民们正在欧洲的烈日下挥汗如雨,而海拔数千英尺之上,辛普朗山口的雪地里——阿尔卑斯山脉的几处主要交汇点之一——托马斯·伯内特却在瑟瑟发抖。和他一起战栗的还有一众欧洲贵胄,“时值夏季,这里却遍布高高的雪堆,被风雕琢后凝结成冰,而且显然对阳光无动于衷。雪在日光下金光闪闪,而在背阴处看,又是软骨头那奶油般的灰白色。到处散布着房子大的岩石,向四周投下交错的蓝色影子。远远从南方传来雷声,可看到雷雨云砧。远在伯内特脚下数千英尺外,聚集在皮埃蒙特上空。他高兴地发现,自己在风暴之上。”

在《念念远山》的“冰川与冰:时光之流”一章,麦克法伦描写了1860年盛夏的霞慕尼冰川“衣裙窸窣”的盛况,在“冰海冰川”之上,阿尔卑斯的天宇之下,“男的穿深色粗花呢衣裳,女士们则身着宽大黑裙,帽子边缘垂下平纹细布缝制的薄网纱,以呵护肌肤不为阿尔卑斯的骄阳所伤,这阳光会从冰面反射上来,晒伤鼻孔内侧和眼皮下缘。无论男女都足蹬防滑靴,每人紧握一根四五英尺长、底端镶着金属尖牙的登山杖。”这些人带着如夏日般炙热的情感,观察冰川表面散布的那些比房子还大的巨砾,它们是被雷电从四周山上劈下的,而他们喜欢观察自己最中意的那几块巨石在一年间往下游移动了多少。胆大的人会在巨石的阴影里吃午饭——他们称之为冰川之桌。

而作为上述这些冒险家们的先驱,就不得不提英国诗人雪莱在1816年那个名存实亡的夏天(这一年北半球天气极其反常,被称为“无夏之年”)去了阿尔卑斯的冰川。在给友人的信中,他颇带些戏剧色彩地预见未来冰期的情景:“我不会追问布封那崇高而悲观的论点——我们居住的这个世界会在将来某天,被来自极地或各处高山顶峰的冰雪侵占,变成一大块结了霜的土地。”这番地球冰冻的未来景象,在那个气候异常的夏天显得格外可信。

同一年的七月,与雪莱一起在欧洲大陆度假的诗人拜伦,也从“冰川那躁动的寒冷巨体/日复一日向前挪移”中看到了一种可怕的势不可挡,他的名诗《黑暗》就作于那年夏天,开头这样写道:“我做了一个梦,又不全是梦/明艳的太阳熄灭了,群星/在永恒的太空中摸黑游走/毫无光彩,没有轨道,而冰封的地球/盲了眼,暗了身子,在无月的空中摇荡……”两个世纪前,诗人就以夏日般火热的激情想象,预见了自然与气候变化所致的末日景象。

呼吸城市充斥着的夏天气味

诗人似乎总是拥有最敏锐感官的冒险者,因此海德格尔对诗人给予厚望,称他们“体验着病态的、不美妙的事物”,“他们的吟唱充满景慕,欢呼着存在的完整大地”,他将他们看作“匮乏时代”的希望,而所谓的“匮乏时代”即是指众神退场,众生茫然,痛苦、死亡和爱的本质被遮蔽,世界滑入漫长蔓延的暗夜之时。在他看来,诗人里尔克位在此列。

作为里尔克唯一的小说作品,《马尔特手记》在2024年由上海文艺出版社全新出版,并列入了夏季首发重点书目,这部由71个没有连续情节、不讲时间顺序的笔记体断片构成的小说,诠释着共同的主题——爱与孤独、命运与生活、身份与角色、艺术家与人群、个体与信仰……开场主人公马尔特在日记中记下的情境即发生于一个充斥着各种令人不悦的气味的夏日城市老街上。

诗人里尔克在小说中这样描写老街的夏天气味:“那么,所以说人们来到这里是为了生活,我反倒觉得这里弥漫着死亡的气息。……开始闻到巷内从四面八方飘来的混杂气味。就可辨识出来的,有像是三碘甲烷、炸薯条的油脂、恐惧的气味。所有的城市在夏季都充斥着各种气味。然后见到一栋奇特的、仿若罹患白内障的房子,地图上并未标示这栋建筑,不过大门上面的字迹还清晰可辨:Asyle de nuit(法:夜宿所)。……还有什么呢?一名小孩,躺在一辆停住的婴儿车上,……小孩睡着了,嘴巴张开,吸进三碘甲烷、炸薯条的油脂、恐惧。这没什么。重点是人活着。这是重点。”

评论界称这部小说是成长小说与艺术家小说的混合体,虽然没有完整的故事情节,那些有关爱与孤独、疾病和死亡、恐惧和不安的只言片语,即便在今天看也依然与我们的现实生活息息相关。小说中的马尔特这样自语:“一个人孑然一身且身无长物,携着一只皮箱与一个书箱且其实并非受好奇心驱使地在世界各地奔波。这究竟是一种怎样的生活:无房舍,无继承物,无犬。如果能至少拥有回忆啊。但谁又拥有呢?……也许必须年迈,才能得到这一切。我想年老于我,会是有益的。”他亦这样评价他的邻居:“有一种生物全然无害,即便落入你眼帘,你也几乎不会注意,顷刻又将之忘却。然而,一旦经由某途径悄悄进入你耳中,即会在里面作茧,孵化。甚至还见过一直渗透进大脑,在此器官内大肆繁衍的案例,类似于从大鼻钻入犬体的肺炎球菌。这个生物即是邻居。”

正如本书的导读中所言:“马尔特记下的文字,从最初的印象到童年的回忆,再到故事的讲述,既是艺术上的成长,亦是他向着人最本真的存在方式的深入。马尔特作为艺术家的成长,不仅转化了人的存在方式,也转化了整个世界的意义。”或许在夏天读它,你会呼吸到那一刻城市特别的气味,并因此保持清醒。

以温暖的共振触摸身体里的夏天

真正写出夏天的气息的是阿莉·史密斯,在她的季节四部曲《夏》中,她写道:“夏天就像沿着一条路一直走下去,就像此刻一样,向着光明和黑暗前行。因为夏天不单纯是愉快的故事。因为如果没有黑暗,也就没有愉快的故事。而且夏天必然纯粹代表着一个想象出的结束。我们向它前行,本能地喜欢它,必然意味着什么。我们全年一直在寻找它,期望它,向它前行,就像地平线承诺着一场日落。我们总是在寻找一片成熟的展开的树叶,一片展开的温暖,一份承诺,很快有一天我们肯定能够放松休息,享受夏天的滋养;很快有一天我们会得到这个世界的善待。就好像真的会有一个更友善的结局,不只是一个可能性,而是确凿无疑的,你的脚下将自然会铺上一片和谐,仿佛一片阳光灿烂、独独为你展示的风景。就好像一直以来,你在地球上的时间,都是为了能在一块温暖的草地上愉快地舒展全身的肌肉,嘴里叼着一根甜甜的长草茎。无忧无虑。”

夏是小说的一个母题。如果你读过该系列前三部《秋》《冬》《春》,那么在第四部《夏》中,你会发现前三部中的人物在此相聚,在这个耀眼炙热的夏天开启了一场希望的共振。就像小说开头萨莎感觉的那样:“萨莎的胸口充盈着一股温暖,她很小的时候曾问妈妈这是什么,因为这感觉实在美好,妈妈说那是你身体里的夏天。”

故事里,人们在夏天怀着共同的破碎记忆相遇,这是有关疫情的记忆。《夏》以更尖锐的笔法切入现实,将人物置于疫情时代,延续凌乱、错时的意识流风格,描绘社会和个人在这种普遍困境下更深入的难题。小说中,莎士比亚《冬天的故事》是一个不朽的故事,它在80年代的夏日上演;《秋》的主人公丹尼尔回归,断续的回忆和夏天的拘留营有关;萨莎写信给处在隔离中的陌生人希罗(Hero,英雄),她说楼燕会带着夏天的口信,带去最温暖的祝福。

译者刘慧宁说,这本书适于与维瓦尔第的《夏》一同在夏季“享用”,那音符中暴风雨的旋律正是我们黑暗与光明共生的如夏人生的写照。