■卡夫卡的绘画作品

《卡夫卡日记》 中国国际广播出版社2021版

《卡夫卡传:早年·1883-1910》(德)莱纳·施塔赫 著 任卫东 译 上海贝贝特/广西师范大学出版社2022版

《卡夫卡传:关键岁月》(德) 莱纳·施塔赫 著 黄雪媛 等译 上海贝贝特/广西师范大学出版社2022版

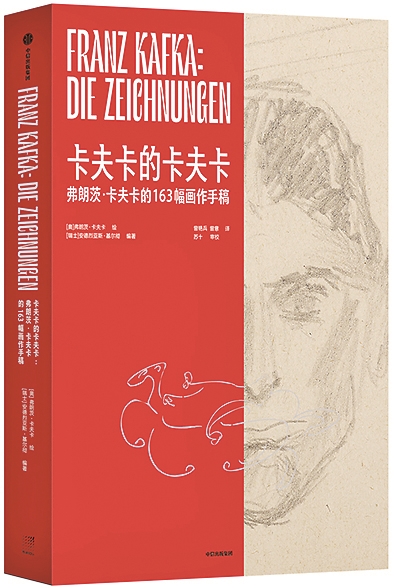

《卡夫卡的卡夫卡》 (奥)弗朗茨•卡夫卡 著 中信出版集团2024

“变形的人:卡夫卡精选集”(卡夫卡去世百年纪念版),包括《美国》《审判》《城堡》《变形记》和《卡夫卡谈话录》,卡夫卡作品精华全景展现,人所深陷的孤独和恐惧从未如此清晰。 (奥地利)弗朗茨·卡夫卡 著 米尚志/赵登荣 等译 译林出版社2024

青岛日报/观海新闻记者 李魏

2024年6月3日,卡夫卡逝世100周年。北京的中信书店售卖与《城堡》同名的甜品和一款名为“寒鸦”(他的自称)的三明治;青岛的不是书店邀请读者品尝卡夫卡葱油面,续写他的日记;当代文青们仍热衷于抢购一款印有他箴言的帆布包“尽管人群拥挤,但每个人都是沉默和孤独的”……人们以日常的方式纪念这位被奉为20世纪现代主义文学之父的“非职业作家”。一个世纪过去了,卡夫卡不仅是影响力堪比但丁、歌德的现代主义文学之父,更是生活在我们身边的永远神情忧郁的少年,说出我们未敢言说的真实内心——“此生的快乐不是生命本身的,而是我们向更高生活境界上升前的恐惧;此生的痛苦不是生命本身的,而是那种恐惧引起的我们的自我折磨。”——

卡夫卡活了40岁,短暂的一生,他是观察的旅行者,充满幻想的孤独者,也是反讽大师和焦虑的禁欲主义者,作为20世纪最具影响力的作家之一,我们目睹他笔下的K,在《审判》中身陷不可对抗的外部之力以及现代生活的荒谬;《城堡》中的另一个K,努力寻找自身的意义和外在的认同……他以荒凉破碎构建的世界图像,捕捉现代人内心深处的焦虑与恐惧、生命的踌躇和无意义。加缪说,我们必须承认卡夫卡作品的伟大和普遍性,因为他如此透彻地表现了从希望到恐惧、从绝望的明达到自愿的被骗之间的平庸道路。他的作品是无所不包的,因为其中表现了逃避人类的人这个激动人心的形象。

我们中谁没有经历过他小说中人物经常经历的那些“卡夫卡时刻”呢:在梦中张皇失措,找不到出口;荒唐滑稽、让人哭笑不得的场景;似是而非、真假难辨的“说理”,欲拒还迎的暧昧……小说中生活的不可预测性在现实中似曾相识,即便今天他依然称得上是精神困顿者与孤独者的“嘴替”,当代人心灵的代言人。

或许正是这样的卡夫卡才值得我们纪念。正如奥地利驻上海总领事馆总领事Helmut Rakowitsch先生在日前的一次纪念活动中所言:

他的作品挑战我们反思自己的生活、我们探索的系统以及我们经历的内在蜕变。经过他独特的对超现实与凡俗的融合,卡夫卡迫使我们直面定义人类状况的不确定性和荒诞性。他对身份、权力和异化的探索在今天仍然像以往一样具有现实意义,鼓励我们在一个常常看似难以理解的世界里去质疑,去同情,去寻求理解。

小说内外的“外来者”

卡夫卡并非一位职业作家,他以保险行业法务人员的职业身份生活于他的时代,写作只是他的副业,而或许正因如此,他才能够将职业与私人生活中对世界的观察、体会、思考和困惑,融入作品,写出所有现代人共同面临的困境。

《卡夫卡传》的译者黄雪媛认为,卡夫卡是如同普鲁斯特、拜伦、策兰一类的作家,其生平经历与作品密切关联,策兰曾说:“我没有写过一行与我的个人生存没有直接关系的诗句”,这句话同样适用卡夫卡与他的小说的关系。

卡夫卡的创作生涯堪称一种纯粹的个人写作状态。他的写作,不是为了公开发表,也不是所谓的为知识分子群体,而是一种纯粹意义上的个人写作,这让他更真实、直接地面对个体的处境,令他人感同身受,而这显然与他的经历和秉性相关。卡夫卡的性格极端内敛,甚至有些社恐,在现实生活中是一个典型的弱者形象,敏感而脆弱。在去世前的一两年曾经他写过一篇小说《地洞》,主人公“我”很奇特,是个为自己精心营造地洞的小动物。评论家们认为,这只小动物正是卡夫卡的自我隐喻。他有一段重要自白与此呼应:“我最理想的生活方式是带着纸笔和一盏灯待在一个宽敞的、闭门杜户的地窖最里面的一间里。饭由人送来,放在离我这间最远的、地窖的第一道门后。穿着睡衣,穿过地窖所有的房间去取饭将是我唯一的散步。然后我又回到我的桌旁,深思着细嚼慢咽,紧接着马上又开始写作。那样我将写出什么样的作品啊!我将会从怎样的深处把它挖掘出来啊!”

他如同小说《城堡》中的K,是一个进入不了城堡世界的外来者,这位冷峻、消瘦、敏锐的保险公司职员,在他所处的时代让人倍感陌生。在被其人其作品深深震撼的中国作家余华看来,卡夫卡一生所经历的,正如《城堡》中的主人公K,那不是可怕的孤独,而是一个外来者的尴尬,是一种“与这个世界和所有人格格不入,同时也和自己格格不入”的感觉。

在《卡夫卡是谁》那本牛津通识读本中,作者、牛津大学的德语教授里奇·罗伯逊这样写道:“卡夫卡神话,就像拜伦神话,是作者自己塑造的,我们没有可能越过这个偶像去发掘真正的卡夫卡……那个焦虑的日记作者,那个无休止地给菲利斯·鲍威尔和密伦娜·耶申斯卡写着发于痛苦而又让人痛苦的书信的人,和那个极有才干的职业人士、那个热心的业余运动者、那个不时快意忘情于成功写作中的小说家一样,都是真实的卡夫卡。问题的关键不在于纠正卡夫卡的偶像形象,而是要回到卡夫卡的作品里,去发现他如何将自身经历和生活情境转化成这个形象。”

他是终结或者开端

冒险小说甚嚣尘上的年代,少年昆德拉偶然打开了一本他从未听说过的作家的书:“那是战争快结束时。在我父亲的书橱里,有一本捷克语版的《城堡》……我不知道作者的名字。我刚刚看完《三个火枪手》,这两本书我同样喜欢。”米兰·昆德拉说:“卡夫卡带来了崭新的东西,在他之前不存在的东西,是一种不同的想象。这想象仿佛是梦的想象,将您引向一个世界,那里所发生的事都不像真实的。直到卡夫卡……人们无法想象一部小说可以不像真的。卡夫卡一下子释放了幻想,而他的想象有某种特别美的东西。”显然,卡夫卡在他所处的时代并不为大众所知晓,只在小众中倍受瞩目。

在译林出版社举办的“百年经典与永恒困境”卡夫卡逝世100周年纪念和图书品读活动中,评论家赵松将卡夫卡绵延百年的人气归结为他的未来属性:“他属于他那个时代,又超越了那个时代。他有一种跟我们当下更接近的精神气质,或者说,他对人的缺陷的理解,包括人性本身问题的理解,始终保持着鲜活的状态。他处在一个现代社会即将成熟、一个旧时代即将瓦解的临界点上。他的敏感度是超前的。”

卡夫卡自己曾有一句名言:“我是终结,或者开端。”从某种程度上阐明了他与他所处的时代之间的关系。卡夫卡已然处于技术时代,而已不再是优雅与“慢生活”至上的歌德时代。第一次工业革命带来一系列社会变革,正如同今天人们身处互联网及人工智能时代的变革之中,如此背景之下,歌德所代表的德意志文学之正统已然无法令快节奏中的焦虑的人们感同身受。在复旦大学德语系教授李双志看来,卡夫卡终结的是一种对单纯的美的天真的幻想,但是在他的作品中突然出现的光怪陆离的世界,好像把所有的时间和空间扭曲了,“它不再是重新慢的那个马车,他突然之间走上了高速,突然之间我们所有的浪漫都被困在路上,我们是被困住的人,这种困住终结了之前所有英雄主义的、浪漫主义的情怀,它变成了进不去的门,变成了荒野,变成了城堡,这就是卡夫卡所描写的景象。”

李双志说,正是卡夫卡的这种流转时间和空间的能力,改变了以往的文学史或者是终结了以前的文学史,他所打开的是另外一种美和奇特,这种奇特的美和魅力成为我们今天对文学的理解。

英国大诗人奥登曾有一句著名评价:就作家与他所处的时代的关系这一角度上看,“卡夫卡与我们时代的关系最近似但丁、莎士比亚、歌德与他们时代的关系。……卡夫卡对我们至关重要,因为他的困境就是现代人的困境。”

福楼拜的精神之子?

作家余华将卡夫卡看作是文学史上的一个异类:“在卡夫卡这里人们无法获得其他作家所共有的品质,就是无法找到文学里清晰可见的继承关系。” 而卡夫卡则自称是福楼拜的精神之子,一个遥远的后代。他毫不讳言对福楼拜的崇拜,福楼拜是19世纪真正现代小说的开端,他影响的作家包括普鲁斯特、乔伊斯,也包括福克纳和海明威,很多现代主义的作家都源自于福楼拜。福楼拜与同时代的巴尔扎克、狄更斯不同的是,他赋予了小说虚构文体本身的完整性,并非描写描摹的精确,而是效果的精确,抵达一种精确的效果以及语言近乎完美的干净。

作家赵松将卡夫卡放置于现代小说的前端,认为他与普鲁斯特、乔伊斯以至穆齐尔,共同把现代小说引向了一个从未有过的方向。19世纪的现实主义、批判现实主义小说,更早的浪漫主义小说,都强调模仿现实,尽可能营造与现实相似的图景,甚至带有一点社会历史研究的图景,而卡夫卡的小说则将世界置于人的意识中,我们梦到的,幻觉的抑或一闪念之间,都是世界的一部分。

在写小说《美国》时,卡夫卡在日记里说,最初想写一个狄更斯式的小说。但实际上他对狄更斯并不满意,认为他的文体拖沓,最后他表示要用自己的方式去写:从灵魂深处调来两束光重新照亮这些事物,要使小说变得更加个人化。

李双志则从新出版的《卡夫卡的卡夫卡》中那些略显稚拙的素描画中发现卡夫卡文本的另一个特征。那些画作大都没有面孔,或者脸已经简约到只剩下一只眼睛。“结合他的文本看,你会知道他越简约,它的线条越简单,其实越有力量,你无法想象的一种力量。仔细去看就会发现它们肢态的扭曲。卡夫卡简单几笔,就勾勒出一个被困住的人,就像我们中文里的‘囚’字,一个人被框在框框里,这种困窘,他用了一个极强的密度,而人物的描写又是简约的。”这正是卡夫卡小说文本所具有的质感,他用极强的密度来分享他的思想,不靠情节,而是靠反反复复地纠结,李双志认为,卡夫卡之所以成为文学经典,很大程度上是因为他不断地跨越时间的距离去共鸣,他与我们共享共同的关键词,那就是困境。