《低处飞行》 王计兵 著 作家出版社

《东北故事集》 迟子建 著 人民文学出版社

《认识我的人慢慢忘了我》 周 慧 著 黄灿然 选编 上海文艺出版社

《未经删节》 (英)戴安娜·阿西尔 著 曾 嵘 译 后浪/四川人民出版社

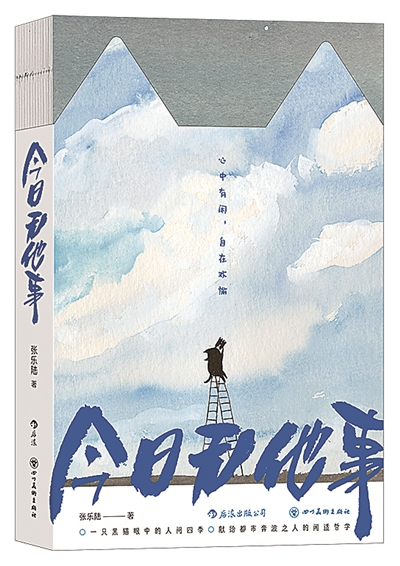

《今日无他事》 张乐陆 著 后浪/四川美术出版社 作者张乐陆的中国传统水墨写意画集,以一只黑猫为主角,带领读者发现生活中稀松平常的闲意,感受喧嚣都市里卸下烦忧的“闲适哲学”。张乐陆化身的这只黑猫,像千千万万个在都市奔波的普通上班族一样,体味三餐四季。用独特且波澜不惊的幽默,将人间日常的沉重、尴尬、愤怒、嫉妒、失落、孤独、无聊情绪演绎得淋漓尽致,传达出对时间流转、世事变迁的逍遥、豁达与知足态度。

《写后即焚》 (英)莎朗·琼斯 著 张 淼 译 后浪/北京时代华文书局 这是一本用文字探索和记录内心真实自我的互动书,一本需要读者亲自完成的“秘密日记”,也是一本关于自我发现的答案书。书中罗列了精心设计的趣味问答:喜欢的书、音乐、城市、名人;生活中的小美好;里程碑事件;遗憾/困扰你的人事物;无法原谅的人事物;未来的计划;遗愿清单……引导你静下心来,在文字中“内观”过去、现在和未来,勇敢面对、接纳最真实的自我。写后即焚,清空所有烦恼、焦虑,重启一段新的人生旅程。

《银河边缘017:关于你的真实》 杨 枫 主编 新星出版社 一本科幻类Mook,以幻想叙事探索现实的情感与心理。主打篇《关于你的真实》来自一十四洲,小说主角用社交网络的方式记录下自己与爱人的种种过往、呼唤和挣扎。原本幸福的他因为亲眼看见了爱人发间的一串编码,曾经的真实的一切一夜间分崩离析,变为虚空。真实还是虚伪?相爱还是怨恨?这是AI世界的人类与机器间的命题,也是真实世界中人与人之间始终要面对的问题。

□青岛日报/观海新闻记者 李魏

我们刚刚见证了人生中的两大奇迹:OpenAI的视频模型Sora能瞬间把想法转化为逼真影像,引领AI革命;国民第一喜剧女明星逆天暴瘦增肌,成功减去一半体重。原本不相干的两件事带来的视觉震撼,背后同样是真实与虚幻不断模糊的界限,原有的生命经验彻底崩盘。科技的加持之下,人类在一念之间就能改变形象和命运,瞬间即可创造一个真实的虚拟世界。

科技愈演愈烈,摒除一切低效的看似无意义的经验过程,只专注于结果的达成,却也消磨了人类与真实世界之间深切的联系,这反而成为生命发展进步的标识与意义。文学家们早已预见了一切,他们不断提醒我们,生命的尊严与它真正的意义,恰在于那些看似无意义的主观体验之中,加缪在《西西弗的神话》中说:我们不再执着于某个山顶,不再执着某种更好的生活,我们要做的是在有限的生命里获得尽可能多的生命体验,体验更多而不是体验更好,以一种澎湃的激情投身于生命本身,而不是追求某种结果,这就是我们反抗的方式。加缪在他的时代所感知并反抗的荒诞,对应了今天科学发展带给人类的无措、失序处境。未来身处AI世界的人类,将如何自证生命的虚实,解读人生的意义与价值?丰富且真实的生命体验或许是化解危机的唯一路径。

在这个一年之中最为盛大的节日落幕之际,保罗·柯艾略在经典之作《牧羊少年奇幻之旅》中的话给予我们更多启示,他说:“生活就是一个节日,是一场盛大的庆典,因为生活永远是,也仅仅是我们现在经历的这一刻。”我们特别寻到几位以澎湃激情投身于生命本身的写作者,描摹他们生活的“这一刻”。他们或是直抒胸臆、感性发声的普通人,或是技法老练地讲述自己和他人故事的过来人,而他们真情实感的“这一刻”,正如一场盛大的节日庆典,足以激活每一个真实生活中迟钝的灵魂,辨识一切AI的虚设。

但愿从今往后,我们经历的每一刻都是节日,如同盛大的庆典般充满了无法被AI捕捉与模拟的真实生命印记与体悟。

匍匐在低处也要乘诗意飞行

2023年,超级网红外卖员王计兵以两本诗集成功破圈,他收获了“来自底层中国的行吟诗人”的赞誉,第三本诗集《低处飞行》在2024新春由作家出版社推出,记录了一个普通人匍匐且飞翔的日常。他讲述自己在得到无数“恩情”后的别样经历与感悟,真实得让人心痛,却充满了励志的能量。

做过捞沙人、建筑工人、摆摊小贩、甚至是拾荒者……经历诸多职业体验后,王计兵成了一名外卖员。前半生,他与大多数迫于生计的平凡人一样,生活在“低处”,而这似乎也让他有更多机会细致入微地观察体悟身边的事物、人情的冷暖。2023年末的一次采访,他坦言在自己从事过的岗位中,外卖员是他最喜欢的,“骑在电瓶车上,听着耳边呼啸而过的风,可以体会到一种飞翔般的自由”,这近似于诗歌赋予他的奇妙感受——

“谁说展翅就要高飞/低处的飞行也是飞行/也有风声如鸟鸣/有车轮如流星/包装上贴着的订单/白纸黑字,急急如律令/是公文也如神符……把秒针和分针铺在路上/像黑白有致的琴键/谁又能说曲高必和寡/这低在大地的声音/才是万物向上的乐章……”

不是每个人都可以成为诗人,但相信每个人内心深处都潜藏着诗意,缺乏的只是发现、唤醒与激发。在快节奏奔跑的时代,情感与灵魂格外需要倾诉、抚慰与安放,而写诗则是王计兵的救赎,心中有诗意,哪里都是土壤,都能开出绚丽的花。

他写对诗歌的热爱:“如果说生命是空地的话/诗歌就是落在我空地的一场大雪/它不能改变什么/甚至太阳出来后会让我的路更泥泞/但它会让我的这片空地不是真的空白/它白得精彩”;“我写诗越写越短/读诗也是/每次打开手机/总是钟情于那些三言两语/而长一些的/读之前就开始担心/等餐的间隙时间读不完/我不想在送餐的途中/像一只鸟/叼着一只虫子在飞/这会让我想起/风雨中的鸟巢/和那些嗷嗷待哺的雏鸟”;写思念:“今夜的月亮,是一枚沾着泪水/在岁月里磨亮的凶器/站着伤心,躺下伤神/半枚又过于像坟/有心砸碎了它/又担心我的双亲,无处容身。”

他的诗自带朴素的热望,那句阅读量过千万次、广为传诵的诗句:“从空气里赶出风/从风里赶出刀子/从骨头里赶出火/从火里赶出水”,被称作“真正劳动者的诗歌”,也在新诗集里得以光大:“我羡慕那些率先下车的人/他们离家那么近/也钦佩那些最后下车的人/他们走得那么远。”他用平实、简短而充满意趣的诗句,让我们重新审视生活的点滴,感受低处的飞行,正如他描摹一朵花:“这么小的花/认真地开着/认真地爱着这个人间。”

视域拓展中感受日常与世界的新鲜能量

那些生活在我们身边的普通人,那些在平凡中闪耀出不平凡光芒的素人的书写,总是更具有令人信服的感召力。这或许能够解释为何豆瓣2023年度文学榜单上,居榜首的是素人作家杨本芬关于老年生活的《豆子芝麻茶》,非虚构榜首则是另一位素人写作者胡安焉的《我在北京送快递》,在2024年,他的一部小说新作和一部自传已经进入了出版序列。相较于学院派精致的真知灼见,大众读者则更易于被独特的质朴与共同的生命经验俘获芳心。

在2024年2月面世的新书中,诗人、翻译家黄灿然选编了一位40岁才开始写作的女性作者周慧的散文集《认识我的人慢慢忘了我》,这位名字普通,长相平平,写作之前普通,写作之后依然普通的作者,是他在洞背村居住时的邻居,他与朋友们称之为一位文友。正因为对于洞背村的熟悉,周慧对洞背村的环境的精微感受力让他佩服到惊诧。他称她“未受过文坛的美学标准或流俗的污染或影响。还有一点更重要,她读的书几乎都是翻译的。就是说,她连阅读方面的语言氛围和文学氛围也差不多跟文坛绝缘。她是属于那种刚开始就获得自己的独特性的作家,字里行间散发着浓厚的原生味。”

以周慧为标尺,黄灿然愈发明确了好的散文的一个标准:它必然是一种高密度的诗意的存在。在他看来,周慧正是这样一个充满了诗歌质感的人,她写《海里一艘静止的船》,“海是外海,辽阔湛蓝,总有一艘待命的巨轮,晚上亮起灯光,像天上的星星坠落下来,又像船飞起了,浮在半空”。你还可以把这部书看作是一个湖南农村小姑娘一路成长,然后到深圳拼搏终于成功了的故事,只不过这成功不是变成大公司女掌门,而是变成一个女作家,“她的拼搏是拼搏着不去拼搏,终于赢得没有财富的自由,过上使贫穷微不足道的生活,住着山水环抱的准豪宅,清闲得连一阵风的掠过,一只猫的进门,一枝花的枯萎都会引起她灵魂的骚动。”

黄灿然对于“普通”的写作者周慧的讲述,也让我们重新收获了当下文学存在的意义,他说:“当一个人例如周慧拿起笔来处理她与世界的关系时,她记录,她思考,并在记录和思考中扩展和放大她的视域。她原本惯性的、几乎无知觉的日常性突然有了一种新鲜感,周围原本似乎昏沉的世界突然活了过来。这是因为她自己警醒起来了。她能够感受日常和世界的能量,包括世界的光,世界的绿,世界的广度和深度。她自己的生命不仅变成真正的生命,而且她还能够把自己这种体验通过文字表达出来并输送给别人。同样地,她的语言也会因为她警醒而警醒甚至惊醒,有了崭新的意识和生机。这是一种双重的获得和双重的喜悦。既更新了自己的感官,也更新了读者的感官。”

冬天的故事总隐含生命的坚韧、美好与安详

2024年迟子建新作《东北故事集》出版时,她特别发了一条微博,“这个冬天我们‘尔滨’人都在‘猫冬’,把冰雪美景留给南来的小金豆们。封面稚嫩小画由我绘就,愿北方的原野,岁岁繁花似锦!”提到东北文学,绕不开黑龙江作家迟子建。19年前首版的《额尔古纳河右岸》,至今仍是位列图书销售榜首的畅销经典,她笔下的东北大地总是白雪覆盖,烟火漫卷,隐匿众生苍凉。新作《东北故事集》依旧是白雪覆盖的冬天故事,只是转移到了更加广阔的历史时空。

《喝汤的声音》写于2021年,聚焦海兰泡惨案,虚实之间,作家找到了一个饶河的“摆渡人”,或者说是一个幽灵做主讲人,小说短而精。东北故事的如是叙述信心就这样建立起来。2022年她用中篇营造了第二篇小说《白釉黑花罐与碑桥》,讲述徽钦二帝在黑龙江五国城被囚的岁月,故事是柔情的,又是悲凉的;关于东北的故事,似乎永远离不开风雪天,《碾压甲骨的车轮》写历史人物罗振玉,素材在脑海中发酵的过程中,一只马车轮滚滚而来,从历史深处碾入现实,轰然作响,无论是自然的风雪还是人性的风雪,无论是历史还是现实的歌哭,都让这个文本一开始就沉重有力……

在这本小说集的后记中,已是耳顺之年的迟子健谈及重走东北故地的感受:“世界的颜色仿佛暗了一层,那些隐匿在冻土深处的故事,以前似乎是浑噩的,如今却鲜润明媚,像熔岩一样漫出地层,闪烁着,跳跃着,让我看到了艺术的霞光。”她引用自己在长篇小说《群山之巅》结尾处的按语:“一世界的鹅毛大雪,谁又能听见谁的呼唤”,不胜伤感:“是啊,在这大千世界,滚滚红尘中,谁没有过孤独感呢。这部小说由人民文学出版社结集出版时,我也踏入六十岁的门槛了。六十年,我有四十年是在小说的岁月中。六十年,我有三十多年是在怀念已故亲人的日子里,爱我的和我爱的人,他们永别得实在太早太早……我特别想感谢鼓舞了我的亲人、友人和读者。当然不仅仅是人,还有那山岭间深沉的水流,青草上晶莹的露珠,划过长空的飞鸟,不惧燃烧的太阳,有盈有亏的月亮,踏着泥泞的野鹿,迎风斗雪的苍松,耕田的牛,负重的马,洄游的鱼,等等等等,都让我看到了生命的坚韧、美好、不屈和安详,无言地鼓舞了我。”

从初代职业女性那里收获坦率与自洽

职业生涯50年、直到76岁才退休的黛安娜·阿西尔是二十世纪杰出的女编辑,发掘了许多诺奖作家。在她91岁时凭借回忆录《暮色将尽》斩获科斯塔文学大奖,而《未经删节》则是她的职场手记,其中记录了她的编辑日常,以及为六位作家撰写的人物小传。相信这本今年才引进出版的小书,一定会让回归职场的人们瞬间清醒,因为阿西尔坦诚诙谐的语言时不时就会“刺你一下”。

其中,她吐槽加班:“即使作为编辑,即使我非常喜欢这份工作,我也完全不能接受下班后工作,这充分暴露了我的‘业余’本性。比如开早餐会以及周末把工作带回家,这两件被许多人视为热爱工作的必要证据的事,这两件让那位‘天生的出版商’安德烈·多伊奇(作者的老板)沉迷的事,我却深恶痛绝。在工作中结识的人极少能进入我的私人生活,当然这也因为办公室和我家相距甚远,而家是比办公室重要得多的地方。虽然我为自己在工作里的局限性感到羞愧,但我并不以将私人生活看得比工作重要而感到羞耻,在我看来,每个人都该这样。”

她也谈阅读:“书本能带给我远远超过自身经历的狭隘界限,极大地扩展了我对生活复杂性的认识:它充满了黑暗,以及,还有那一直艰难跋涉的光明。”即便在今天的年轻人看来,这位初代职业女性也是鲜有的人间清醒。

阿西尔以切身经历给予今天的职场人两个忠告,那就是坦率与自洽。她告诉我们:人类有百分之七十是野蛮,百分之三十是智慧,虽然那百分之三十永远不会赢,但总是能影响大众,足以让我们继续前行。”她感谢那50年漫长的职业生涯带给她的扩展、兴趣、愉悦和快乐,因为这是一份属于百分之三十那边的工作。