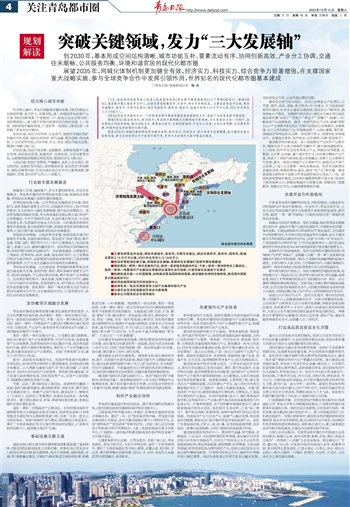

青岛都市圈空间布局图 ■主要包括青岛市全域,潍坊市诸城市、高密市,日照市东港区,烟台市莱阳市、莱州市、海阳市,陆域总面积2.15万平方公里,2022年末常住人口1558万人 ■将沿济青陆海发展主轴、滨海综合发展轴、青烟综合发展轴打造都市圈发展廊道 ■推动莱西—莱阳一体化发展先行区、胶州—高密临空临港协作区、平度—昌邑—莱州绿色化工联动区、海阳—莱阳—即墨海洋产业联动区等毗邻区域深化合作创新,打造同城化发展若干支撑点 ■构建轨道交通一小时通勤圈,加快建设青岛国际枢纽海港,建设辐射全球的空港枢纽,建设国内国际多式联运组织中心 ■协同创建国际海洋科技创新中心 ■培育形成一批具有国际竞争力的产业集群和新兴产业 ■共建东西互济陆海联动开放合作新格局 ■基本公共服务初步实现同城化

□青岛日报/观海新闻记者 杨 光

13日,省政府网站发布由山东省人民政府印发的《青岛都市圈发展规划》(以下简称《规划》)。根据《规划》,青岛都市圈以青岛市为中心,与联系紧密的潍坊市、日照市、烟台市共同组成。主要包括青岛市全域,潍坊市诸城市、高密市,日照市东港区,烟台市莱阳市、莱州市、海阳市,陆域总面积2.15万平方公里,2022年末常住人口1558万人。

《规划》是指导当前和今后一个时期青岛都市圈高质量发展的纲领性文件,描绘了未来青岛都市圈蓝图。

根据《规划》提出的目标,到2030年,青岛都市圈同城化关键领域不断突破,内生发展动力进一步提升,基本形成空间结构清晰、城市功能互补、要素流动有序、协同创新高效、产业分工协调、交通往来顺畅、公共服务均衡、环境和谐宜居的现代化都市圈。

展望2035年,同城化体制机制更加健全有效,经济实力、科技实力、综合竞争力显著增强,在支撑国家重大战略实施、参与全球竞争合作中发挥引领作用,世界知名的现代化都市圈基本建成。

优化核心城市功能

作为核心城市,青岛引领着都市圈的发展。《规划》提出立足国家所需、地方所长、发展实际,进一步增强青岛高端产业引领、科技创新策源、开放枢纽门户、绿色生态宜居等功能。坚持聚湾强心,着力提升环胶州湾都市区的经济高度、人口密度、创新浓度和辐射强度,打造世界一流湾区。《规划》进一步明确了青岛的空间格局。

东部区域,突出文化传承、业态迭代,推进历史城区保护和城市有机更新,强化总部经济、现代金融、科技创新、特色商贸、人文交流等功能,加快市南、市北、李沧、崂山内涵式发展,塑造时尚魅力核心区。

西部区域,突出开放创新、全面提质,发挥高能级平台叠加优势,强化航运贸易、临港经济、先进制造、文化创意等功能,全面展现国家级新区特色风采,塑造综合实力展示区。

北部区域,突出扩容聚能、产城融合,依托上合示范区、临空经济区、高新区等功能区,强化物流贸易、临空经济、科创孵化、国际会展等功能,引导先进制造业有序向北集聚成群,增强城阳、即墨、胶州的产业和人口承载力。

打造都市圈发展廊道

构建核心引领、轴线展开、多点支撑的网络化、多层次发展格局。青岛都市圈将沿济青陆海发展主轴、滨海综合发展轴、青烟综合发展轴打造都市圈发展廊道。

济青陆海发展主轴。以济青综合运输通道为支撑,强化胶州、高密等城市重要支点作用,加强城市间的分工协作和经济联系,壮大沿线中小城市发展规模,提升综合承载能力。推动青岛潍坊同城化发展,率先推进基础设施互联互通、科创产业深度融合、对外开放协同共进、生态环境共保共治、公共服务普惠共享,实现城市功能全方位对接。向西链接济南都市圈及沿黄流域,重点推进科研创新、高端制造等各类资源沿线集聚,打造内接外联、陆海联动的综合发展廊道。

滨海综合发展轴。以海岸带为支撑,推进滨海市域(郊)铁路有序发展,实施西海岸新区、青岛蓝谷“双核”驱动,提升东港、即墨、海阳、莱阳等节点人口和产业聚集能力,推动沿海港口、临港工业区、城镇的融合协作。推动青岛日照同城化发展,深化即墨与海阳的战略合作。向东链接威海、向南链接长三角地区,统筹岸线、海湾、海港、海岛保护利用,大力发展海洋科技与海洋经济,全面增强向海图强发展优势,打造高端要素资源集聚、生产生活生态融合的沿海绿色发展廊道。

青烟综合发展轴。以沈海高速、青荣城际铁路等复合快速交通走廊为支撑,强化即墨、莱西、莱阳等城市重要支点作用,推动沿线城镇、产业园区联动发展,提升高端产业承载能力。加快莱西莱阳莱州一体化发展,发挥交通先行作用,破除三市间行政和市场壁垒,促进资源共享、协作联动,实现县域经济高质量发展。强化莱西—莱阳一体化发展先行区与烟台联动的重要支点作用,向北链接烟台市区,打造优势互补、协同互动的综合发展廊道。

加快毗邻区域融合发展

青岛都市圈将发挥青烟潍日毗邻区域经济联系紧密、人文交往频繁的比较优势,推动莱西—莱阳一体化发展先行区、胶州—高密临空临港协作区、平度—昌邑—莱州绿色化工联动区、海阳—莱阳—即墨海洋产业联动区等毗邻区域在规划布局、交通连接、产业协作、政务服务等方面深化合作创新,打造同城化发展若干支撑点。

莱西—莱阳一体化发展先行区。打造跨区域交通网络,依托204国道打造产业发展集聚带,引导汽车制造、高端装备等产业沿线集聚,推进两地经济开发区整合升级,推动青岛国际汽车城、莱西石墨新材料集聚区、莱阳化工产业园等融合发展,联合建设高效农业产业集聚区。实施“才聚双莱”计划,建立人才评价互认机制。

胶州—高密临空临港协作区。推进济青高速中线(潍坊至青岛段)、309国道等连接两市主要道路建设,协同推进官路水库建设。以大杨路与康成大街作为“两大联动轴”,打造优势互补、协同互动的东西产业延绵带。聚焦胶州机械装备、电子制造与高密精密制造、纺织服装等产业,加强产业协同协作,构建跨区域特色优势产业链。

平度—昌邑—莱州绿色化工联动区。推进明村至董家口高速、新河内陆港等建设,建设跨胶莱河、泽河大桥,提升园区间交通通达能力。构建产业协作体系,建设盐化工、精细化工、石油化工、医药化工等集聚区,承接裕龙岛炼化一体化配套项目。建立跨区域安全、环保、事故响应联动机制、危废运输和处理处置机制等。

海阳—莱阳—即墨海洋产业联动区。加快即墨至海阳市域铁路等重大交通基础设施项目建设,推进青岛地铁11号线等轨道交通延伸与公路网络贯通工程,完善丁字湾—蓝谷公交服务体系。探索“姊妹园”合作模式,谋划建设以青岛蓝谷、莱阳丁字湾滨海新区等为主体的青烟协同发展区,打造科技协同创新中心,做强做大海洋产业链。

基础设施互联互通

基础设施互联互通为都市圈资源高效配置搭建了基础网络。《规划》提出建设轨道上的都市圈。统筹布局以青岛为中心枢纽的多层次轨道交通网络,推动干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路融合建设,并做好与城市轨道交通衔接协调,构建轨道交通一小时通勤圈。推进潍坊—烟台高铁、莱西—荣成高铁、天津—潍坊、潍坊—宿迁及青岛西至京沪辅助通道联络线等干线铁路项目规划建设。实施高速公路“加密、扩容、提速、增智”工程,建设莱州—青岛高速公路项目,谋划烟台—青岛、青岛—诸城、日照—临沂等高速公路项目,优化都市圈高速公路网络布局,畅通对外高速公路通道,加强各市之间快速联通,基本实现每县(区、市)有2条以上高速公路。实施打通城际“断头路”行动计划,力争2025年基本消除城际“断头路”。打造公交“一小时通勤圈”。

加快建设青岛国际枢纽海港。《规划》要求推动青岛港和日照港、烟台港等加快建设世界一流海港,强化与周边省份港口合作互动,共同打造世界级港口群。推动青岛港与日照港、烟台港、潍坊港分工协作、错位发展。

建设辐射全球的空港枢纽。增强胶东机场区域枢纽功能,新开、加密国内外客货运航线,提高与国内外主要城市通达性,建设全国重要的国际中转口岸,打造“东西双向、多点衔接”的空中运输通道。引进基地航空公司和国际知名航空物流公司,强化都市圈客货运全球联结,创建空港型国家物流枢纽。

建设国内国际多式联运组织中心。推动“海陆空铁”四港联动,培育海空港口、国家物流枢纽和上合示范区等物流平台集聚新优势,集中都市圈中欧班列货源,加快推动中欧班列(齐鲁号)发展,构建“通道+枢纽”统筹推进的多式联运网络。

科创产业融合协同

青岛都市圈是海洋科创的高地。提升都市圈科创策源功能,《规划》提出协同创建国际海洋科技创新中心。

以国家海洋科学城为核心承载区,统筹优化基础研究重点领域布局。建设“一谷一区”国家海洋科学城。青岛蓝谷重点建设崂山实验室,高水平建设超级计算中心等科技平台,加强“透明海洋”“蓝色药库”等科学研究。古镇口核心区加快建设中科院海洋科学考察船队,入驻一批国家级海洋重点实验平台,打造国际一流的海洋科教创新高地和海洋科技装备产业引领示范区。

共建滨海科创大走廊。以青岛蓝谷、古镇口核心区、青岛高新区、青岛自贸片区、日照大学科技园、海阳丁字湾双碳智谷、莱阳丁字湾滨海新区等为核心载体,沿鳌山湾、胶州湾、灵山湾、莱州湾等整合创新资源,推动人才、技术、资金在大走廊范围内深度融合、高效转化。

共建现代化产业体系

联系紧密的产业体系,是都市圈得以形成的基础和加速发展的引擎。青岛都市圈将推动创新链与产业链深度融合,培育形成一批具有国际竞争力的产业集群和新兴产业,构建以实体经济为支撑的现代化产业体系。

建设国家战略性新兴产业基地。聚焦装备制造、智能家电、现代海洋等优势产业,协同推进强链延链补链稳链,共同打造世界级产业集群。聚焦新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药及康复辅具等新兴产业,规划建设一批专业化园区,同步布局建设质量基础设施,协作开展关键技术攻关、应用场景推广、重点企业招商,打造一批五百亿级和千亿级产业集群。超前布局基因技术、未来网络、类脑智能、量子信息、深海开发、空天信息、海洋物联网等未来产业,抢占发展制高点。

建设国家海洋经济发展示范区。以青岛沿海区市为重点,联动日照东港区以及烟台海阳、莱阳、莱州等县级市,在海洋科技创新、海洋资源要素市场化配置、海洋新兴产业培育和传统产业升级等方面探索新经验、试点新模式,示范引领全国海洋经济高质量发展。推进集装箱船、大型养殖工船、超大型浮式生产储卸油装置、浮式半潜生产平台、海上风电光电等关键装备研发生产,打造国内一流海工装备制造基地。实施“蓝色药库”开发计划,鼓励发展海洋生物医药、生物制品,打造海洋生物医药产业基地。加快研发防腐、高分子、碳纤维等海洋新材料,延伸海洋化工产业链,提升海水淡化装备集成能力和制造水平。开展养殖捕捞、水产苗种繁育领域深度合作,建设国家级海洋牧场示范区,依托现有交易场所,打造“海上粮仓”。提升航运保险、船舶租赁、海事仲裁等现代航运业服务能级。推进海洋产业与文化产业、旅游产业融合发展,推出滨海休闲度假、帆船运动、海洋垂钓等海洋体验旅游产品。依托千里黄金海岸线,用好山、海、湾、滩、岛等滨海旅游资源,设计推出一批精品旅游线路,共同打造国际滨海旅游目的地。

建设国家级服务经济中心。聚焦现代金融、现代物流、会展商务、工业设计、供应链管理服务等领域,强化城市间服务功能互补和细分领域合作,加快生产性服务业向专业化和价值链高端延伸;聚焦滨海旅游、商贸购物、医养健康、文化创意等领域,培育优质服务品牌和网红产品,推进生活性服务业向高品质和精细化转变。引导现代服务业向中心城市和中等城市核心城区集聚。推动先进制造业和现代服务业融合发展,支持服务业内容、业态和商业模式创新。

建设农业现代化示范区。坚决扛起粮食主产区责任,以平度、莱西、高密、诸城、莱州等县(市)为重点,大力推进高标准农田建设,补齐农业基础设施短板,强化农业气象服务,确保粮食生产稳定。发展现代都市农业,依托大中城市周边地区建设都市圈“米袋子”“菜篮子”“果盘子”“茶罐子”,构建1小时鲜活农产品流通体系。建设一批现代农业产业园,构建“领军企业+产业集群+特色园区”的现代高效农业发展模式,发展果蔬、水产品等优势农产品,叫响潍县萝卜、大泽山葡萄、莱阳梨、诸城绿茶等特色农品品牌。深化现代种业、智慧农机等领域合作。发展海水养殖、海洋牧场、远洋捕捞,共建“蓝色粮仓”。

建设数字经济新高地。深入推进数字产业化和产业数字化,瞄准信息产业重点领域和关键环节,做大做强虚拟现实、人工智能、软件和信息服务等重点产业,积极布局传感器、大数据、云计算、区块链、量子通信等产业;加快数字赋能产业升级,推进人工智能与高端制造业深度融合,发挥工业互联网先行优势,建设一批细分领域产业互联网平台,鼓励企业开放产业场景,打造工业互联网一体化发展高地。系统布局新型信息基础设施,规模部署5G基站,建设“双千兆”都市圈。建设国家级互联网骨干直联点和青岛国际通信业务出入口局。协同推进智慧城市建设,加快都市圈数据资源开放共享,推动电子政务衔接互认,积极发展城市间智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧社区平台,共建智慧便捷都市圈。

共建开放合作新格局

开放是青岛都市圈鲜明的底色。《规划》提出,共建东西互济陆海联动开放合作新格局。到2030年,青岛自贸片区、上合示范区等高能级开放平台制度型开放取得明显成效,面向日韩、链接“一带一路”的国际门户枢纽功能向更广领域和更深层次拓展。

构建东向协同开放格局。依托交通轴、海岸带两条发展廊道与烟台市、威海市开展产业链供应链协作,引领胶东经济圈一体化发展。引领全国构筑中日韩深度合作“胶东渠道”,加快建设中日韩消费专区、中日韩共同投资基金等平台载体,高水平建设面向日韩的国际区域经济合作区,加强“中日韩+X”市场合作,打造我国面向日韩的开放门户和供应链管理中心、面向区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)成员国深度开放发展的重要支点。

拓展西向开放战略通道。强化与济南都市圈协同发展,唱响新时代济青“双城记”,全面融入共建“一带一路”,促进黄河流域城市开放协作和陆海港口联动,打造黄河流域最便捷的出海大通道。加强与郑州、太原、西安、兰州等城市合作,共建沿黄物流大通道和一体化市场体系,推动各类要素在更大范围畅通流动。

提升南向联动开放能力。强化与鲁南经济圈协同发展,延伸拓展与长三角地区及长江经济带在航运贸易、现代金融、高端制造、科技人才等领域的经贸合作,协同建设日照—临沂—连云港现代物流协调发展试验区。加强与海上丝绸之路沿线国家战略对接,全方位推动各领域务实合作,共同建设通畅安全高效的海上大通道,共同推动建立海上合作平台,共同发展蓝色伙伴关系。

推进北向开放合作水平。强化与东营市、德州市协同发展,共同提升北上出鲁通道建设水平。对接京津冀协同发展,主动承接产业转移及北京非首都功能疏解,积极服务雄安新区建设,深化教育和人才合作,鼓励与京津地区高校科研院所、大型企业合作建设科技孵化基地和特色创新园区。积极参与中蒙俄经济走廊建设,深化生态环保、国际产能、基础设施等领域务实合作,全面融入泛口岸经济。

打造高品质宜居宜业生活圈

基本公共服务初步实现同城化,优质公共服务供给能力和供给质量全面提升,社会治理体系健全完善,将推动都市圈人民群众对美好生活新期盼得到更好满足。

《规划》提出共建共享优质教育资源。协同扩大优质教育资源供给,促进教育高质量发展,率先实现都市圈教育现代化。依托部省共建省域现代职业教育体系新模式试点,建设一批市域产教联合体和行业产教融合共同体。做大做强山东省国际商务、青岛电子信息和财会金融、潍坊化工、日照现代制造等联合职业教育集团,高标准建设青岛、烟台国家服务外包示范城市,培育高技能人才。推动大学大院大所全面合作、协同创新,开展学术交流、学生交流、课程开放、跨校选课、学分互认、共建实验室实训基地,加大都市圈高校联合培养研究生力度,联手打造一流大学和一流学科。鼓励在青高校和科教机构加强与都市圈企业的产学研合作,支持其他城市相关企事业单位到在青高校、科教机构设立人才飞地。深化校长和教师跟岗研修工作机制,打造教师成长共同体。

打造健康都市圈。加快优质医疗资源合理均衡布局,推进康复大学、青岛大学等大学附属医院建设,打造紧密型城市医联体和县域医共体。依托半岛中医联盟,加快推进中医药一体化发展,联合建设区域中医医疗中心。着力改善基层医疗卫生机构设施条件。发展互联网医疗,做实胶东经济圈医院协同发展联盟、胶东半岛专科联盟,建立远程医疗合作体系,推动病历和医学检验检查结果跨地区、跨机构互通互认,建立疑难重症会诊和转诊绿色通道,完善急诊急救联动协作机制。

共筑生态安全格局。加强青岛都市圈内外和陆海生态系统的联动,构建以山体、海岸为骨架,森林、河流、湖泊、湿地为主体的“一带两湾三心多廊”生态安全格局。联合建设以丁字湾、鳌山湾、灵山湾、刘家湾为依托的滨海生态带,构建莱州湾、胶州湾两大蓝色湾区,打造大泽山、大青山、珠山、崂山生态绿心,筑牢以潍河—付疃河、胶莱河、大沽河、五龙河、大沽夹河为主体的清水绿廊。