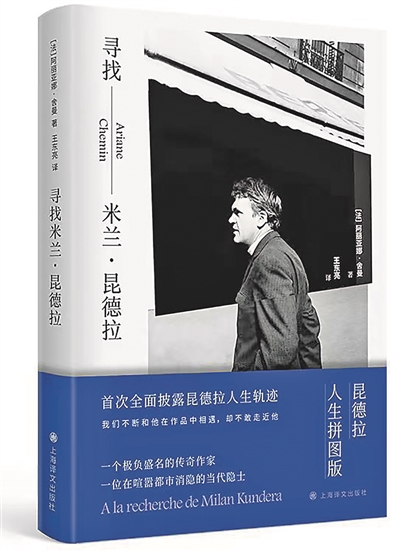

■米兰·昆德拉的最新传记《寻找米兰·昆德拉》

□(法)阿丽亚娜·舍曼

在成为文学明信片语录作家之前,昆德拉完美组织了自我的隐身。

隐身的诱惑产生于1984年,《不能承受的生命之轻》取得成功之后。

这年1月的一个星期五晚上,我在电视上看到了他蓝色的眼睛,听到他倦慵的言谈。较之于这个时代的喧嚣热闹和光影交织,昆德拉的克制内敛、略显刻板的举止、羞怯感以及沉默寡言,在我看来令人心静神安。我喜欢他将隐私敬奉为至高价值这一理念。他对爱情的反思也出色地践行了这一理念。

节目之后,媒体争相采访他。“我谈论自己太多了。”在《巴黎评论》的采访中,他满怀焦虑对自己的朋友、评论家克里斯蒂安· 萨尔蒙说道。一切为了文学并通过文学:从这时开始,昆德拉将自己禁锢在沉默之中。

“1985年6月,我坚定地下了决心:不再接受任何采访。除非涉及版权,从今以后,所有关于我采访的言论都可以被视为伪造。”在巴黎寓所的对讲机上,他借用小说家朋友或冰岛语译者的名字,让人看不出他住在哪一间公寓。如果想让他太太或他本人拿起对讲机,必须遵守密码约定。一声,两声……简直是地下工作者。

昆德拉是个漫游式作家。他写作时可以站着、坐着,可以在花园也可以在书房,可以在自己家也可以在别人家,以一杯白朗姆酒或是一杯培林科瓦克苦艾酒相伴,这是萨格勒布的特产。

他唯一的小任性是海岛。据我所知,这对夫妇曾经想去冰岛隐居,过更加隐姓埋名的生活,可现在他们觉得那里游客太多了。

最终,昆德拉夫妇成为了巴黎人。他们住在一条巷子的尽头,当春天如期而至的时候,那里的小花园弥漫着氤氲葱郁的海岛气息。

见诸媒体的为数不多的肖像照片往往出自他太太之手。有一次,《世界报》错刊了一幅照片,昆德拉要求其发表“勘误”。只有薇拉有权将他囚禁在镜头中。

不管是信件还是打字稿,这对夫妇都不在身后留下任何痕迹。2010年秋天,在全职服务二十四年之后,薇拉停止独自打理丈夫的事务,将海外版权托付给美国的文学经纪人安德鲁·怀利,别号“豺狼”。她销毁了所有合同。

“我叫来了垃圾清运工,我四分之一个世纪的生命就这样在我眼皮底下随着碎纸屑烟消云散了。”不久前,她向捷克文化杂志《主宾》吐露了这件事。“我甚至觉得他们把两人之间的书信也付之一炬了。”他们四十年的朋友阿兰·芬基尔克劳感叹道。

昆德拉喜欢引用福楼拜的这句话:“艺术家应该尽量设法让后人相信他不曾活在世上。”他一直厌恶当今时代的“唐突冒昧”,认为这是一桩“重大罪恶”(《纽约时报》,一九八五年)。

一天,昆德拉在昔日文坛领袖弗朗索瓦·努里西耶面前坦言:“我不喜欢让自己的生活变成情节剧。”他给自己的生活贴上了封条。

然而,这是怎样的生活!自1929年在捷克斯洛伐克出生到纳粹入侵,从选择加入法国国籍到2019年11月底被恢复捷克国籍,一个世纪的历史与他的生命交织在一起。

在谈到自己喜欢的小说家之一、维也纳人赫尔曼·布洛赫时,昆德拉曾这样写道:“在他的命运里,铭刻着那个时代欧洲的所有悲剧。”而他自己也走过了冷战和铁幕,跨越了两个世纪和众多边境线,并伴随着欧洲幻象的缓慢解体。其命运跌宕起伏堪比小说,他有时更像约翰·勒卡雷笔下的一个人物。